在中国古代,也有“高考”,那时候叫做科举制度,如果从隋炀帝设进士科算起,直到清朝光绪三十一年被废除,科举因其相对公正的选举形势,在中国历史上存在了1300年之久,随后,高考制度取代了科举制度,成为了新的人才选拔方式,新中国成立后,为了让更多的人获得高等教育的机会,正式建立了全国统一的高校招生制度,相比起拥有1300年历史的科举制度,“高考”更加公平公正,也给了更多人出人头地的机会,同时更加适应新时代选拔人才的需求,不得不说是一大进步。

隋炀帝设进士科之后没几年隋朝就亡了,取而代之的是李唐王朝,唐承隋制,包括科举这种先进的选拔人才方式,也被唐朝继承下来了,但任何一种制度的形成到完善,都不是一朝一夕之功,不完善的科举,在唐朝是怎样的呢?

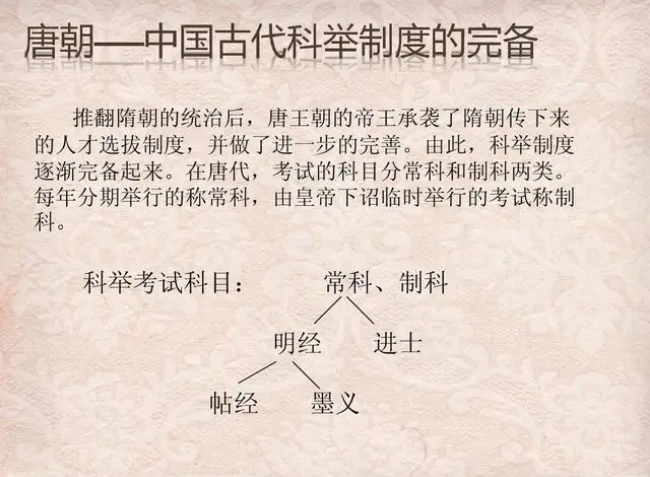

唐朝科举分设很多科别,其中最基本的科目是明经科与进士科。

明经科顾名思义,就是通晓经史,如《礼记》、《周易》这些经典,分为大中小三类,考生可以根据规则自选所考经典,但《孝经》和《论语》是必考内容,因为中国古代以孝和儒家思想治天下,科举考中的人都是未来的栋梁,当然得精通治国核心思想啦。

进士科在唐朝的主要内容就是诗赋了,唐高宗时期还假模假样地考过杂文,后来也名存实亡,诗赋的分量越来越重,所以诗歌在唐朝能发展到巅峰,你想啊,国家级考试选拔人才都要考的科目,其发展能不繁荣吗?

明经和进士是唐朝科举中最基础也最重要的两科,相比之下,明经容易得多,毕竟都是考书本上已有的知识,只要熟读并背诵就可以取得好成绩,而进士科就困难了,考诗词歌赋这要看考生平时的积累以及天赋。

《全唐诗》中就有“三十老明经,五十少进士”的说法,意思是说30岁考中明经,你就已经是个老年人了,但50岁考中进士,你还算是个年轻人,可见两者难易差别之大。

由于进士科难度实在太高,唐朝的科举考试又在初期,还没有十分完善的制度,读书人为了取得好成绩,就流行开了一个不成文、甚至有些败坏风气的做法:行卷。

所谓行卷,就是指考试前把自己最得意的诗词文章拿给一个声望地位都很高的人,如果能得到他们的青睐,这位考生就会迅速获得名声,自然就会受到主考官的特别关注,取得功名的道路就平顺了很多。

唐朝很多著名的大诗人都是通过这条路走上仕途的,比如陈子昂,他曾经两次科举落第,最后在京城通过“伯玉毁琴”成功把自己的文章送到了朝廷大官手中,得到了“此人必为海内文宗”的评价后,陈子昂第三次参加科举,就顺利地考中了进士。

诗佛王维也曾经干过行卷之事,而他行卷的对象就了不起了,是玉真公主。王维投递的作品是自己最满意的诗和画,另外他还带上了琵琶,结果王维用一支琵琶曲就俘获了公主的芳心,再看了诗画后,公主当时就拍着胸脯保证一定替王维举荐。

后来,王维真的考中了状元,这可就苦了当时宰相张九龄的弟弟张九皋,因为在此之前,内定的状元就是他。

当然,行卷也并不是一次就能成功的,大多数时候需要多次投递文章才能得到关注,这一行为叫做“温卷”。

说起来,行卷并不是科举本身,但却与科举密不可分,基本上就是考前作弊的一种形式,虽然不太光彩,但也大大地促进了唐朝诗歌的发展——考生们在行卷之前,肯定要绞尽脑汁发挥出自己十二分水平,才能写出最好的诗歌,那些毫无本事的人,别说公主,哪怕皇帝有心举荐,也只能是有心无力。

行卷之后还没完,因为行卷的人那么多,名额却有限,总得从这些人当中选出最出色的那些人才行吧,于是就有了通榜。

行卷是考前“作弊”,是公开的秘密,通榜则是正大光明的了,考生们在行卷之后,如果具有真才实学,都会得到引荐,原本没有名望的普通考生便有了一定的知名度,然后主考官再通过考生的社会知名度和才德来制定的候选名单,作为考试录取的重要参考,基本上从隋唐到北宋初期,考中的人都出自于通榜中。

这种开诚布公的内定作弊得以施行,主要是因为唐朝科举考试不糊名,谁的答卷一目了然,就给了某些有关系的人可乘之机,相对的就让那些没有关系的人遭受了不公平的待遇,比如前面说的陈子昂,他在炒作自己之前,就是“通榜”的受害者,炒作之后,又成了受益者。

从这里我们也可以看出来,在考试之前的通榜上便已经预设了有名人士,也相当于是一种作弊,苏轼曾经就在讨论科举考试的时候抨击过这一形式:

“ 唐之通牓,故是弊法。”——《议学校贡举状》

苏轼毫不留情地斥责:唐朝的通榜,是不好的,是作弊!

行卷和通榜这种做法,一直持续到北宋初年,直到仁宗年间对科举进行了改革,首先取消了通榜,其次考卷要糊名了,可操作空间就小了很多,直到我们今天的高考,依然采取考卷糊名的规则。

考生们通过行卷和通榜,终于进士及第,但这并不意味着可以得到官职了,由于唐朝对进士十分重视,宰相基本上是进士出身的人才有资格做,所以人们又把已经考中进士但还未获得官职的人称作“白衣卿相”。

在白衣卿相的等待过程中,礼部就会把他们的个人简历和试卷送到吏部,再由吏部筛选,进行下一步考试,称为关试。

关试十分严格,要考四门功课,第一门叫“身”:就是检查考生是否相貌端正、身体无疾病;第二门叫“言”:国家官员代表着国家形象,言行举止一定要得体;第三门叫“书”:特指楷书,因为唐朝公文多由楷书书写;第四门是“判”:就是审批公文,这是为官者的基本盘,诗文再好不会审批公文,也不是一个合格的官员。

如果考生通过了以上四项考核,那么恭喜,在通过后面一系列形式上的流程后,就可以正式成为大唐官员了。那没通过关试是不是就彻底没希望了呢?也不是,考生可以继续通过权贵的门路,得到官职,或者自愿到下到地方做一段时间幕僚,如果工作表现出色,也有再次得到举荐的机会。

总而言之,唐朝科举由于其不完善的制度,在可做操作空间上具有非常大的弹性,虽然些不公平,但万事分两面,这也让更多有才华的人有了更多的选择,更重要的是,科举中对诗词过度的侧重,才让我们有幸在1000多年后的今天,依然能读到那么多美丽的唐诗。

科举制度是中国历史上考试选拔官员的一种基本制度。它渊源于汉朝,创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历经隋、唐、宋、元、明、清六个朝代。

历史的尘埃往往比想象中更厚重,而关于杨玉环的终极谜题,就藏在陕西兴平马嵬坡那座被青砖包裹的墓冢之下。千百年来,白居易的《长恨歌》将“马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死...

白居易 杨玉环 2026-01-30 关门拒客的政治审判:李世民为何对隋朝“不倒翁”苏威关上大门?在初唐的凌烟阁功臣谱上,没有苏威的名字;在贞观之治的朝堂里,也找不到他的位置。作为历经西魏、北周、隋四朝的政坛元老,苏威曾是开皇盛世的总设计师,却在唐朝建立后惨...

李世民传位于哪位皇子 2026-01-30 沈如筠:姓名中的音韵密码与文化印记在中国古代文学的长河中,唐代诗人沈如筠的名字如同一颗被岁月打磨的珍珠,虽不似李白、杜甫般璀璨夺目,却以独特的音韵与文化内涵,在历史长卷中留下淡淡墨痕。其姓名“沈...

李白 杜甫 2026-01-29 文韬武略的盛唐孤本:裴行俭与他的“儒将”美学在初唐那个将星云集的璀璨时代,李靖是托塔天王般的军神,苏定方是灭国无数的杀神,而裴行俭,则是一抹独特的亮色。他出身河东裴氏这种千年豪门,却没有世家子弟的骄奢;他...

李靖 2026-01-29 云想衣裳花想容:杨玉环与盛唐的最后一场幻梦如果有人问:唐朝有杨玉环吗?答案不仅是肯定的,而且她的存在本身就是盛唐由极盛转向衰落的最凄美、也最残酷的注脚。她不是野史里的虚构狐媚,而是正史中确凿无疑的宫廷音...

杨玉环 2026-01-29 长孙皇后:美貌之外,更耀千秋的贤德之光在唐朝波澜壮阔的历史画卷中,长孙皇后宛如一颗璀璨星辰,以其独特的魅力与贤德,成为后世传颂的典范。而关于她是否长得美,虽无确切定论,却可从诸多线索中探寻一二,更发...

长孙皇后与李世民 2026-01-27 血火交织的宫廷变局:杨思勖在唐隆政变中的关键作用公元710年的长安城笼罩在血雨腥风中,唐中宗李显的暴毙引发了韦后集团与李唐宗室的激烈权力争夺。在这场决定王朝命运的唐隆政变中,一个本应远离权力中心的宦官却以雷霆...

李显是怎么死的啊 2026-01-27 李治与武顺:一场夹杂权力与欲望的宫廷纠葛在唐朝波澜壮阔的宫廷历史画卷中,唐高宗李治与武则天姐姐武顺之间的关系,犹如一团迷雾,引发了后人的诸多猜测与探讨。那么,李治究竟爱武顺吗?答案或许并非简单的肯定或...

武则天有男宠吗 李治是怎样一个皇帝 2026-01-27 唐朝剑圣裴旻:被误解的传奇与虚构的投影在唐朝的璀璨星河中,裴旻宛如一颗耀眼却又常被误解的星辰。他以超凡的剑术被唐文宗御封为“唐代三绝”之一,与李白的诗、张旭的草书齐名,尊称为“剑圣”。然而,在大众的...

李白 2026-01-27 神龙政变:狄仁杰虽未亲临,却为幕后关键推手在唐朝波澜壮阔的历史长河中,神龙政变无疑是一颗璀璨的明珠,它以雷霆之势结束了武则天的统治,让李唐王朝重归正统。然而,在这场惊心动魄的政变背后,一个名字虽未直接出...

武则天有男宠吗 狄仁杰 2026-01-23 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘