今天的“高考”与古代的科举考试相比,难度其实是非常低的。如果把科举考试称作“独木桥”,高考简直就是“高速公路”。

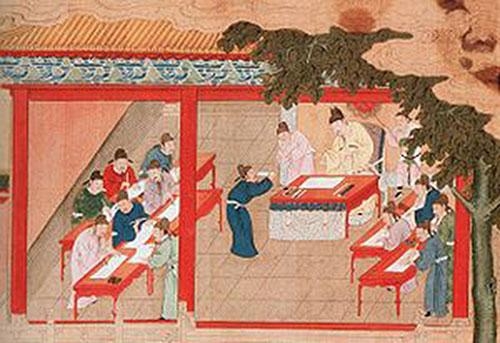

明代的科举考试(资料图 图源网络)

明代的官办学校,中央学校叫“国子监”,地方学校叫“儒学”。国子监的学生叫“监生”,即“太学生”。地方儒学按照行政级别,分为府学、州学、县学,学生叫“生员”,俗称“秀才”。明代府、州、县学的生员名额有定数,明初府学四十人,州学三十人,县学二十人(小县则四五人),考取的难度可见一斑。“秀才”算是有了“功名”,属于士大夫阶层,有相应的政治、经济待遇,可免除差徭,见知县不跪。若是打官司输了,百姓可以打屁股,但对秀才只能打手心。明代秀才着装也与众不同,戴“头巾”,着“蓝衫”,样式也是朝廷统一制定的,是身份的标志,不是任何人都能随便穿的。秀才分三等,成绩最好的称“禀生”,其次称“增生”,三等为“附生”,其中“禀生”公家还按月发给廪米六斗。

现在的本科大学虽然没有考秀才难,但至少是全国或全省组织的统考,所以从形式上来说,“高考”还是高级别的考试,但最多相当于明代的“乡试”。

乡试是一省范围内考试,参加者为秀才,考中者就是“举人”。中举之后,就算正式进入了统治阶级,可以被人称做“老爷”。举人有做官的资格,可以在吏部候缺,如果国家有缺的话直接可以当官,担任教职,去做学官,还有机会参加大选,谋个候补知县之类的小官。当然可以既可以继续上进,参加会试,谋求更大的政治前途。但考中进士就更难了,明代一科少的全国不足百人,多的也只有两三百人。

明代的乡试每三年一次,在各省省城(包括京城)举行,凡本省生员与监生、荫生、官生、贡生,经科考、岁科、录遗合格者均可应试。逢子、午、卯、酉年为正科,遇庆典加科为恩科,考期亦在八月。各省主考官均由皇帝钦派,中式称为“举人”,举人原则上即有选官的资格。凡中式者,均可参加次年在京师举行的会试,这就是顶级冲刺了。

乡试分三场举行,三日一场,先一日入场,后一日出场。每个考生一个考试场,是单间,这种单间即“号”,长五尺,宽四尺,高八尺。考生进去之前先搜身,每人发三根蜡烛,进去后房门马上封锁,考生就在里面答题,晚上也在里面休息。考生答卷完毕将试卷交受卷官,试卷送弥封所。剩下来就是考官评卷,考生等消息了。

明代的试卷的评阅,是十分严格也是非常公正的,正常情况下是没有作弊的可能,否则将受到严厉惩罚,直到杀头。

评阅人员,一是考试官,二是同考试官。考试官与同考试官,任职务条件一般为科举资历必须是贡士以上资格,并且必须是外省人,必须是在职的府、州、县学教官。这些人很内行,也是在职人员,是不敢徇私舞弊的。

即使有胆敢徇私舞弊的,作弊成功的概率也太小。明代乡试试卷的评阅大致有五道程序:一是应试者答卷完毕后,将试卷交受卷官,经过吏员的弥封、糊名,再由受卷官收回,盖上戮印后,送至弥封所。二是弥封官将试卷折登、弥封、糊名、编号,交誊录所。考生试卷经过统一誊录,很难留下作弊暗号。三是誊录官将考卷用朱笔誊录后,交对读所校对。对读后,交收掌所收藏。四是改卷开始,试卷先交同考试官评阅。同考试官看中的试卷,向主考试官推荐。五是主考试官再将这些被推荐的试卷进行评阅。整个过程,均由内外监试官监督。

明代科举考试试卷评阅的具体办法,一是在试卷评阅后,必须由改卷人员签名并写下评语。二是一份试卷不由一人评阅,而由三至四人评阅。考生的实际水平,并非一个说了算,保证了评卷的公正性。

其四,试卷水平有横向比较。明代乡试卷少有客观答案,所以试卷评阅过程中必须相互比较,评出优劣。方法有:对比评阅法、词句评阅法、证据考察评阅法、经义衡量评阅法等。

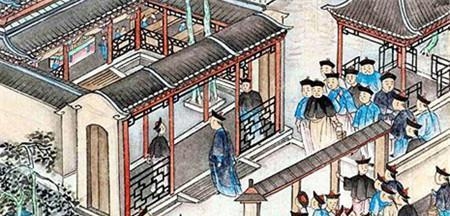

明代的试卷(资料图 图源网络)

对比批改法,即用一卷与同科其他试卷答题之比较,来评阅考生的试卷。此法的特点是通过比较来权衡试卷的优劣,具有鲜明的对比性。采用对比法,一是同场其他考生的答卷相互比较,实行“货比货”,这种方法使用较多。二是对照当时流行的所谓“时作”,比对模本,相比之下见出高下。

词句评阅法,即考试官对考生答卷中的词句作出评价的一种评阅方法。判断的方式主要是词句是否简明扼要,文字是否简练明了。

证据考察评阅法,即考试官对应试者答卷中论据是否充分、取舍是否适当的一种改卷方法。

经义衡量评阅法,即考试官运用儒家的“四书”、“五经”等经典意旨和孔子、孟子、朱熹等儒家、理学大师的思想来衡量答卷质量好坏,判断试卷水平高低的一种改卷方法。后两种方法,等于使用“标准答案”。

明代乡试试卷的评阅,并不评定“得分”,而是评出“等级”,依据“等级”排出“名次”,最后确定中试或淘汰试卷。

试卷的等级也不是简单地划定几个等次,而是由考试官对试卷给出“批语”。考试官对试卷的批语,字数不等,少则两个字,如“典雅”、“精结”、“明确”、“得体”等。多则数十字,如嘉靖十年顺天府乡试中考生苏志皋的答卷,同考试官教授张某批语长达54字,文云:“我朝建南北二京,实行天下形势之大,而列圣世德相承以培万年之基,实在于此。是策能言之而未又以得人心,正君心为保守之道,尤为有见意。得士如此,可以闻于矣。”这等评价,明显是考官看中考生了!

考试官的批评实际上是有“结构”的,不是想怎么写就怎么下笔。文字较长的批语,其结构一般为两大部分:第一部分是考试官谈自己对考题主要论点的看法,第二部分则是考宫对答卷的具体评论。

——从试卷的保密,到试卷的客观批阅,加上试卷相互间的优劣比较,明代“高考”阅卷工作是严密而公正的。应考者的实际能力与水平,很难因考试官一人的好恶而失去公允。

科举制度是中国历史上考试选拔官员的一种基本制度。它渊源于汉朝,创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历经隋、唐、宋、元、明、清六个朝代。

明末崇祯十一年(1638年)冬,北直隶巨鹿贾庄的雪地上,一位身中四箭三刀的将领仍高呼“杀敌”,最终血染疆场。这位年仅39岁的兵部尚书卢象升,其死亡真相远非战场牺...

卢象升 2026-02-07 庙号背后的帝王传奇:李芳远与朱棣的统治风云庙号,是中国古代帝王死后在太庙中被供奉时所称呼的名号,它不仅是对帝王一生功绩的总结,更承载着历史的记忆与后人的评价。在历史的长河中,朝鲜太宗李芳远与明成祖朱棣,...

朱棣后面的皇帝是谁 2026-02-07 乱世浮沉中的身份迷雾:李成栋籍贯考辨在明末清初那风云变幻、英雄辈出的历史舞台上,李成栋是一个极具争议且充满神秘色彩的人物。他的一生跌宕起伏,从农民军到明朝将领,再到清军先锋,最后又反清复明,其复杂...

李成栋 2026-02-07 谭允贤历史原型:明代女医谈允贤的传奇人生在古装剧《女医·明妃传》中,女主角谭允贤凭借精湛医术与坚韧品格,突破封建礼教束缚,成为一代女国医,其故事感动了无数观众。然而,这位虚构人物的背后,却真实存在着一...

谈允贤 2026-02-06 贾赦袭爵之谜:宁荣二府世袭制度下的身份错位在《红楼梦》构建的封建贵族体系中,贾赦作为荣国府长子却常被误认为袭宁国公爵位,这一误解源于对宁荣二府世袭制度的复杂性与特殊性的认知偏差。通过梳理清代宗室爵位降等...

贾赦 2026-02-06 寇白门:秦淮河畔的侠义悲歌在明末清初的秦淮河畔,寇白门以其出众的才情与美貌,成为“秦淮八艳”中备受瞩目的存在。然而,她的一生却如一首悲怆的挽歌,在命运的波折中走向了令人唏嘘的结局。婚姻幻...

寇白门 2026-02-05 枞阳阮大铖墓:历史尘埃中的争议与追寻在枞阳县藕山镇藕山村的青山绿水间,阮大铖墓承载着一段复杂而充满争议的历史。这座墓地不仅关联着阮大铖这位在历史上留下浓墨重彩却又饱受争议的人物,更见证了岁月流转中...

阮大铖 2026-02-05 千年风华:解码日本平安时代的时空密码公元794年,桓武天皇将都城从奈良平城京迁至山背国葛野的平安京,标志着日本古代最后一个辉煌时代——平安时代的正式开启。这场迁都并非偶然,奈良时代末期,贵族与佛教...

平安 启 2026-02-04 孙传庭折戟:明朝末年军事溃败的深层剖析在明朝末年的历史舞台上,孙传庭与李自成的对决堪称一场决定王朝命运的关键战役。孙传庭,这位曾以卓越军事才能屡建战功的将领,最终却在与李自成的交锋中败下阵来,这一结...

李自成 孙传庭 2026-02-04 乱世红颜陈圆圆:历史误读下的真实与悲歌在明清易代的风云变幻中,陈圆圆宛如一颗璀璨却饱受争议的流星,以其倾世容颜与跌宕起伏的命运,成为那个时代最具传奇色彩的符号之一。长久以来,她被贴上“红颜祸水”的标...

陈圆圆 2026-02-04 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘