明洪武三十年(1397年),科举场上发生一起舞弊大案,史称“南北榜案”,即著名的刘三吾科举案,又称 “春夏榜案”。

《明史》载,刘三吾,茶陵(今湖南省茶陵县)人。他曾在广西躲避战乱,明朝军队攻下广西,才返归茶陵。洪武十八年,刘三吾被召到京城。此时,他已73岁。当时天下刚定,典章制度缺少,皇帝迫切希望制定礼乐制度,德高望重的老儒生纷纷去世,全部礼仪制度及三场考试选取士人的方法多由刘三吾修改审定。

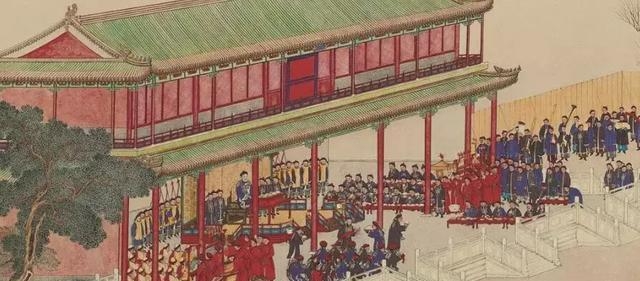

洪武三十年 (1397年)春天,礼部会试,朱元璋任命德高望重的翰林学士刘三吾为主考官。担此大任,刘三吾既心怀感激,又如履薄冰,不敢有丝毫懈怠。他召集纪善、白信蹈等考官开会,研究制定考试程序,约法三章。在考试期间,刘三吾不顾年迈体衰,亲自去考场监考。会试前后,很多亲戚朋友、同窗故旧,甚至朝中大员、皇亲国戚,打招呼、递条子、请客送礼,想让刘主考网开一面,多加关照,都被刘三吾拒之门外。

会试结束,刘三吾亲自主持阅卷,一字一句斟酌推敲,生怕出差错。凡是被录取的卷子,都要再阅一遍,核实无误之后,方才张榜公布。

发榜那天,在着急等待中的举子们纷纷前来观榜。细心的举子发现,榜上的51人全都是南方考生,北方举子全部名落孙山。这时突然有人说:“这次主考官是湖南人,其他考官大多也是南方人,这里肯定有幕后交易。”北方举子们群情激愤,成群结队来到礼部请愿上访,要求主考官作出解释。同时,他们联名写御状,向朱元璋告发主考官刘三吾徇私舞弊,有意拔擢其乡人。

朱元璋大为震怒。他亲自召见刘三吾,询问情况。刘三吾一五一十,将这次科举考试的筹备、建立的规章制度、考试监考和阅卷评卷过程详细地向朱元璋作了汇报。朱元璋问:“榜上的51人全部是南方人,你不觉得蹊跷和可疑吗?”刘三吾答:“皇上,试卷都是密封的,看不到考生的名字和地址,确实是按照文章的好坏而定的。”“那北方人为什么一个都没被录取呢?难道他们全都是笨蛋?”朱元璋又问。“皇上,这事也不难理解。元朝鞑子一直统治着北方,实行高压政策,文人士子们更是苦不堪言,受尽了鞑子们的摧残,哪里还有读书的时间和环境,这可能就是北方举子没有上榜的原因。”刘三吾恭恭敬敬地奏答。朱元璋听了,不禁长叹:“这对北方人太不公平了,我一定给北方举子们还一个公道。”

刘三吾的解释,并没有打消朱元璋的疑虑,他决定另起炉灶,重新复核。于是,朱元璋传下圣旨,急召翰林院侍讲张信进宫,命他带领侍讲戴彝、右赞善王俊华、司直郎张谦等人,在落第试卷中每人再各阅十卷,增录北方上榜。

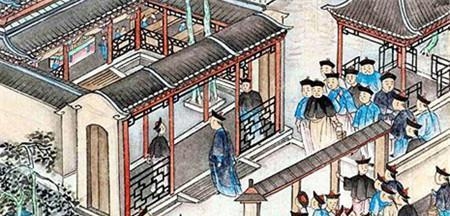

张信,浙江定海人,自幼聪慧,博览群书,明太祖洪武二十七年(1394年)甲戌科状元,授翰林院修撰,官至侍读学士,经常直谏朝政得失。这次和张信一起复阅试卷的有六七位翰林、侍讲,他们制定了三条规定:凡参加复核的考官阅卷期间一律不准回家;不许跟任何人接触来往;不准把阅卷的消息泄露出去。如有违犯,将严加惩办。

复卷过程中,有的同僚给张信建议:皇帝这次生气,主要是因为没有北方考生上榜,不如更换几名考生,选择成绩较好的北方举子上榜,以迎合皇上旨意。张信不同意,坚持以实际成绩定名次,不受任何人的干扰。

张信等人阅卷后认为刘三吾没有徇私舞弊。他向朱元璋汇报:“臣认真复阅了所有试卷,北方考生的文章确实不如南方考生写得好,不仅如此,有的考生在用词上还犯了禁忌。看来刘大人是公正的,没有营私舞弊。”并说:“科举考试应该以文章定优劣,以成绩排名次,这是历朝历代科考的惯例,不应有地域倾向。”朱元璋听了很不高兴,认为张信没有领会自己的指示和意图。

就在此时,朱元璋又接到举报,告发张信等人受了刘三吾等人的嘱托,暗中互相勾结,在复阅试卷中做了手脚。朱元璋更加震惊,决定亲自处理这起大案。当时,北方长期处在蒙古人的统治之下,人心涣散,一直观望徘徊,用科举的手段收服北方士子之心乃是当务之急,而刘三吾、张信之流不能真正理解皇帝的良苦用心。

朱元璋下令刑部立即把张信、刘三吾以及所有考官逮捕入狱,严加追问,并下旨礼部,将这次考试的试卷全部呈报上来,由皇帝亲自审阅,定下金榜名次。

刑部在严刑逼供下终于搞出了一个600多人徇私舞弊、行贿受贿的名单及证词。朱元璋于是称考官及先前负责调查之人与十几年前的胡惟庸案、蓝玉案有牵连,于是断然判决:白信蹈、张信以及同科试官二十多人,全部凌迟处死;刘三吾因年事过高,发配充军,以老戍边;所选51名南方贡士全部罢黜,受牵连者不下千人。

之后,朱元璋命翰林儒臣在落第的试卷中选择文章优秀者61人,重新廷试。这61人全为北方举子,竟无南方一人,所以又称“北榜”,也称“夏榜”。为避免此类事件再次发生,明朝政府于洪熙元年(1425年)设立南北卷制,南卷取士60%,北卷取士40%。至此,科场史上的第一舞弊案落下帷幕。

科举制度是中国历史上考试选拔官员的一种基本制度。它渊源于汉朝,创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历经隋、唐、宋、元、明、清六个朝代。

明末崇祯十一年(1638年)冬,北直隶巨鹿贾庄的雪地上,一位身中四箭三刀的将领仍高呼“杀敌”,最终血染疆场。这位年仅39岁的兵部尚书卢象升,其死亡真相远非战场牺...

卢象升 2026-02-07 庙号背后的帝王传奇:李芳远与朱棣的统治风云庙号,是中国古代帝王死后在太庙中被供奉时所称呼的名号,它不仅是对帝王一生功绩的总结,更承载着历史的记忆与后人的评价。在历史的长河中,朝鲜太宗李芳远与明成祖朱棣,...

朱棣后面的皇帝是谁 2026-02-07 乱世浮沉中的身份迷雾:李成栋籍贯考辨在明末清初那风云变幻、英雄辈出的历史舞台上,李成栋是一个极具争议且充满神秘色彩的人物。他的一生跌宕起伏,从农民军到明朝将领,再到清军先锋,最后又反清复明,其复杂...

李成栋 2026-02-07 谭允贤历史原型:明代女医谈允贤的传奇人生在古装剧《女医·明妃传》中,女主角谭允贤凭借精湛医术与坚韧品格,突破封建礼教束缚,成为一代女国医,其故事感动了无数观众。然而,这位虚构人物的背后,却真实存在着一...

谈允贤 2026-02-06 贾赦袭爵之谜:宁荣二府世袭制度下的身份错位在《红楼梦》构建的封建贵族体系中,贾赦作为荣国府长子却常被误认为袭宁国公爵位,这一误解源于对宁荣二府世袭制度的复杂性与特殊性的认知偏差。通过梳理清代宗室爵位降等...

贾赦 2026-02-06 寇白门:秦淮河畔的侠义悲歌在明末清初的秦淮河畔,寇白门以其出众的才情与美貌,成为“秦淮八艳”中备受瞩目的存在。然而,她的一生却如一首悲怆的挽歌,在命运的波折中走向了令人唏嘘的结局。婚姻幻...

寇白门 2026-02-05 枞阳阮大铖墓:历史尘埃中的争议与追寻在枞阳县藕山镇藕山村的青山绿水间,阮大铖墓承载着一段复杂而充满争议的历史。这座墓地不仅关联着阮大铖这位在历史上留下浓墨重彩却又饱受争议的人物,更见证了岁月流转中...

阮大铖 2026-02-05 千年风华:解码日本平安时代的时空密码公元794年,桓武天皇将都城从奈良平城京迁至山背国葛野的平安京,标志着日本古代最后一个辉煌时代——平安时代的正式开启。这场迁都并非偶然,奈良时代末期,贵族与佛教...

平安 启 2026-02-04 孙传庭折戟:明朝末年军事溃败的深层剖析在明朝末年的历史舞台上,孙传庭与李自成的对决堪称一场决定王朝命运的关键战役。孙传庭,这位曾以卓越军事才能屡建战功的将领,最终却在与李自成的交锋中败下阵来,这一结...

李自成 孙传庭 2026-02-04 乱世红颜陈圆圆:历史误读下的真实与悲歌在明清易代的风云变幻中,陈圆圆宛如一颗璀璨却饱受争议的流星,以其倾世容颜与跌宕起伏的命运,成为那个时代最具传奇色彩的符号之一。长久以来,她被贴上“红颜祸水”的标...

陈圆圆 2026-02-04 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘