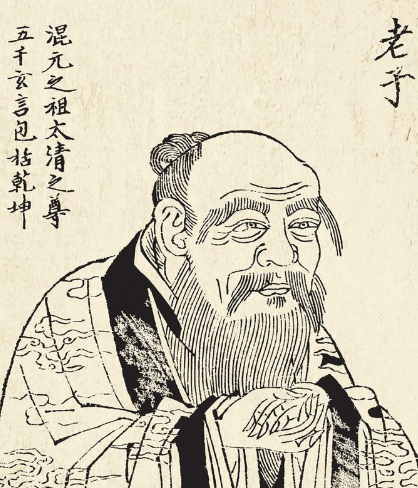

“无为而治”作为中国古代政治哲学的重要命题,其思想内核与历史影响跨越千年,至今仍被视为治理智慧的典范。这一理念的核心在于主张统治者顺应自然规律与社会本性,减少人为干预,以实现社会和谐与长治久安。而追根溯源,“无为而治”的提出者正是道家学派创始人老子。

一、老子:无为而治的哲学奠基者

老子(约前571年—前471年),姓李名耳,字聃,春秋末期楚国苦县人,曾任周朝守藏室之史,后隐居著书,留下五千言《道德经》。这部经典不仅是道家思想的集大成者,更首次系统阐述了“无为而治”的政治理念。

在《道德经》中,老子以“道”为宇宙本源,提出“道法自然”的核心命题,认为万物运行皆有其内在规律,而“无为”正是对这一规律的顺应与尊重。例如,《道德经》第三章指出:“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。”通过减少人为的欲望刺激与制度强制,让社会回归自然秩序。更明确的是,《道德经》第五十七章以“治大国若烹小鲜”为喻,强调治国需如烹饪小鱼般谨慎干预,避免翻动过频导致破碎,这成为“无为而治”最生动的诠释。

二、思想溯源:从周初简政到《易经》萌芽

老子的“无为”思想并非孤立产生,而是对先秦政治传统的继承与创新。周初齐国推行“简政”治国,简化君臣礼节以平易近民;周公旦亦强调“为政以德”,通过道德感化而非严刑峻法治理国家。此外,《尚书·武成》记载周武王伐纣后,以“顺帝之则”为治国方针,主张君王选贤任能,自身则“不得知”具体事务,这种“君逸臣劳”的模式与“无为而治”一脉相承。

更早的《易经》中,比卦初六爻辞“有孚盈击,终来有它,吉”亦隐含无为思想:君主的诚信如美酒充盈,终使远者来归,吉祥自来。这些思想碎片为老子构建“无为”体系提供了历史土壤。

三、历史语境:春秋乱世中的政治回应

老子提出“无为而治”的直接背景,是春秋时期周王室衰微、诸侯争霸导致的社会动荡。当时,统治者为扩张势力,频繁发动战争、横征暴敛,导致民不聊生。老子观察到,统治者的“强作妄为”正是社会混乱的根源,因此呼吁“无为”以止乱。他在《道德经》中批判:“民之饥,以其上食税之多,是以饥;民之难治,以其上之有为,是以难治。”通过减少赋税、简化政令,让百姓得以休养生息,社会自然恢复秩序。

这种思想与同时代儒家“仁政”、法家“严刑”形成鲜明对比,体现了道家对人性与社会规律的深刻洞察。

四、概念澄清:无为≠无所作为

“无为而治”常被误解为消极不作为,实则其内涵远为丰富。老子明确区分“无为”与“不为”:“辅万物之自然而不敢为”(《道德经》第六十四章),强调统治者需辅助万物按自身规律发展,而非完全放任。例如,汉初文景之治采用黄老之术,轻徭薄赋、与民休息,看似“无为”,实则通过减少行政干预激发社会活力,最终实现“仓廪实而知礼节”的治理效果。

此外,“无为”与“无不为”构成辩证统一:《道德经》第三十七章指出“道常无为而无不为”,即顺应规律行事,看似无为,实则能达成所有目标。这种“以退为进”的智慧,正是“无为而治”的精髓所在。

五、思想影响:从古代到现代的治理启示

老子的“无为而治”不仅塑造了中国古代政治文化,更对后世产生深远影响。汉代初期,黄老学派将“无为”与“刑名”结合,形成“清静无为,刑名相济”的治国方略,助力“文景之治”的繁荣。唐代贞观之治中,唐太宗李世民亦借鉴“无为”思想,简化政令、轻徭薄赋,开创“路不拾遗,夜不闭户”的盛世。

在现代社会,“无为而治”的理念被赋予新内涵。企业管理中,它倡导适度授权、激发员工创造力;教育领域中,它主张尊重儿童天性、避免过度干预成长。这种跨越时空的智慧,证明“无为而治”不仅是政治哲学,更是人类追求和谐共生的永恒命题。

在历史的长河中,墓志铭宛如一颗颗璀璨的星辰,它们深埋地下,却承载着古人的生平事迹与精神风貌,为后人了解历史提供了珍贵的线索。郭元振,这位唐朝时期声名显赫的名将、...

2026-01-15 困知之境:罗钦顺代表作困知记的哲学光芒在明代哲学的璀璨星空中,罗钦顺以其独特的思想光芒占据着重要一席。他一生著述颇丰,而《困知记》无疑是其最具代表性的哲学著作,这部作品不仅凝聚了他毕生的学术心血,更...

2026-01-15 北宋韩浩:忠勇抗金魂,年龄背后的家国担当在北宋末年的历史长河中,韩浩是一位以忠勇抗金而闻名的官吏,他的事迹虽未在正史中大书特书,却凭借着无畏的勇气和坚定的信念,在历史画卷上留下了浓墨重彩的一笔。而关于...

2026-01-14 晋国国君重耳:读音背后的传奇人生在浩瀚的历史长河中,晋国国君重耳的名字熠熠生辉,他不仅是春秋时期晋国的杰出君主,更是中国历史上著名的政治家和军事家。然而,对于许多人来说,重耳这个名字的读音可能...

2026-01-14 佛光骤灭:古代四次灭佛事件的历史回响在中国两千余年的封建历史长河中,佛教作为外来宗教经历了从传入、兴盛到多次遭遇灭顶之灾的跌宕历程。其中,"三武一宗灭佛"事件尤...

2026-01-14 完颜晟的拼音之谜与历史回响在浩瀚的中国历史长河中,金朝作为北方少数民族建立的政权,留下了浓墨重彩的一笔。而金朝第二代皇帝完颜晟,更是以其卓越的军事才能和政治智慧,在历史上留下了深刻的印记...

2026-01-14 跨越千年的智慧之光:阿基米德三大定律的科学与文明密码在古希腊的璀璨星空中,阿基米德(Archimedes)的名字如同一颗永恒的恒星,其三大定律——杠杆原理、浮力定律与求积原理,不仅奠定了经典力学的基础,更成为人类...

2026-01-14 盛世之名:孝宣中兴与昭宣中兴的辨析与共论在中国浩瀚的历史长河中,西汉王朝以其辉煌的成就和深远的影响,成为了后世学者竞相研究的对象。其中,“孝宣中兴”与“昭宣中兴”作为西汉中后期的重要历史阶段,更是备受...

2026-01-14 权谋漩涡中的师徒裂痕:董昭与余靖反目成仇的深层解析在北宋宫廷权谋剧《造王者》的虚构框架下,董昭与余靖这对师徒从惺惺相惜到反目成仇的轨迹,实则是权力、理想与人性冲突的集中爆发。通过梳理历史原型与剧作改编的交织脉络...

2026-01-14 杜审言之父杜依艺:从监察御史到巩县县令的仕途沉浮在唐代诗坛的璀璨星空中,杜审言以其独特的文学成就与狂傲性格闻名后世,而他的父亲杜依艺虽未留下浓墨重彩的文学篇章,却以仕途经历为家族奠定了根基。这位出身官宦世家的...

2026-01-14 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘