1915年,俄国艺术家卡济米尔·马列维奇在彼得格勒的“最后的未来主义展览0.10”上,将一幅名为《黑色正方形》的画作悬挂在展厅角落。这幅仅由黑色矩形与白色画布构成的极简作品,以近乎挑衅的姿态宣告了至上主义(Suprematism)的诞生。它不仅颠覆了传统艺术对具象表现的追求,更将艺术实践推向了哲学与精神的维度。这场革命的背后,是社会动荡、艺术实验与哲学思辨的交织。

一、时代背景:战争与革命前的精神觉醒

20世纪初的俄国正处于剧烈变革的前夜。第一次世界大战的硝烟、1905年革命的余波,以及沙皇专制与农奴制残余的矛盾,共同塑造了一个充满焦虑与希望的时代。艺术家们不再满足于模仿自然,而是试图通过抽象形式表达对现实的批判与超越。马列维奇曾言:“客观世界的视觉现象本身是毫无意义的,有意义的是感觉。”这种对物质世界的否定,与当时俄国社会对旧秩序的反抗形成共鸣。

与此同时,欧洲现代艺术运动如立体主义、未来主义和辐射主义正蓬勃发展。马列维奇早年曾探索后印象主义、野兽主义和立体主义,但这些流派仍未能完全摆脱对客观物象的依赖。1913年,他为未来主义歌剧《战胜太阳》设计布景时,首次尝试用几何图形替代具象人物,这一实践为他日后创作《黑方块》埋下了伏笔。

二、创作契机:从歌剧布景到哲学宣言

《黑方块》的直接创作契机可追溯至1913年。马列维奇在参与《战胜太阳》的舞台设计时,尝试用圆圈覆盖十字架,用几何图形解构传统符号。这种对形式与空间的实验,逐渐演变为对“纯粹艺术”的追求。他后来回忆道:“在1913年,我竭尽全力使艺术摆脱现实世界的沉重负担,以方块的形式实现了。”

然而,真正推动《黑方块》诞生的,是马列维奇对艺术本质的深刻反思。他认为,传统艺术通过模仿自然来传递情感,而至上主义则应通过基本几何形态(如方块、圆圈、十字)直接表达“纯粹感情”。黑色方块作为“零的形式”,象征着艺术从物质性向精神性的跃迁。1915年,他在展览手册中写道:“至上主义的方块是某种世界观的建立和世界的构建……黑色是经济的标志,红色是革命的信号,白色是纯粹的行动。”

三、技术细节:颠覆传统的“不完美”之作

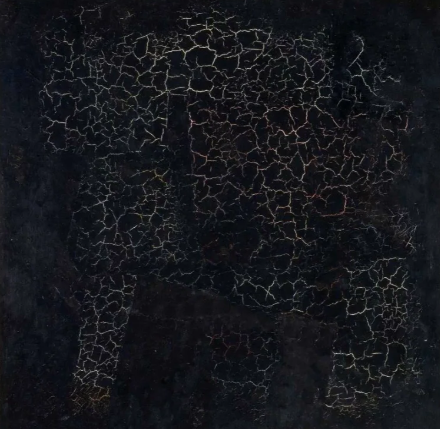

《黑方块》的视觉呈现看似简单,实则充满颠覆性。首先,它并非严格的正方形——X光检测显示,画布上的黑色矩形四角并非直角,且未与画框平行,这种“不完美”是马列维奇刻意为之,旨在打破传统绘画的对称与秩序。其次,黑色并非使用纯黑颜料,而是由多种颜料混合而成,随着时间推移,画布表面已出现裂纹,暴露出底层的粉色、黄色和绿色,这种“动态的创作”进一步模糊了艺术与现实的边界。

更耐人寻味的是,《黑方块》的创作过程本身充满偶然性。研究人员发现,马列维奇是在一幅立体未来主义构图上覆盖了至上主义方块,甚至在画布背面仍保留着1913年的日期标记。这种“层叠创作”暗示了艺术从具象到抽象的渐进过程,也呼应了马列维奇对“艺术死亡与重生”的哲学思考。

四、争议与影响:从“空洞无物”到艺术里程碑

《黑方块》的展出引发了巨大争议。观众惊叹于其极简形式,批评者则斥之为“艺术的终结”。马列维奇的朋友、诗人克鲁切尼赫(Aleksey Kruchenykh)在展览现场感叹:“我们所钟爱的一切都失去了……我们面前,除了一个白底上的黑方块以外一无所有!”然而,这种“空洞”正是马列维奇追求的效果——他希望通过剥离所有具象元素,让观者直面艺术的本质。

《黑方块》的影响远超艺术领域。它启发了包豪斯学派、极简主义和抽象表现主义,并渗透至建筑、设计和数字艺术。例如,建筑师扎哈·哈迪德曾将至上主义的几何语言转化为动态空间,其代表作广州大剧院、北京大兴国际机场均体现了《黑方块》的流动感与纯粹性。在当代,数字图像的最小单位“像素”与《黑方块》的几何抽象形成跨时空呼应,印证了马列维奇的前瞻性。

五、历史回响:黑色方块的跨时空对话

尽管马列维奇声称《黑方块》是“前所未有的创造”,但历史研究揭示了其灵感的多重来源。例如,1617年,英国神秘主义者罗伯特·弗卢德(Robert Fludd)在《宇宙万物》中用黑色方块代表创世前的虚无;1759年,作家劳伦斯·斯特恩(Laurence Sterne)在小说《项狄传》中插入一整页黑色,以讽刺哀悼传统的矫饰;1882年,法国画家保罗·比尔豪德(Paul Bilhaud)创作了全黑画作《夜幕下的黑人之战》,尽管该作已失传,但其标题与马列维奇在《黑方块》底层发现的铅笔题字“黑人的战斗”惊人相似。

这些跨时空的先例,既非直接借鉴,亦非偶然巧合,而是人类对“绝对形式”的永恒探索。马列维奇通过《黑方块》将这一探索推向极致,使黑色方块成为象征“无限可能性”的视觉符号。正如艺术史学家安德鲁·斯皮拉(Andrew Spira)所言:“黑色方块的历史,是一部关于意义、虚无与创造的哲学史。”

在金庸武侠小说《倚天屠龙记》构建的江湖世界里,宋远桥与张无忌的关系错综复杂,宋远桥对张无忌的态度也并非简单的好坏所能定义,而是受到多种因素交织影响。初逢时的温情...

2026-01-13 古代大学士:皇权幕僚的千年嬗变在古代中国的政治版图中,"大学士"是一个承载着权力与智慧双重象征的特殊官职。从唐代初创到明清鼎盛,这一职位的演变轨迹折射出皇...

2026-01-13 曹组诗词:北宋词坛的别样风景在北宋词坛的璀璨星河中,曹组或许并非最耀眼的那颗,但他的作品却以独特的风格和魅力,为那个时代增添了一抹别样的色彩。曹组,字元宠,阳翟(今河南禹州)人,虽生卒年不...

2026-01-13 红颜未老恩先断:北齐权臣高澄盛宠王昭仪的悲剧人生在北齐权力更迭的腥风血雨中,高澄的盛宠王昭仪如流星划过夜空,短暂绽放后湮没于历史尘埃。这位出身太原王氏的贵女,曾以美貌与家族背景赢得权臣青睐,却在政治漩涡中沦为...

2026-01-13 刺杀阿基米德的士兵:一剑之下的历史回响与命运迷雾公元前212年,罗马军团攻破叙拉古城,一位士兵的剑锋刺穿了阿基米德的胸膛。这位用杠杆撬动地球的数学之神,在生命的最后时刻只留下一句“别碰我的圆!”的悲叹。这场意...

2026-01-13 铁血政策:19世纪中叶德意志统一的铁血征程19世纪中叶的欧洲,德意志邦联如同一盘散沙,39个邦国各自为政,分裂状态严重阻碍了资本主义经济的发展。正是在这样的历史背景下,普鲁士首相俾斯麦提出了“铁血政策”...

2026-01-13 “一甲不还”背后:李敬玄青海之败的历史审视在唐朝波澜壮阔的历史长河中,诸多战役与人物命运交织,共同谱写着那个时代的兴衰荣辱。其中,李敬玄在青海之战中的惨败,“一甲不还”的结局,成为历史中一个令人深思的片...

2026-01-13 隋末烽火:农民起义领袖群像与时代悲歌隋朝末年,隋炀帝的暴政如同一座沉重的大山,压得百姓喘不过气来。繁重的徭役、兵役,让无数家庭支离破碎;苛刻的赋税,让百姓的生计陷入绝境。在这样的黑暗统治下,农民起...

2026-01-13 贺知章:从状元郎到三品高官的仕途传奇在中国唐代璀璨的文坛与政坛上,贺知章宛如一颗耀眼的星辰,以其卓越的诗才、豪放的性格和显赫的仕途成就,留下了浓墨重彩的一笔。而探究他的官职大小,不仅能让我们了解其...

2026-01-13 北宋医坛的巾帼传奇:张小娘子的医学人生在中国古代医学史上,男性医者占据主流地位,但仍有少数女性凭借卓越医术突破性别桎梏,成为医学领域的璀璨星辰。北宋嘉祐年间的张小娘子,便是这样一位以外科绝技闻名于世...

2026-01-13 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘