在《千字文》中有写到,"起翦颇牧,用军最精,宣威沙漠,驰誉丹青",这是形容战国时期四大名将的。白起的长平之战威震六国,王翦辅佐秦始皇灭六国,李牧的步骑默契配合围歼匈奴,只有廉颇的战绩备受质疑,理由是攻六国皆趁虚而入,“长平之战”被王龁所击败。

公元前284年廉颇率军参与“五国伐齐”,但燕国名将乐毅谋划并指挥整场战役,廉颇扬名是公元前283年攻取齐国阳晋,这年44岁被称作“大器晚成”或“草根英雄”,但廉颇是嬴姓且有生辰考证,嬴姓不仅是“上古八大姓”之一,秦赵(王室)亦为舜帝功臣伯益后代,廉颇应是待遇低微的赵国远枝宗室。

公元前307年赵武灵王推行“胡服骑射”,约22岁健硕魁梧的廉颇接受战阵熏陶,此后22年间赵国“灭中山国”、“北击匈奴”及“收降楼烦”廉颇皆参战,却被赵武灵王强势锋芒所掩盖,直到汉文帝刘恒发出感叹,“吾独不得廉颇、李牧时为吾将,吾岂忧匈奴哉”,廉颇与抵御匈奴李牧并称,其功劳更早难度亦更高。

公元前283年廉颇攻齐“阳晋之战”,虽威震诸侯以战功受封赵国上卿,但战事却限制廉颇发挥留下遗憾,其一,齐军困守孤城士气低落且无外援;其二,赵国占据绝对兵力优势胜之不武;其三,燕国乐毅攻齐限制廉颇扩大战果;恃强凌弱却坐视乐毅侵吞齐国,廉颇忧惧燕国整合后比肩秦国成为赵国东方威胁。

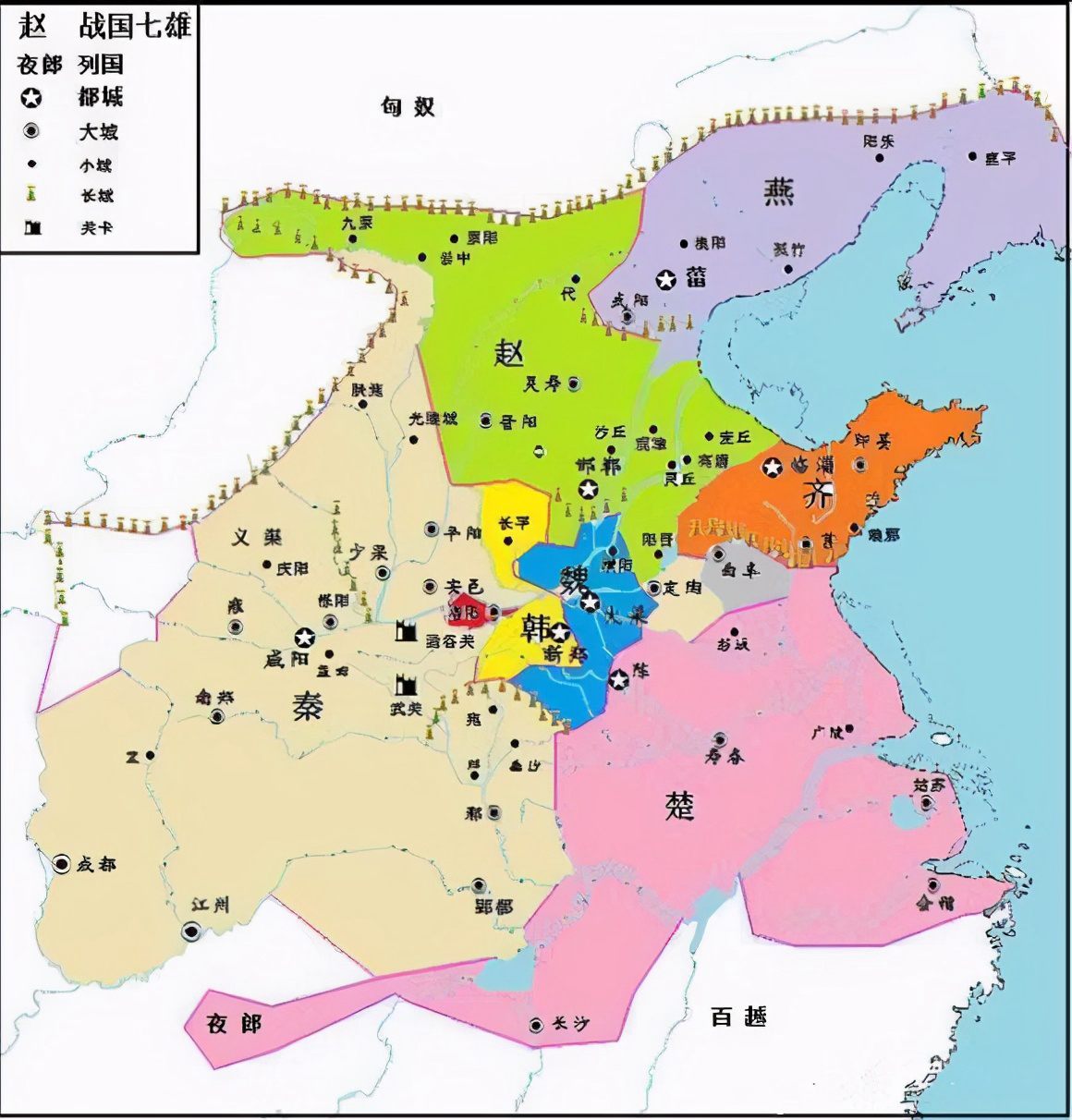

公元前279年“五国伐齐”落幕,战国格局发生剧变,齐国与燕国两败俱伤,楚国被秦国夺取郢都,宋国灭亡韩魏抱团取暖,原本军事第四的赵国跃升至第二,赵惠文王抓住千载难逢的良机扩张,廉颇率军夺取齐国麦丘等十余城,夺取魏国安阳等数城并韩国数地,疆域拓展却将诸侯全部得罪,为“长平之战”埋下隐患。

平原君赵胜对廉颇有两句评价,上半句是“勇騺而爱士,知难而忍耻”,如著名的历史典故“将相和”,廉颇曾嘲讽并刁难蔺相如,得知隐情后果断负荆谢罪,结交蔺相如学习其全局观,如“阙与之战”赵奢固然勇猛取胜,但廉颇协防策应亦发挥作用,赵奢仍举荐廉颇统率赵军,赵国君主贤明群臣和睦使国力达到鼎盛。

平原君赵胜下半句是“与之野战则不如,持守足以当之”,是对廉颇军事能力的概括,简而言之攻防能力中流而防守能力极强,公元前269年“阙与之战”为例,邯郸与几邑均以防守反击取得胜利,公元前257年廉颇率残兵坚守邯郸,给魏楚援军赢得时间避免赵国灭亡,廉颇亲历赵武灵王胡服骑射到赵惠文王称霸中原。

廉颇战略与赵国君臣的奢靡!

公元前262年秦国攻占韩国野王,韩桓惠王被迫割上党十七城给秦国,但是上党郡守冯亭携军民城邑归降赵国,赵孝成王命平原君赵胜接收上党土地,廉颇率军驻防扎长平戒备并收编军队,以至于提到“长平之战”惨败,皆埋怨廉颇固守长平3年耗尽军粮,赵国粮饷短缺赵括遂铤而走险,但这样论断并不准确。

冯亭携上党郡归降赵国,难保不会倒向韩国或秦国,麾下原韩国驻军约有8万,韩赵边境因上党归附与秦国接壤,赵国遂将边军移至长平地区布防,接收原韩国军并防范冯亭有异动,上党府库充盈加税收能承担军需消耗,赵国廉颇麾下边军只增加部分运输损耗,上党看似激增赵军20万,粮饷负担实际影响甚微。

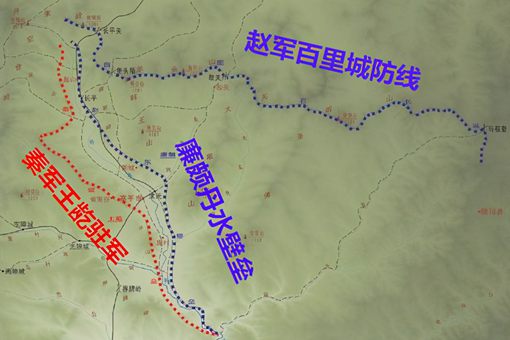

公元前260年秦国稳定荆楚局势,派遣左庶长王龁攻打上党郡,农历四月“长平之战”拉开战幕,秦军因“军功授爵”被称作“虎狼之师”,赵国军队奋力抵抗仍失“空仓岭防线”,但廉颇此前便构筑的“丹水壁垒”与“百里城防线”发挥作用,至农历七月湿热病疫使秦军士气低落,赵孝成王催促廉颇与秦军决战廉颇均未予回应。

廉颇在等待最佳时机发起反击,其一,赵国麦六月中旬成熟较关中早半月,拖至秋寒秦军未撤兵势必增加军需,赵军养精蓄锐占尽天时与地利优势,其二,骑兵使得秦军追杀迅捷撤离无恙,赵军精锐“赵边骑”钳制秦国骑兵,廉颇希望合围歼灭王龁所率秦军,遏止秦国对东方的扩张态势,争取赵国恢复与扩张的时机。

《春秋左氏传》载晋景公:六月丙午。晋侯欲麦。使甸人献麦。馈人为之。

白起亦需遵循“天时、地利、人和”三要素,白起奉行“以攻代守”战术,秦军欲攻破“丹水壁垒”与“百里城防线”,势必因廉颇死守而伤亡惨重,坚壁清野与袭扰战略加剧秦军消耗,秦军出现溃败或撤离赵军势必反击,然而廉颇谨慎秦军难以取得决定性胜利,战事拖延势必对赵国更有利,但前提是赵孝成王倾力支持廉颇。

赵国邯郸除往来信使增添紧张氛围,王宫宴饮歌舞与往来客商如同往昔,满朝勋贵未拿出府库资财犒赏将士,或到列国采购粮草与器械长久战备,反而准备与秦国议和重新划定疆界,平原君赵胜邯郸危亡之时,婢妾尚有数百而钱粮堆满院落,撤换廉颇因消耗军需影响勋贵挥霍,腐朽的赵国亲手葬送“长平之战”胜利的希望。

《史记·平原君列传》君之後宫以百数,婢妾被绮縠,馀粱肉,而民褐衣不完,糟糠不厌。民困兵尽,或剡木为矛矢,而君器物锺磬自若。

综述:唯有廉颇指挥“长平之战”,赵国对战秦国白起才有希望!

廉颇数十年征战夺取五十余座城池,公元前274年攻占齐国高唐,公元前249年鄗城击败燕军等,证明廉颇“战国名将”与“武庙名将”实至名归。

世人将白起称作“最利之矛”,将廉颇称作“最强之盾”,但别忘记廉颇暗藏利刃,若廉颇指挥“长平之战”,依托天时与地利优势,极有可能击败秦国白起。

春秋时期,秦穆公以“称霸西戎”的功业位列“春秋五霸”,但其谥号却因“穆”与“缪”的混用引发千年争议。这一看似简单的称谓差异,实则折射出先秦谥法制度的复杂性,以及...

秦穆公 2025-12-31 庞煖:战国末年赵国的最后荣光在战国末年的风云变幻中,赵国虽历经长平之战的惨败,国力大损,但仍有一批将领在历史的舞台上奋力拼搏,试图挽救赵国的命运,庞煖便是其中一位极具代表性的人物。他大器晚...

庞煖 2025-12-29 战国双星:庞涓——才略与悲剧交织的魏国名将在战国初期的烽火硝烟中,庞涓以军事才能与孙膑的师兄弟恩怨,成为后世史书与民间传说中极具争议的传奇人物。他既是魏国霸业的奠基者之一,又因嫉妒同门孙膑而背负“心胸狭...

庞涓 孙膑 2025-12-26 钟子期:高山流水间永恒的知音丰碑在华夏文明的星河中,“高山流水遇知音”的典故如璀璨星辰,照亮了千年时空。钟子期,这位春秋战国时期的楚国樵夫,以超凡的音乐感知力与晋国琴师俞伯牙缔结生死之交,用生...

伯牙 2025-12-26 战国纵横风云:张仪与苏秦的权谋交响战国时代,列国纷争,战火纷飞,在这动荡不安的岁月里,纵横家们以其卓越的智慧和非凡的口才,在历史舞台上留下了浓墨重彩的一笔。其中,张仪与苏秦作为纵横学派的杰出代表...

张仪 2025-12-26 渭阳情深,战火铸魂——秦康公的春秋风云在春秋时期群雄逐鹿的舞台上,秦康公嬴罃以独特的身份与经历,书写了一段波澜壮阔的历史篇章。他不仅是秦穆公的继承者,更因与晋国的复杂关系,成为那个时代政治格局演变的...

秦穆公 2025-12-26 秦宣公:韬光养晦奠基秦国东进,兄终弟及开启穆公霸业春秋时期,周王室衰微,诸侯争霸的烽火燃遍中原。在秦国的发展历程中,秦宣公嬴恬以卓越的政治智慧与战略眼光,成为秦国崛起的关键人物。作为秦德公长子、秦穆公之兄,他在...

秦穆公 启 2025-12-26 齐桓公:春秋首霸的雄图与悲歌春秋乱世,诸侯并起,齐桓公吕小白以非凡的政治智慧与军事韬略,成为中原大地第一个称霸的诸侯。他以“尊王攘夷”为旗号,九合诸侯,一匡天下,不仅重塑了周王室衰微后的权...

齐桓公 2025-12-26 铁血长城:战国名将李牧的军事传奇与悲壮结局在战国烽火连天的岁月里,李牧以卓越的军事才能和坚韧的意志,成为赵国抵御外敌的钢铁屏障。作为与白起、王翦、廉颇并称“战国四大名将”的赵国柱石,他的一生既书写了以步...

白起 廉颇典故 2025-12-26 信陵君魏无忌:窃符救赵的千古义士与战国四公子之首在战国纷争的烽火岁月里,魏国宗室名将魏无忌以"信陵君"之名闪耀于历史长空。作为战国四公子之首,他不仅以礼贤下士的品格广结天下...

魏无忌 2025-12-25 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘