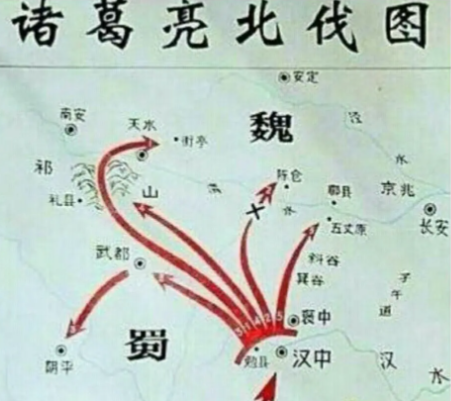

公元228年至234年,诸葛亮五次率军穿越秦岭山脉,以“兴复汉室”为旗号对曹魏发动北伐。这场持续七年的军事行动,在《三国志》中仅留下“凡五丈原之役,亮分兵屯田,为久驻之基”的简略记载,却在后世引发千年争议。面对蜀汉“益州疲弊”的国力、秦岭天险的阻隔,以及曹魏“带甲百万”的绝对优势,诸葛亮为何明知北伐困难重重,仍坚持“以攻为守”?这背后既有政治理想的驱动,更蕴含着弱国外交的生存智慧。

一、战略困局:蜀汉的“生存时间差”

诸葛亮在《出师表》中直言:“今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。”这一判断并非虚言。据《三国志》记载,蜀汉灭亡时仅辖28万户、94万人口,而同期曹魏控制着440万百姓,兵力达40万之众。更严峻的是,蜀汉的经济命脉完全依赖蜀锦贸易,甚至需向南中蛮族征收金银战马以补充军需,而曹魏占据中原沃土,黄河流域的农业与手工业足以支撑长期战争。

这种悬殊的国力差距,迫使诸葛亮必须打破“坐以待毙”的被动局面。秦岭山脉虽为天然屏障,却也成了困住蜀汉的牢笼。若曹魏效仿东吴“二宫之争”时的策略,集中资源发展水军、修缮栈道,蜀汉将在地理劣势下逐渐丧失战略主动权。诸葛亮通过周期性北伐,迫使曹魏在陇西、关中等地长期驻守重兵,从而分散其战略资源。据《晋书》记载,司马懿曾向曹叡进言:“亮志大而不见机,多谋而少决,虽提卒十万,已堕吾画中。”但正是这种“堕入画中”的牵制,为蜀汉赢得了宝贵的战略缓冲期。

二、政治合法性:汉室正统的“充值”逻辑

诸葛亮北伐的深层动机,在于维护蜀汉政权的合法性。自刘备“三顾茅庐”起,诸葛亮便以“兴复汉室”为政治纲领,这一叙事在《隆中对》中已明确:“若跨有荆益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛洛,将军身率益州之众出于秦川。”尽管荆州已失,但北伐仍是维持“汉祚未绝”象征意义的核心手段。

这种意识形态构建,使蜀汉在法理上凌驾于孙吴之上。东晋史学家孙盛曾指出:“蜀汉之立,非一州之土,乃以兴复汉室为名。”通过持续北伐,诸葛亮将政权合法性转化为军事行动的“道德高地”,既压制了内部“益州本土派”的离心倾向,又强化了荆州集团与东州士人的政治认同。李严被废黜事件便是典型案例——当这位东州士人代表因运粮不力贻误战机时,诸葛亮以“不效,则治臣之罪”的表态,将北伐失败的政治责任揽于己身,同时巩固了中央集权。

三、军事创新:以弱胜强的技术突破

面对国力差距,诸葛亮在军事层面展开系统性创新。他发明木牛流马解决粮草运输难题,这种独轮车与畜力车的组合,使蜀军在秦岭栈道上的运输效率提升30%;在卤城之战中,他采用“割麦诱敌”战术,引诱司马懿主力深入,再以伏兵截断退路,最终斩获甲首三千级、玄铠五千领。这种“以正合,以奇胜”的战术体系,使蜀军在局部战场形成优势。

更关键的是,诸葛亮通过北伐锻炼出一支专业化山地部队。王平在街亭之战中以“敛众据守”的战术,成功抵挡张郃数万大军;姜维在洮西之战中复制诸葛亮“声东击西”策略,大破魏将王经。这些将领的成长,证明北伐不仅是军事行动,更是人才选拔与战术迭代的试验场。正如清代学者王夫之所言:“夫公固全局于胸中,知魏不可旦夕亡,而后主不可一隅以光复也,其出师以北伐,攻也,特以为守焉耳。”

四、历史宿命:士人精神的终极实践

诸葛亮北伐的终极动力,源于儒家士大夫的责任感。他在《诫子书》中写道:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”这种超越功利的精神追求,驱动他明知不可为而为之。当弟子劝其休兵养民时,他坚定回应:“若天命在吾,吾为周文王矣;如其不然,虽十易其地,吾必往矣!”这种信念,既是对刘备“三顾之恩”的回报,也是对士人理想的践行。

五丈原的秋风中,54岁的诸葛亮病逝于军营。他留下的遗嘱要求“葬汉中定军山,因山为坟,冢足容棺”,这种至死不渝的坚守,使北伐超越了军事行动的范畴,成为中华民族“知其不可而为之”的精神象征。正如李白在《蜀道难》中所叹:“蜀道之难,难于上青天!”但正是这种“明知山有虎,偏向虎山行”的勇气,让诸葛亮的北伐在历史长河中熠熠生辉。

三国时期诸葛亮发明的孔明灯,与18世纪法国孟格菲兄弟的热气球,在原理上同属热空气浮力应用。然而前者仅能承载烛火升空百米,后者却能载人翱翔千米高空。这种技术代差的...

诸葛亮 2026-02-06 托孤双璧的裂痕:李严与诸葛亮关系演变考在蜀汉政权的历史长卷中,李严与诸葛亮同为刘备白帝城托孤的核心人物,却最终走向政治决裂。这段历史既非简单的"忠奸对立",也非单...

诸葛亮 刘备 2026-01-28 刘巴与法正:蜀汉政权中不可忽视的双子星在波澜壮阔的三国历史中,蜀汉政权虽偏居一隅,却因刘备的仁德之名与诸葛亮的智谋之才而备受瞩目。然而,在这璀璨的星河中,刘巴与法正这两颗星辰,虽光芒不及诸葛亮耀眼,...

诸葛亮 刘备 2026-01-22 诸葛亮舌战群儒:历史真相与文学想象的交织在《三国演义》的宏大叙事中,诸葛亮舌战群儒的情节如同一颗璀璨的明珠,以其精彩的辩论、鲜明的人物形象和紧张的情节推进,成为了中国文学史上的经典片段。然而,当我们拨...

诸葛亮 2026-01-21 史笔千秋:陈寿与诸葛亮的时空对话在三国历史的宏大叙事中,陈寿与诸葛亮虽分属不同时代,却因《三国志》的编纂产生了跨越时空的深刻联系。作为西晋史学家,陈寿虽未亲眼见过诸葛亮,却通过严谨的史料考证与...

诸葛亮 2026-01-20 诸葛亮“泄露天机”之谜:历史、传说与现实的交织在中国历史的长河中,诸葛亮以其卓越的智慧、忠诚和军事才能,成为了后世敬仰的传奇人物。然而,在民间传说与文学作品中,诸葛亮却常被赋予“泄露天机”的神秘色彩,甚至有...

诸葛亮 2026-01-15 孟达之死:诸葛亮北伐棋局中的关键变数在三国纷争的宏大叙事中,孟达之死犹如一颗投入平静湖面的巨石,激起层层涟漪,深刻影响了诸葛亮北伐的战略布局。探讨孟达若不死,诸葛亮是否会成功,需从孟达的战略价值、...

诸葛亮 2026-01-15 儒将风华:陆逊——三国时代的顶级军事家在汉末三国群雄逐鹿的舞台上,陆逊以“儒将”形象独树一帜。他既无周瑜“羽扇纶巾”的传奇光环,也无诸葛亮“未出茅庐已知三分天下”的先知美誉,却以一场场关键战役的胜利...

诸葛亮 周瑜 2026-01-15 虚实之间:解构“诸葛亮火烧新野”的历史迷雾在《三国演义》的叙事体系中,诸葛亮以“新官上任三把火”的经典形象登场,其中“火烧新野”作为其初出茅庐的第二把火,被描绘得跌宕起伏:曹仁率军攻占空城新野,夜间突遭...

曹仁 诸葛亮 2026-01-07 费祎:蜀汉的“无冕丞相”与治国能臣三国时期,蜀汉政权在诸葛亮去世后陷入权力真空,蒋琬、费祎、董允三人以“休养生息”的治国理念,共同支撑起摇摇欲坠的季汉江山。其中,费祎虽未正式获封“丞相”之衔,却...

诸葛亮 2026-01-06 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘