古代,自商鞅变法开始产生了分家,那么古人是如何分家的呢?家产如何分配呢?

古人分家时,原则上是每个儿子平分家产,但实际上呢?同是儿子,父母也难免有所偏爱,再者,家里的所有财产也并不是能够准确的估量价值,分的时候稍有不平衡的情况是存在的。

"诸子均分家产",每个儿子得到的财产是一模一样的,十分公正,据说这种分家方法最早出现在西汉一个叫陆贾的人家里。

史书记载,陆贾是刘邦的属下,提前退休后想到自己的几个儿子,于是拿出曾经南越王送给他的礼物,拿出一半平均分给五个儿子。

并告诉他们,你们以后可以自立门户了,我也不管你们,我现在还不需要你们养老,但是当我来你们谁家里,你们一定要尽心的照顾好我,好吃好喝的供着,如果我以后在谁家里离世了,那么我剩下的财产就是谁的。

不偏不倚,均分家财,还顺便将自己的身后事安排了,最大程度上避免了兄弟矛盾,与此类似的还有唐代历任三朝的宰相姚崇。

姚崇是一个非常有远见的人,历任三朝宰相,为了不让自己的儿子们步上反目成仇的后尘,决定效仿前人给孩子们分家。

将家里的田产均分给三个儿子,写明了遗嘱,为了避免误会造成矛盾,将自己的考量一五一十给儿子们掰扯清楚,甚至连自己离世后的丧葬也一并决定好了,不允许大肆操办,一切低调从简。不仅如此,还给了侄子一笔钱财。姚氏家族在姚崇去世后仍然兴盛了将近百年的时间。

东汉会稽有名叫许武的村人,家里有两个弟弟,分别叫许宴、许普,父母去世后,许武提出要分家单过,两个弟弟都同意了。

于是他将所有财产分成三部分,每人一份,但实际上他自己的那份价值远大于两个弟弟的那份,加上他颇有远见,经营的好,转头就将现有财产翻了几倍。

这时候邻居就非常看不惯他了,同样是家里的儿子,分家产的时候凭什么大哥分的多?邻居们一边不耻大哥许武的做法,一边赞颂两个弟弟不和哥哥一般见识,是个心胸宽广的,这名声渐渐的传了出去,两个弟弟便被当时的太守举孝廉。

也就在这个时候,许武邀请宗族长辈上门,哭着说道,大家都误会我了啊,我当时那么做都是为了我两个还没有功名的弟弟,分家不均匀正是想让他两人有个好前程,现在我如愿以偿,即使我名声不好了也没有关系,一切都是值得的。

随后又将现有的家产全部赠送给了两个弟弟。邻居一听觉得很有道理,称赞他是个好哥哥,太守见他如此为弟弟考量,大手一挥将他举为孝廉。

明朝吴江人曹大武家里有9个兄弟,他自己被过继给伯父做儿子,这位叔伯家里有田产九百多亩,这些本应该由他全部继承,但曹大武心善,想到生活贫困的兄弟,最终决定让爷爷做主,除了他答应记在名下的三百亩地,其他的全部交给兄弟们。

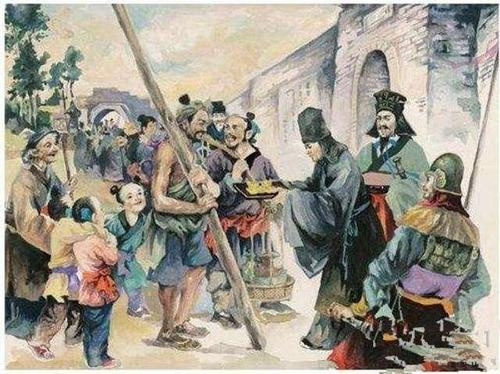

这些做法在历史上被称之为"义让",被当时的人们称颂,也因此在史书上记载留名,想来大部分情况还是分家产中分割不均产生争吵,所以分家的时候往往会邀请宗族长辈,为的就是和平分家,尽量减少家庭成员之间的争端。

在古代,只有儿子有继承家业的权利,女儿是没有权利继承家业的。女儿出嫁前待在娘家,出嫁到婆家会带上娘家给的陪嫁,这是唯一一次娘家正大光明给女儿家产,给的多少都是娘家人的心意。

有些家里有底气,又舍不得女儿在婆家被欺负的,免不了嫁妆给的丰厚一点,但即使给的再多也不会将家底掏空,这些都是嫁妆,不是分家。

司马相如和卓文君两人私奔,卓王孙心生恼怒,一气之下一点嫁妆也不给卓文君,后来还是见女儿过的实在辛苦,到底狠不下心,这才将应给的嫁妆给了。

《水东日记》记载,公元1260年,一个中产阶层家族的嫁女陪嫁标准,"奁租一百亩,奁具一十万贯,十七界。"

丈夫去世后,妻子是没有资格继承家里的财产的,《实政录》中这样记载:

如果家里的大家长去世了,留下妻子和儿子,那么丈夫的全部家产由儿子继承,在儿子还没有长成之前,家产交由妻子打理。

如果没有留下亲子,但在丈夫生前由养子的,只能继承所有财产的三分之一,其余财产必须分给丈夫的子侄。

如果亲子养子都没有,但是还有女儿的话,也只能继承所有财产的三分之一,其余交给和丈夫血缘亲近的叔伯子侄。

既没有儿子也没有女儿的,为了保证丈夫去世后妻子的日常生活,可以继承两百亩田产,田产是租是卖都由她做主,别人无权插手,但如果这位妻子决定要改嫁他人,那么这两百亩田产是不能带走的,必须归还给宗族。

所以,唯有亲子在,丈夫的全部财产才能留下,不然必定要拿出一部分交由叔伯子侄,至于女儿,在财产继承上地位如同养子。可以看出古人重视亲戚血缘关系,宗族的力量强大,地位高。

秦朝作为中国历史上第一个大一统王朝,其强大的军事力量与高效的政治制度密不可分。其中,军功等级制度作为商鞅变法的核心内容,不仅重塑了秦国的军事体系,更深刻改变了社...

商鞅 2026-01-12 晁错:西汉削藩的改革先驱与悲情英雄晁错(前200年—前154年),颍川郡(今河南禹州)人,是西汉初期杰出的政治家、文学家与改革家。他自幼师从法家学者张恢,深谙申不害、商鞅的刑名之术,这种强调法律...

商鞅 2025-12-24 秦惠文王嬴驷:战国风云中的破局者与奠基人公元前356年,栎阳王宫中传来婴啼,嬴驷的诞生为秦国开启了一个新的时代。这位秦孝公之子、战国时期首位称王的秦国君主,以铁血手腕与政治智慧,在商鞅变法的废墟上重构...

商鞅 秦孝公 2025-12-23 铁腕变法:商鞅——先秦法家的革新旗手在战国烽烟四起的时代,商鞅以雷霆手段推动秦国变法,将一个偏居西陲的弱国锻造成统一六国的战争机器。这位出身卫国公族的改革家,用二十余年时间践行法家思想,其变革之彻...

商鞅 2025-12-23 从试探到抉择:商鞅选择霸道治国的深层逻辑公元前361年,21岁的秦孝公嬴渠梁即位时,秦国正深陷“诸侯卑秦”的困境。这个西陲弱国不仅被魏国夺取河西之地,更在诸侯会盟中被排除在外。商鞅带着“变法图强”的抱...

商鞅 秦孝公 2025-12-10 功过两重天:商鞅与秦国两代君主的权力博弈公元前361年,21岁的秦孝公嬴渠梁面对的是"诸侯卑秦"的困局:河西之地被魏国占据,秦国在诸侯会盟中被排除在外,国力衰微至极...

商鞅 秦孝公 2025-12-10 李悝与商鞅:变法双璧,为何商鞅独耀千古?在战国时期的历史长河中,李悝与商鞅宛如两颗璀璨的星辰,以各自独特的变法光芒,照亮了国家走向富强的道路。李悝在魏国率先拉开变法大幕,商鞅则在秦国续写变法传奇。二者...

商鞅 2025-12-04 商鞅之死:变法强秦背后的权力博弈与制度惯性公元前338年,咸阳城头飘着初冬的寒意,商鞅被车裂于市,九族尽诛。这位用二十年时间将秦国从西北边陲弱国推向战国霸主之位的改革者,最终倒在了自己亲手铸造的法治利刃...

商鞅 2025-11-07 商鞅的三步进阶法:从魏国失意者到秦国变法核心的崛起之路商鞅,这位战国时期法家思想的集大成者,以“商鞅变法”将秦国从西陲弱国推上统一六国的轨道。然而,他的仕途并非一帆风顺——在魏国公叔痤府中蛰伏六年未获重用,却在入秦...

商鞅 公叔痤 2025-11-04 李悝与商鞅:变法双璧为何仅一人名垂青史?战国时期,魏国李悝与秦国商鞅先后掀起变法浪潮,二者均以法家思想为根基,通过制度革新实现国家富强。然而,历史长河中,商鞅之名如雷贯耳,李悝却逐渐隐入史册角落。这种...

商鞅 2025-10-28 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘