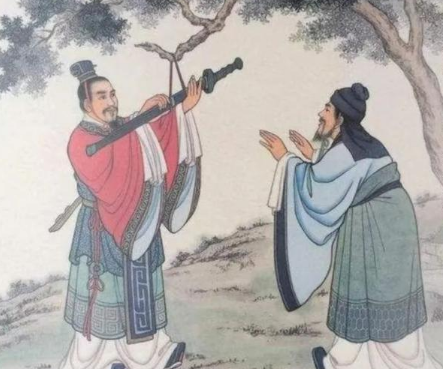

在春秋战国的历史舞台上,群星璀璨,众多思想家、政治家、外交家闪耀光芒。季札与孔子,便是其中两颗耀眼的明星。他们虽生活于同一时代,却以各自独特的方式,对后世产生了深远影响,而他们之间千丝万缕的联系,更为这段历史增添了神秘的色彩。

季札:南方的儒学先驱

季札,姬姓,又称公子札,因受封于延陵,故称“延陵季子”,后封于州来,又称“州来季子”,是春秋末期的政治家、外交家,更是中国历史上圣贤礼让的代表人物之一,被尊称为“至德第三人”,与孔子并称“南季北孔”。

季札明礼仪、有德行、才智过人,颇受吴王寿梦器重。寿梦欲将王位传给他,但他认为“废长立少”有违礼制,屡次拒绝。即便在兄长诸樊、余祭、余眛相继去世后,余眛之子僚继位,诸樊之子公子光刺杀僚夺位,季札仍不肯继位,隐居延陵终身不入吴国,其“三让”王位的事迹传为美谈。

在外交领域,季札同样表现出色。余祭四年(前544年),他受吴王余祭之命,行聘中原鲁国、齐国、郑国、卫国、晋国。在鲁国,他遍观周乐,并发表深刻见解,使鲁国诸卿为之侧目;在齐国,他劝谏晏婴“速纳邑与政”,使晏子免于栾、高二氏相攻杀的祸难;在郑国,他与子产建立金兰之谊,预言郑国的权利将落在子产手中,并劝诫他“子为政,慎之以礼”;在晋国,他预言其政权将落入赵文子、韩宣子、魏献子三族,最后果真出现三家分晋的局面。季札的这些外交活动,不仅展示了吴国的精神风貌,改变了中原诸国视吴国为蛮夷之邦的固有印象,更为吴国成就政治霸业做了重要的文化铺垫。

孔子:北方的儒学宗师

孔子,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,是中国古代伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人。他创立的儒家学说,精华是中华优秀传统文化的重要组成部分。

孔子三岁丧父,家道中落,早年做过管粮仓、管放牧的小官。他“少好礼”,自幼熟悉传统礼制,青年时便以广博的礼乐知识闻名于鲁,从事儒者之业,以办理丧祭之礼为生。中年聚徒讲学,从事教育活动,晚年回到鲁国,致力教育事业,整理《诗》《书》,删修《春秋》,以传述六艺为终身志业。

孔子一生周游列国,宣传自己的政治主张和思想学说,虽终未见用,但他的思想却如同一颗火种,点燃了后世文化的希望之光。他主张“仁”与“礼”,强调个人修养和社会和谐,其思想对中国后世影响深远长久。“有教无类”的平民教育思想使华夏文明得以无限传承;对古代文献的系统整理,不仅寄予了自己的理想,更为后世研究古代文化提供了宝贵的资料。

季札与孔子的交集与影响

季札与孔子虽未有直接的师徒关系记载,但他们在思想和行为上有着诸多相似之处,且相互影响。

在思想方面,季札对礼乐有着深刻的理解和精湛的见解。他熟知诸侯历史掌故,精通礼乐制度,娴于辞令,老于文学,其有关诗歌及音乐舞蹈等艺术的评论在中国古代具有重要的影响。他在鲁国观周乐时,对每首乐曲的背景和内涵都如数家珍,甚至听出了象征意味,展现出深厚的学养。孔子同样重视礼乐,他“祖述尧舜,宪章文武”,一生都在追求恢复周礼,实现社会的和谐与有序。季札对礼乐的实践和诠释,为孔子传播礼乐提供了丰富的素材和事实依据,可以说季札是礼乐的化身,在一定程度上影响了孔子对礼乐的认知和发展。

在行为方面,季札的“三让”王位,体现了他的逊让与原则,既是对泰伯、仲雍精神的承袭,又是循礼守制,目的是防君位传嗣过程中宫门喋血的灾难。这种高尚的品德和谦逊的行为,赢得了后世的广泛赞誉。孔子一生也在践行着“仁”与“礼”的道德准则,他周游列国,宣传自己的政治主张,即使遭遇挫折也不放弃。季札的谦逊礼让和高尚品德,或许在潜移默化中影响了孔子对道德和行为的追求。

此外,季札与孔子的弟子及后世儒家学者也有着千丝万缕的联系。季札的言行事迹被后世儒家学者所推崇,成为儒家道德典范的一部分。他的故事在儒家经典和历史文献中不断被提及和传颂,进一步加深了他与儒家思想的关联。

历史评价与文化传承

季札与孔子在历史上的地位举足轻重。季札以其贤明博学、屡次让位、谦卑辅佐历任吴王的事迹,被人们称为“南方第一圣人”,是中华文明史上礼让、诚信、贤明的代表人物。孔子则被尊为“至圣先师”,他的儒家思想成为中国古代社会的主流思想,对中国乃至世界文化都产生了深远的影响。

他们的事迹和精神在后世得到了广泛的传承和弘扬。季札的“三让”精神成为了中华民族传统美德的重要组成部分,激励着后人追求高尚的品德和谦逊的行为。孔子的儒家思想则贯穿了中国历史的发展进程,塑造了中华民族的性格和价值观。在当今社会,季札与孔子的思想依然具有重要的现实意义。他们的精神品质和道德准则,为人们提供了行为规范和价值导向,有助于构建和谐社会,促进人类文明的进步。

季札与孔子,一位是南方的儒学先驱,一位是北方的儒学宗师。他们在春秋战国的历史舞台上,各自绽放着独特的光芒。他们之间的交集与影响,不仅丰富了儒家思想的内涵,也为后世留下了宝贵的精神财富。让我们铭记这两位伟大的人物,传承他们的精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

春秋时期,鲁国在礼崩乐坏的浪潮中陷入权力结构的深刻矛盾,孔子“毁三都”的改革实践,正是这一时代背景下知识分子试图以礼治重构社会秩序的典型缩影。这场持续数年的政治...

孔子 2026-01-19 儒家:千年文明的精神灯塔在中国思想文化的星空中,儒家思想始终是最耀眼的存在。自春秋时期诞生以来,儒家不仅塑造了中华文明的核心价值,更成为东亚文化圈的精神基石。这个以孔子为宗师的思想流派...

孔子 2026-01-16 孔鲤早逝之谜:命运轨迹下的生命终章在历史的长河中,孔子与孔鲤这对父子,一位是光照千古的儒家圣人,一位是默默陪伴在旁的平凡儿子,孔鲤比孔子早逝这一事实,犹如一颗投入平静湖面的石子,引发了后人无尽的...

孔子 2026-01-14 孔门贤士曾参:名正言顺的“宗圣”传承者在浩瀚的中华文化长河中,儒家思想如璀璨星辰照亮了历史的天空。而孔子作为儒家学派的创始人,其门下弟子众多,贤者辈出,其中曾参以其独特的学术贡献与道德风范,成为儒家...

孔子 2026-01-13 孔子:儒家之魂,世界文明的思想灯塔在人类文明的星空中,总有一些名字如恒星般永恒闪耀。孔子,这位诞生于公元前551年9月28日的东方智者,以“仁”为火种,以“礼”为经纬,在春秋乱世中点燃了儒家学派...

孔子 2025-12-22 元武宗的文化外交双轨:多元融合与全球视野下的帝国治理元武宗海山(1281-1311)作为元朝第三位皇帝,在位不足四年却以激进改革重塑了帝国的文化基因与外交格局。他通过加封孔子、尊崇儒道强化中原文化认同,同时以“蒙...

海山 孔子 2025-11-12 礼崩乐坏下的悲剧:鲁隐公如何沦为权力游戏的牺牲品公元前712年冬,鲁国第十四代国君鲁隐公在寪氏家中被刺客杀害,这场弑君事件不仅终结了春秋时期第一位摄政者的生命,更撕开了周礼体系下权力争夺的残酷真相。这位被孔子...

孔子 2025-11-11 孔融:从“让梨神童”到争议名士的双重人生四岁让梨的典故,让孔融成为中国传统道德教育的典范。这个被写入《三字经》的故事,塑造了孔融“谦让守礼”的完美形象。然而,当我们穿透历史滤镜,会发现这位孔子二十世孙...

孔子 2025-11-07 孔光:儒家贤臣的仕途沉浮与傅太后的权力之争西汉末年,权臣与外戚的博弈中,孔子第十四世孙孔光以刚正不阿的品格成为朝堂焦点。这位历经汉成帝、汉哀帝、汉平帝三朝的丞相,因在皇位继承问题上与傅太后产生根本分歧,...

孔子 2025-10-09 孔庙有薛瑄吗?——从祀孔庙的明代第一廉吏在中国古代文化中,孔庙是祭祀孔子的圣地,也是历代儒家学者精神传承的象征。从祀孔庙的先哲先儒,需经严格遴选,代表着一个时代思想与道德的最高成就。在明代,有这样一位...

孔子 2025-09-19 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘