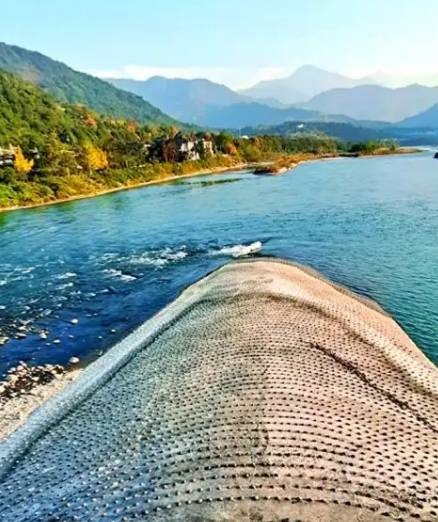

在岷江奔涌的江心,一座形似鱼嘴的分水堤坝静卧千年,将滔滔江水一分为二。这座被称为“鱼嘴”的工程,是都江堰水利系统的核心组成部分,也是中国古代劳动人民“道法自然”治水智慧的集大成者。它以精妙的设计和自动调节功能,让岷江之水“分四六、平潦旱”,成就了“天府之国”的千年繁荣。

一、分水引水:内外江的“天然调节阀”

鱼嘴位于岷江冲出山口的弯道环流处,其前端形似鱼嘴,后接金刚堤,将岷江分为内江与外江。内江沿山脚蜿蜒东行,是人工引水渠,灌溉成都平原的千万亩良田;外江则顺江而下,是岷江正流,承担排洪重任。这一设计巧妙利用了岷江弯道的地形特征:枯水期,江水主流直冲内江,约60%的水量流入内江,保障春耕用水;洪水期,水流受弯道制约减弱,主流转向外江,约60%的洪水经外江排走,避免内涝。这种“四六分水”的动态平衡,无需人工干预即可随季节自动调节,堪称古代水利工程的“智能分流系统”。

二、泄洪排沙:泥沙与洪水的“自然过滤器”

鱼嘴的另一核心功能是排沙。岷江从高山峡谷奔涌而出,携带大量泥沙。鱼嘴通过以下机制实现排沙:

弯道环流效应:枯水期,表层含沙量低的水流进入内江,底层含沙量高的水流冲向外江;洪水期,水流湍急,泥沙随主流直冲外江,进一步减少内江泥沙输入。

飞沙堰协同作用:内江水流经宝瓶口前,需经过飞沙堰。当内江水位超过宝瓶口流量上限时,多余水流从飞沙堰溢出,携带泥沙回归外江。据测算,鱼嘴与飞沙堰配合,可使进入内江的泥沙量减少80%以上,有效防止渠道淤塞。

地形借势:鱼嘴位于岷江弯道凸岸,水流在此形成漩涡,利用离心力将泥沙甩向外江,实现“以水攻沙”的自然排沙。

三、功能互补:三大工程的“系统化协作”

鱼嘴并非孤立存在,而是与飞沙堰、宝瓶口共同构成都江堰的“三大主体工程”,形成“分水—排沙—控流”的完整系统:

鱼嘴:作为“前端分水器”,根据水量自动调节内外江比例,确保灌溉与防洪的双重需求。

飞沙堰:作为“中端泄洪道”,通过溢流和排沙功能,保护内江渠道和宝瓶口免受泥沙淤积。

宝瓶口:作为“末端节制闸”,通过狭窄的瓶颈结构控制内江流量,确保灌溉用水稳定。

三者相互依存,功能互补。例如,鱼嘴分水后,内江水流经飞沙堰时,若遇洪水,多余水量自动溢出外江;若遇泥沙,则随水流排出;最终,清澈的水流经宝瓶口进入灌溉网络,滋养成都平原。

四、历史启示:千年工程的“现代价值”

都江堰鱼嘴的设计,体现了中国古代“乘势利导、因时制宜”的治水哲学。其核心在于:

尊重自然:利用岷江弯道、地形落差等自然条件,而非强行筑坝截流,实现“无坝引水”。

动态平衡:通过工程结构与水流运动的相互作用,实现水量、泥沙的自动调节,无需人工频繁干预。

系统思维:将分水、排沙、控流等功能整合为一个有机整体,避免单一工程的局限性。

这些理念对现代水利工程仍具借鉴意义。例如,三峡工程通过“蓄清排浑”调度,模拟鱼嘴的排沙功能;南水北调中线工程采用“自流引水”设计,延续了都江堰“无坝引水”的智慧。

在当今社会,“寒门出贵子”常被用来激励出身平凡的人通过努力改变命运。然而,当我们深入探究古代寒门的真实状况时,会发现“寒门”远非现代人想象中那般简单,其背后隐藏...

2026-01-14 耿恭耿秉:同族兄弟的东汉传奇在东汉波澜壮阔的历史画卷中,耿恭与耿秉宛如两颗耀眼的星辰,他们以卓越的军事才能和英勇无畏的精神,在抵御外敌、开疆拓土的征程中留下了浓墨重彩的一笔。而他们之间的关...

2026-01-14 探秘古代白兰:今昔地理的千年跨越在浩如烟海的历史典籍中,“白兰”这一名称频繁出现,它承载着古代羌族部落的兴衰变迁,也见证了丝绸之路青海道的繁华与沧桑。然而,古代白兰究竟位于如今的何处?这一问题...

2026-01-14 溯源绳文:探寻日本列岛古老居民的起源密码在人类历史的长河中,日本列岛的绳文人宛如一颗神秘而璀璨的星辰,吸引着无数历史学家、考古学家和遗传学家的目光。他们作为日本列岛最早的居民之一,其起源问题一直是学术...

2026-01-14 北宋风云中的落幕:曾布的悲剧结局北宋末年,朝堂之上党争激烈,政治局势波谲云诡。在这复杂的历史洪流中,曾布作为一位曾积极参与变法、在政治舞台上扮演过重要角色的大臣,其结局充满了悲剧色彩,令人唏嘘...

2026-01-14 郑士元生死之谜:历史迷雾中的真相探寻在明朝洪武年间的政治风云中,郑士元是一位备受瞩目却又命运多舛的人物。关于他是否被处死,历史记载存在诸多矛盾与模糊之处,引发了后世无尽的探寻与猜测。惩贪谏言:正义...

2026-01-14 节度使与宰相:权力交织下的历史变奏在中国古代官制体系中,节度使与宰相作为地方与中央的核心权力代表,其关系演变深刻反映了皇权与地方势力、中央集权与军事权力的动态博弈。从唐代的“将相合一”到宋代的“...

2026-01-14 陈抟老祖:跨越三朝的传奇隐士与道学宗师在中国历史的长河中,陈抟老祖宛如一颗璀璨的星辰,以其独特的人生轨迹和卓越的学术成就,在道教、易学、养生学等诸多领域留下了浓墨重彩的一笔。他的一生跨越唐末、五代、...

2026-01-14 从北九州霸主到历史尘埃:大友家的兴衰与覆灭在日本战国时代的历史长河中,大友家曾如一颗耀眼的星辰,在北九州地区绽放出夺目的光芒。然而,这颗星辰最终还是陨落,大友家走向了灭亡。那么,大友家究竟是如何一步步走...

2026-01-14 费扬古之女:乌拉那拉氏姓氏背后的历史渊源在清朝的历史长河中,姓氏往往承载着家族的荣耀与传承,费扬古的女儿姓乌拉那拉氏,这一姓氏背后有着深厚的历史文化背景,与家族的起源、发展以及与皇室的联姻等因素紧密相...

2026-01-14 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘