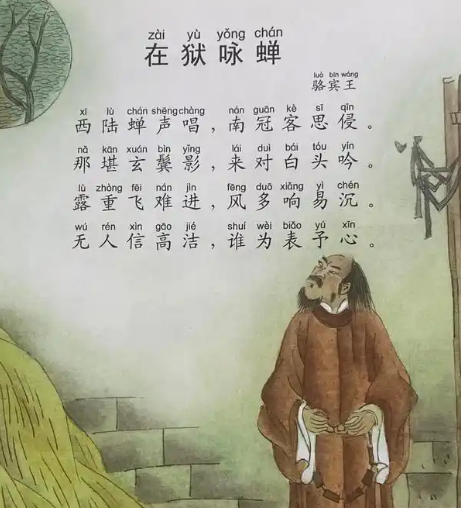

公元678年,唐高宗仪凤三年的深秋,洛阳御史台监狱的西墙外,几株古槐在夕阳余晖中投下斑驳的影子。秋风掠过枝头,寒蝉发出断续的鸣叫,声声凄切。此时,因上疏直谏触怒武则天而被诬下狱的骆宾王,正倚靠在潮湿的牢房墙壁上,听着这熟悉又陌生的蝉鸣。他提笔写下《在狱咏蝉》,将满腔悲愤与不屈,化作这首流传千古的咏物绝唱。

一、囚徒与蝉:跨越时空的生命对话

“西陆蝉声唱,南冠客思深。”开篇即以“西陆”点明秋日时令,蝉声如泣如诉,勾起诗人作为囚徒的深重愁思。“南冠”典出《左传》,楚人钟仪戴南冠被囚于晋国,此处骆宾王以“南冠”自喻,既点明身份,又暗含对故国的思念。秋蝉的鸣叫与囚徒的叹息交织,形成跨越时空的生命对话——蝉的短暂生命即将走到尽头,而诗人的政治生命也因冤狱戛然而止。

“不堪玄鬓影,来对白头吟。”蝉的黑色翅膀(玄鬓)象征青春与活力,而诗人的“白头”则暗示年华老去与仕途坎坷。此处化用卓文君《白头吟》的典故,既表达对往昔壮志的追忆,又暗讽当权者对忠良的迫害。蝉的鸣叫仿佛在重复《白头吟》的悲歌,刺痛着诗人敏感的神经。

二、露重风多:困境中的双重隐喻

“露重飞难进,风多响易沉。”这两句是全诗的诗眼,也是咏物诗的典范。秋露浓重,蝉翼沾湿,难以振翅高飞;秋风呼啸,蝉鸣被淹没在风声中。表面写蝉的困境,实则暗喻诗人自身的遭遇:仕途受阻,有志难申;直言进谏,反遭诬陷。露与风既是自然现象,也是政治环境的象征——武则天时代的政治气候,正如这浓重的秋露与狂虐的秋风,让正直之士寸步难行。

骆宾王在诗序中写道:“蝉……洁其身也,禀君子达人之高行;蜕其皮也,有仙都羽化之灵姿。”他笔下的蝉,是“饮高秋之坠露,清畏人知”的高洁之物,而自己正是以蝉自喻,坚守清廉与正直。然而,现实却如秋风般残酷,将他的声音与理想一同掩埋。

三、高洁之志:无人信的孤独呐喊

“无人信高洁,谁为表予心?”尾联以设问收束全诗,将咏物与抒情推向高潮。蝉的高洁品性无人相信,正如诗人的忠诚与正直无人理解。他渴望有人能为他辨明无辜、昭雪沉冤,但回应他的只有无尽的沉默。这种孤独与绝望,比牢狱之苦更令人心碎。

骆宾王的遭遇并非个例。初唐时期,武则天为巩固权力,重用酷吏,打压异己,许多忠良之士蒙冤下狱。虞世南的《蝉》以“居高声自远,非是藉秋风”赞颂蝉的高洁,李商隐的《蝉》以“本以高难饱,徒劳恨费声”抒发怀才不遇的悲愤,而骆宾王的《在狱咏蝉》则以“露重飞难进,风多响易沉”揭露政治黑暗,三首咏蝉诗并称“唐代咏蝉三绝”,共同构建了文人借蝉抒怀的传统。

四、历史回响:咏物诗的巅峰之作

《在狱咏蝉》之所以成为千古名篇,不仅在于其精湛的艺术技巧,更在于其深刻的思想内涵。骆宾王以蝉为媒介,将个人命运与时代悲剧紧密相连,使咏物诗超越了单纯的景物描写,成为抒发政治抱负与人生感慨的载体。

从艺术手法上看,此诗运用比兴、双关、用典等多种手法,将咏物与抒情融为一体。首联以蝉声起兴,引出囚徒之思;颔联借蝉翼与白头对比,抒发年华老去之悲;颈联以露重风多隐喻政治环境,物我合一;尾联直抒胸臆,点明主旨。全诗情感充沛,语言凝练,堪称咏物诗的巅峰之作。

从历史意义上看,《在狱咏蝉》是初唐政治生态的缩影。骆宾王的遭遇反映了武则天时代知识分子的困境——他们渴望建功立业,却因直言敢谏而遭迫害;他们坚守道德底线,却在权力斗争中成为牺牲品。这首诗不仅是个人的悲歌,更是一个时代的哀鸣。

南宋开禧北伐期间,名将毕再遇以智勇双全的军事才能屡建奇功,泗州之战、灵璧突围、六合保卫战等经典战役至今仍被传颂。然而,这位被后世誉为“南宋中期第一名将”的传奇人...

2026-01-15 蒸汽轰鸣下的国运转折:解码美国第一条铁路的时空密码1830年5月24日,巴尔的摩港的晨雾中,一列由英国"运动号"蒸汽机车改良而来的火车,载着450名乘客驶向21公里外的埃利科...

2026-01-15 冰火对决:游坦之与鸠摩智的武学博弈在金庸武侠世界《天龙八部》的江湖中,游坦之与鸠摩智皆是颇具特色的人物,他们各自拥有独特的武功和经历。若探讨游坦之能否打得过鸠摩智,需从内功根基、招式特性、战斗经...

2026-01-15 劳伦斯成名之作:文学星河中的璀璨明珠在英国文学的浩瀚星空中,D.H.劳伦斯宛如一颗独特而耀眼的星辰,以其大胆而深刻的创作风格,为文学世界注入了新的活力。而在他众多的作品中,那部具有里程碑意义的成名...

2026-01-15 从枷锁到自由:古代赎身制度的多维镜像在古代社会的权力网络中,"赎身"犹如一面棱镜,折射出不同阶层对人身自由的复杂博弈。从青楼女子的血泪账本到八旗奴仆的银钱交易,...

2026-01-15 宦官曹腾收养曹嵩:权力、宗法与家族延续的复杂交织在东汉末年的历史舞台上,宦官曹腾收养曹嵩这一事件,犹如一颗投入平静湖面的石子,激起层层涟漪,引发了后世无数的猜测与探讨。曹腾作为东汉时期权势滔天的宦官,其收养行...

2026-01-15 毛利氏石高之谜:120万石背后的历史真相与争议在战国日本的历史叙事中,毛利氏常被冠以“西国第一大势力”的称号,其代表人物毛利元就凭借“三矢之训”的智慧与“严岛神社奇袭”的军事天才,将家族从安艺国小豪族推上统...

2026-01-15 铁血丹心照佛窟:杨大眼造像背后的忠勇与信仰在河南洛阳龙门石窟的古阳洞北壁,一尊北魏时期的佛像静静伫立,其旁镌刻的《杨大眼造像记》以刚健雄浑的笔触,将一位武将的忠勇与信仰镌刻进千年石壁。这尊造像不仅是北魏...

2026-01-15 特洛伊木马:神话与现实的交织之谜在古希腊的传说中,特洛伊木马是希腊联军攻破特洛伊城的“神器”,这一故事被《荷马史诗》等经典文学作品传颂千年,成为隐蔽渗透战术的代名词。然而,当我们拨开神话的迷雾...

2026-01-15 拨开迷雾:原著朱七七身世真相大揭秘在武侠世界中,人物身世往往如迷雾般笼罩,引发无数读者的猜测与热议。古龙经典小说《武林外史》里的朱七七,其身世之谜更是成为众多武侠迷津津乐道的话题。尤其在影视剧改...

2026-01-15 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘