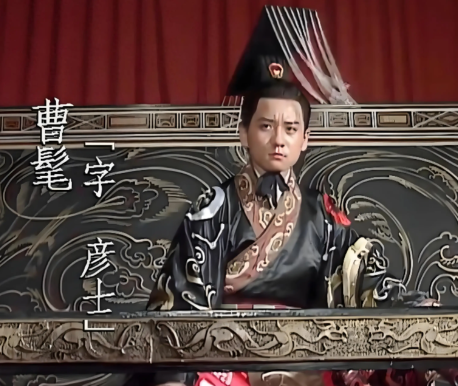

公元260年6月2日,洛阳街头,19岁的曹魏皇帝曹髦率数百宫人侍卫,高呼“司马昭之心,路人所知也”,以血肉之躯冲向司马昭的铁甲禁军。这场悲壮的反抗最终以曹髦被太子舍人成济刺杀而告终,其遗体仅以王礼下葬,成为中国历史上最具象征意义的“傀儡皇帝之死”。作为曹魏第四任皇帝,曹髦的抗争为何注定失败?这场权力博弈的深层逻辑,需从司马氏的权力根基、曹髦的行动策略与时代局限三重维度展开剖析。

一、司马氏的权力铁幕:从朝堂渗透到地方的全域控制

司马家族对曹魏政权的渗透始于司马懿的“高平陵之变”,至司马昭时期已形成“内外兼修”的绝对控制网络。

中枢层面:司马昭通过“三驾马车”掌控核心权力。其弟司马望任卫将军,统领禁军;亲信贾充为中护军,负责宫廷防务;心腹裴秀、王沈等占据尚书台要职,形成“文武双轨”的监控体系。曹髦即位时,朝堂九成官员已依附司马氏,连其试图拉拢的征东大将军司马望,实为司马家族旁支。

地方层面:司马昭通过“淮南三叛”彻底清除异己。255年毋丘俭、257年诸葛诞两次叛乱均被迅速镇压,扬州、荆州等战略要地完全纳入司马氏势力范围。曹髦曾试图借诸葛诞之乱削弱司马昭,命其“屯兵许昌”,但司马昭以“天子东巡”为名亲率26万大军平叛,反将兵权进一步集中。

舆论层面:司马昭通过“礼法包装”巩固合法性。258年他迫使曹髦封其为相国、晋公,加九锡,模仿曹操、曹丕篡汉的“标准流程”。同时,郭太后被完全控制,其发布的《贬曹髦为庶人诏》成为司马氏弑君后的舆论工具,将曹髦描绘为“悖逆不道”的暴君。

二、曹髦的抗争策略:理想主义者的致命误判

面对司马氏的铜墙铁壁,曹髦的反抗行动暴露出三大致命缺陷:

行动仓促,密谋泄露:260年5月,曹髦召集侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业密谋诛杀司马昭,但王沈、王业转头便向司马昭告密。这种“托非其人”的失误,源于曹髦对朝臣的误判——王沈虽以“文籍先生”著称,实为司马氏安插的眼线;王业则因家族利益早已倒向司马昭。

力量悬殊,以卵击石:曹髦讨伐时仅能调动“殿中宿卫及苍头官僮”数百人,而司马昭早已部署贾充率3000铁甲禁军埋伏。这种“三百老弱残兵”对抗“十倍于己的精锐”的差距,在《三国志·三少帝纪》中被明确记载:“帝自率殿中卫士、僮仆数百人鼓噪而出”。

缺乏外援,孤立无援:曹髦曾试图联络地方势力,如258年命镇东大将军司马望“抚军青、徐”,实为试探其忠诚度;260年讨伐前,他派人联络中护军王肃,但王肃已病逝。此时,扬州诸葛诞叛乱已被平定,蜀汉、东吴均无力支援,曹髦彻底陷入“孤军奋战”的绝境。

三、时代局限:皇权衰落与士族崛起的历史必然

曹髦的失败,本质上是皇权与士族权力结构转型的缩影。自东汉以来,门阀士族通过“经学传家”和“察举制”逐渐垄断政治资源,至曹魏时期已形成“上品无寒门,下品无士族”的格局。司马氏作为河内士族的代表,其崛起并非偶然:

经济基础:司马氏通过“屯田制”和“荫客制”积累大量土地与依附民,形成独立于国家财政的经济体系。据《晋书·食货志》记载,司马昭掌权时,其家族“田畴广辟,客货千计”,经济实力远超曹魏皇室。

军事垄断:司马氏通过“中护军”制度控制禁军,同时以“都督中外诸军事”头衔统领地方军队。曹髦讨伐时,司马昭能迅速调动“中护军贾充持钺,领千兵自迎”,而曹髦却连“调兵虎符”都无法获取。

文化认同:司马氏以“名教”为旗帜,强调“忠孝”伦理,将曹髦的反抗污名为“悖逆”。这种文化话语权的掌控,使得曹髦的“少康中兴”理想被贬为“狂妄之言”,连其创作的《潜龙诗》也被解读为“心怀不轨”的证据。

司马昭(211年—265年9月6日),字子上,河内郡温县(今河南省温县)人,作为三国时期曹魏权臣,他以卓越的政治谋略与军事才能,成为西晋王朝当之无愧的奠基人之一...

司马昭 2025-12-18 司马师:曹魏权臣,西晋奠基的沉默巨擘在三国乱世的风云中,司马懿家族宛如一颗逐渐崛起的新星,而司马师作为司马懿的长子、司马昭的同母兄,更是以其沉稳坚毅的性格和卓越的才能,在曹魏政权中扮演了至关重要的...

司马懿 司马昭 2025-12-17 智谋双绝的困局:钟会的人格裂变与姜维策反的深层逻辑公元264年正月,成都蜀宫中,镇西将军钟会手持伪造的郭太后遗诏,向十万魏军宣告讨伐司马昭。这场仓促发动的叛乱仅维持三天便土崩瓦解,钟会与姜维双双殒命。这场看似荒...

司马昭 2025-12-09 西晋皇位之争:司马攸与司马炎的资格博弈公元264年的洛阳城,晋王司马昭卧病榻前,一场关乎西晋政权走向的世子之争悄然展开。嫡长子司马炎与过继给伯父司马师的次子司马攸,这对同父同母的兄弟,因权力继承问题...

司马昭 司马师 2025-12-08 蜀汉末路:刘禅开城投降背后的无奈与必然公元263年,曹魏大将军司马昭派钟会和邓艾分兵攻蜀,在内有粮草、外有援兵的看似有利局势下,刘禅却选择开城投降,这一决策引发了后世诸多争议。深入剖析历史,会发现刘...

刘禅 司马昭 2025-12-08 王肃:三国经学巨擘与曹魏政坛的桥梁在三国时期波谲云诡的政治棋局中,王肃(195-256年)以经学宗师的身份,不仅在学术领域开宗立派,更以司徒王朗之子、司马昭岳父的双重身份,成为连接曹魏政权与司马...

司马昭 2025-11-28 曹髦未诱杀司马昭:权谋漩涡中的无奈与尊严抗争在三国那段风云变幻的历史长河中,曹髦宛如一颗流星,虽短暂却闪耀着独特的光芒。这位年轻的曹魏皇帝,身处司马家族权势滔天的黑暗深渊,以非凡的勇气和决绝的姿态,向命运...

司马昭 2025-11-17 血色末路:曹髦为何无法逆转曹魏覆灭的命运?公元260年6月2日,洛阳街头,19岁的曹魏皇帝曹髦率数百宫人侍卫,高呼“司马昭之心,路人所知也”,以血肉之躯冲向司马昭的铁甲禁军。这场悲壮的反抗最终以曹髦被太...

司马昭 2025-11-11 权谋棋局中的生死盟约 司马昭与贾充的共生关系解析公元260年洛阳街头,十九岁的魏帝曹髦率亲卫直扑司马昭府邸,却在南阙门被太子舍人成济一戈刺穿胸膛。这场震动朝野的弑君案背后,真正的主谋贾充不仅未受惩处,反被司马...

司马昭 2025-10-29 权力的共生:司马师与司马昭为何绕过“皇位独占”陷阱在中国历史上,权力更迭往往伴随着血雨腥风,兄弟阋墙、父子反目屡见不鲜。然而,三国末年的司马家族却呈现出罕见的“权力共生”现象——司马懿死后,长子司马师与次子司马...

司马懿 司马昭 2025-10-17 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘