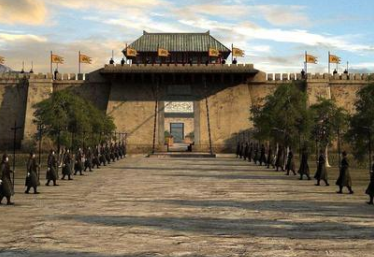

在每个古城中,由于人们的出入,都要建设城门。不知道没关系,历史资料小编告诉你。

在古装剧中,我们看到的城门一般都是朝向着里面开启的,这和我们现代的观念完全不一样,我们日常生活中的大门基本都是向外开的,这样的情况让我们不得不疑问:为什么古代城门要往里开呢?

往外开,敌人不是更不容易撞开吗?难道古人这点智慧都没有吗?其实不然,向里开的大门,正是古人智慧结晶的体现。

更好的保护士兵

古代的城门在平时必定是敞开的,如果敌人来犯,则需要守城的士兵以最快的速度关上城门。

如果城门向外开的话,关门的士兵则必须要离开城门和城墙的庇护,无遮无拦的暴露在敌人的弓箭火炮之下,跑到城外去把门拉回来。

这样一来,城门给不了士兵们庇护,他们就成为了敌人的活靶子,伤亡的概率极高,这就会导致守城的士兵们为了自己的生命安全而不愿去承担关门的责任,城门都没人去关,那守城成功岂不更是天方夜谭了么?

但如果城门是从里往外开,士兵一定是站在城门之后的,有了城门作掩护,士兵们不仅更加安全,并且关门的速度也能更快,这样一来也就免除了关城门士兵的恐惧,还能最大程度减少其他士兵的伤亡。

在这种关键时刻,一兵一卒都十分的重要,这甚至会成为扭转局势的一个关键点。

向里开的大门更容易防守

我们总是认为向里开的城门不好防守,实则不然,在守城战的时候,如果门是向外开的,在关门之后,由于敌人破门的方向是向外,守城的人根本使不上劲,除了祈祷门足够坚硬以外也做不了什么事。

要不然士兵们为了守门都在耗在向内拉城门的话,又有谁去阻挡其他地方的攻击呢?毕竟守城战也不是拔河比赛,不是哪方的力气大将城门破开就算数的。

而如果门是向里开的,则可以在关门之后,迅速用沙包、木桩、横栏等重物抵住城门,做好充足准备让攻城者的进攻难度变得更加巨大。

并且如果我们对城门门洞进行一些观察,就可以发现,古代门洞的设计都是以城门为界,向内的一边比较宽敞,向外的一边门洞较窄,那是因为城门的开关都是靠着一根名叫“户枢”的柱子进行转动。

相较于坚固的城门,户枢是一个脆弱的装置:它的作用就是保证城门的正常运作。而如果城门向外开,户枢则必然要被设计在门外,暴露于敌人眼下,敌人只需要攻击户枢,就可以让整个城门瘫痪,让自己的进攻变得如鱼得水。

而如果户枢设计在内,就可以更好的受力,能更好的保证整个城门的正常运作,将来犯之敌统统拒之门外。

同时,向外开的城门更容易被偷偷破坏,齐国攻打晋国的平阴之战中,齐国就采用了火攻战术,让人在守军不注意的时候偷偷将晋国首都临淄城的城门尽数烧尽,然后大摇大摆地进入晋国都城。从而可见:向里开的大门确实更容易防守啊。

影视剧误导了我们

我们对守城战的认知大都是从影视作品中看来的,在某些电视剧中,攻城的士兵在撞了很多次门后就能让城门打开,门锁报废,但其实在真正的守城战中,工程攻城者哪怕真的破门而入,也不一定是让门真正的打开,凭借蛮力只能在门上敲开一个豁口。

所以,城门向里开并不意味着更好撞开,影视剧的把门撞开的艺术加工只是为了让守城战更有戏剧张力。

向里开的大门更好保养

古代的城门在和平时期基本都是保持打开的状态,而如果城门向外开,就势必要遭受风吹雨淋,这样的后果是城门很容易就会腐烂,因为古时的城门大都是木质的,长期被淋湿就会让大门变得脆弱不堪。对于守城的一方来讲,这无疑是一个巨大的隐患。

但如果城门向里开,就可以被厚实的城墙包裹得严严实实,不再需要担心恶劣天气会对城门质量造成影响,大大减少了城门的磨损,提高了其使用寿命和安全系数。

体现中国的文化

中国作为一个礼仪之邦,各种文化传扬在建筑上也自然有所体现,城门向里开的设计就像是展开的双臂:海纳百川,有容乃大。如此设计自有迎接之意,能让人感到十分舒服。

古时我国常年与其他国家进行邦交,这种城门的设计很容易给使节带来宾至如归的感觉,从而体现国家的风度与长远的文化。在来访的使节眼里,如此亲切的设计自然是一个大大的加分项,他们也就更愿意和中国进行合作,从而促进双方的经济共同发展。

在泱泱华夏五千年的灿烂历史中,这般向里开的城门设计自然有其道理,小小一个城门包含的是我们先人的智慧结晶,每一项巧妙的设计和微小的改动背后,说不准就是一次血淋淋的教训。

近代以来,木质城门再也防不住铜枪铁炮,落后让我们有了百年的屈辱历史,城门这个设计也就逐渐的走下了历史的舞台。所幸,现在我们的民族又站起来了!

身处和平年代的我们自然是很难理解向里开的城门这种不同于今日的设计,因为我们的国家综合实力变得更强了,不再需要把全城人的安全寄托在一扇木门上了,生长在这样的国家,无疑是我们的幸运。

古人在历史上留下了他们的足迹,在走过古城门时,我们也不妨驻足感受一下岁月的痕迹,真正的历史是需要体会的,对于我们来讲,只需要用我们有限的目光去尽力了解,就是足够了。

在历史的叙事中,明朝火器往往面临两种极端的评价:一种将其捧为“世界第一”,认为若无满清入关,中国将率先开启热兵器时代;另一种则将其贬为“烧火棍”,认为其始终落后...

启 2026-01-30 胡椒堆里的帝国黄昏:权相元载的毁灭启示录在中唐的政治迷雾中,元载是一个无法被简单定义的幽灵。他出身寒微,却凭借精通道学与权谋之术,在短短十五年间从一名穷书生攀爬至帝国权力的巅峰;他曾是皇帝手中最锋利的...

启 2026-01-30 被误读的生存警报:马尔萨斯人口理论的历史功过与现代启示在人类思想的星空中,托马斯·罗伯特·马尔萨斯如同一位冷峻的守夜人,手持名为“人口论”的火炬,在18世纪的工业革命前夜发出了关于生存危机的第一声尖叫。这位英国经济...

启 2026-01-29 王叔和籍贯之谜:跨越千年的学术探寻在中国医学史上,王叔和是一位承前启后的关键人物。他整理的《伤寒论》与《金匮要略》奠定了中医辨证论治的基础,其《脉经》更开创了脉学体系,被后世尊为&quo...

启 2026-01-28 诺曼征服:英语语言蜕变的里程碑1066年,诺曼底公爵威廉率领军队跨越英吉利海峡,在黑斯廷斯战役中击败盎格鲁-撒克逊军队,开启了对英格兰长达三百余年的统治。这场被称为“诺曼征服”的历史事件,不...

启 2026-01-27 罗马帝国:地中海文明的永恒丰碑公元前8世纪,在意大利半岛台伯河畔的七座山丘上,罗马城邦悄然诞生。这个以农业和手工业为根基的城邦,在经历王政时代、共和时代后,于公元前3世纪开启对外扩张的征程。...

启 2026-01-23 十六载稳驭乾坤:解码汉景帝刘启的治世密码西汉第六位皇帝刘启(前188年—前141年)在位16年,这段看似短暂的统治期,实则是中国封建社会第一个盛世“文景之治”的巅峰阶段。他以稳健的政治智慧,在削藩、经...

刘启 启 2026-01-21 天启宫廷秘史:朱由校的宠妃群像与权力漩涡在明朝末年动荡的政局中,天启皇帝朱由校的宫廷生活犹如一幕充满戏剧张力的历史剧。这位以"木匠皇帝"闻名的君主,虽醉心于木工技艺...

朱由校是个怎样的皇帝 启 2026-01-20 萨伊:经济学史上的多面人物与思想传承者在经济学的发展长河中,有许多闪耀的名字,萨伊便是其中之一。他以独特的经济思想、丰富的人生经历,在经济学史上留下了浓墨重彩的一笔。早年经历:商业启蒙与思想碰撞萨伊...

启 2026-01-19 陈新甲事件:明末政治漩涡中的悲剧与启示在明末风雨飘摇的岁月里,陈新甲事件如同一颗投入历史深潭的巨石,激起了层层波澜,成为那个时代政治生态的缩影。这一事件不仅关乎陈新甲个人的命运沉浮,更深刻反映了明朝...

启 2026-01-15 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘