对商鞅三次试探秦孝公,为何最终选择霸道治国很感兴趣的小伙伴们,历史资料小编带来详细的文章供大家参考。

导语:秦国在战国之初仅为西部小国,却用不足百年时间,励精图治后一跃成为战国七雄之一,是什么力量使其能在短短的数十年便取的飞跃呢?秦国所倡导的“霸道”是从传统的帝道、王道中脱颖而出的,如何成为治国理论?

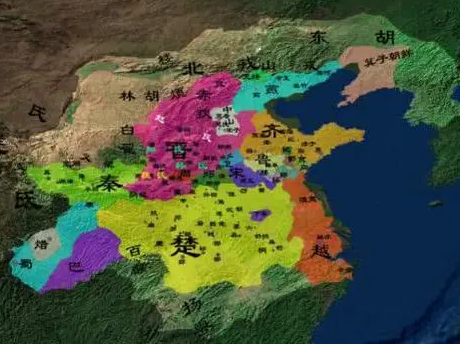

战国时代,诸侯争霸,历经多次兼并战争后,东周列国中极大一部分小国或被直接灭亡,或被兼并,纵有如鲁国、宋国之流仍在存续,但已属苟延残喘、强弩之末;天下的财力、物力、兵力均已如海纳百川般归流于后来所谓的“战国七雄”手中。令人惊异的是,战国七雄当中有个屌丝逆袭,那就是秦国;战国初期,秦国仅是华夏西部边陲一介小国,在其余六国之人的观念里,秦人只是衣不蔽体、茹毛饮血的形象,乃是与戎狄无异的野蛮之徒。

而华夏文明历经数千年的发展,其成果则是为山东六国所继承,所保留。然而就是这样一个看似不入流的国家,却在经过数十年的变革发展后,跻身战国七雄之列,并且最终横扫六合,睥睨天下,率土之滨乃尽入秦国之彀中,虎视何雄哉!那么,秦国所倚仗的发展方略和治国原则是怎样呢?

秦国强大于商鞅变法

谈到秦国的强盛,我们便不得不提起彪炳史册的“商鞅变法”;据司马迁《史记·商君列传》记载:“商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅。”意即商鞅乃是卫国的一名庶出公子,他首先在魏国为官,但久不受重用,听闻秦国国君秦孝公在天下寻访有才之士,这正也是怀才不遇的商鞅所要寻求的进身之阶,于是他西去秦国,依托国君宠臣景监求见秦孝公。

商鞅分别用帝道、王道、霸道三次试探秦孝公

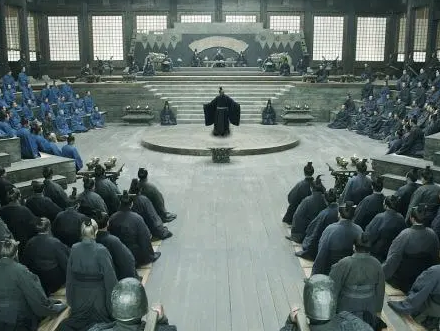

据《史记》载,商鞅多次拜见孝公;第一次拜会时,商鞅为秦孝公介绍了三皇五帝之中尧、舜的治国方法,乃是帝道;然而孝公听得了无兴趣,瞌睡连连;纵使商君说的口若悬河、唾沫横飞,秦国国君依然波澜不惊、不为所动。

不久,重臣景监又请求孝公召见商鞅,这一次商鞅又以三寸不烂之舌为孝公大肆推荐夏禹、商汤、周文武的国家治理的法门,是为“王道”;这一次秦孝公虽然不像首次会面时一般不礼貌,却也只是浅尝辄止,顾左右而言他;尽管商鞅将心中郁结的才华谋略说得绘声绘色、淋漓尽致,秦孝公依然是心中岿然不动;商鞅知道圣王所倡的“王道”也不是秦孝公心中所愿。

商鞅第三次会见秦孝公时,便以他所擅长的法术之学与之交流,将他总结的春秋五霸成功经验和盘托出;这一次,“霸道”的治国理政理论得到了秦孝公的认可和高度赞同;孝公听商鞅所言,情不自禁地“虚前席”;君上心中大悦,与商鞅探讨了几天几夜也不觉厌倦。

商鞅用法家霸道征服秦孝公

商鞅征服秦孝公所用“霸道”究竟指的是什么呢?首先,便是树立起国家“法制”尊严,并提出治理国家没有一成不变的办法,而因适时而变,兵无常势,法无常形;商鞅的诸多举措,首当其冲的便是为国民重立身份与变革社会关系。

从过往简单依靠血缘订立百姓身份的方式,转换为依靠地缘划分人际关系,也就是什伍连坐制,将相邻的十家编成一什,五家编成一伍。此后无论是征收赋税徭役,抑或是征集军队壮丁息由此出。而在什伍之中,但凡有一人有罪,其余各家各户均受其牵连,判为同罪。

严苛的法制,使得百姓只得服从国家的调遣而失去了从事自主生产的自由,整个国家如同一台缜密的机器一般,每一步都因循国家法律步骤而无出其右;国家机器的架构只是从建构主义的角度塑造其胚胎,而如何使得国家机器运转使用并且脱胎换骨,商鞅又将目光锁定在了对早已形成的固有社会阶层的破除上。

其次,商鞅首创军功爵制,但凡秦国境内居民,上至王公贵族,下至黎庶百姓均可获得进身途径,而打开这一途径的钥匙便是军功,也就是战场上的战绩;于是,如何飞黄腾达便不再是简单的依靠前辈先人的恩荫,而转化为一场勇敢者的游戏;只有在战场上横刀立马,斩敌当先的战士方能位列他人之上。

商鞅的做法,不仅将秦国的尚武之风和严肃骁勇的国家氛围塑造起来,更将秦国的军队逐渐磨练打造成了无往不胜的虎狼之师,成为了一统六国的决定性力量。

再次,商鞅将法治理念融入到国策当中,秦国的内政方针和对外策略,我们都能透视到其成功所赖的法治原则和基本理念,也正是在这般先进的创新的治国之策推动下,秦国的政治实践呈现出了一往无前的气势;如同一道锋芒毕露的剑刃,挥斥方遒,直指中原大地和茫茫荆楚,秦军剑芒到处,所向披靡。

此时,我们再回过头来看一看商鞅所言的“帝道”、“王道”和“霸道”三者的异同和效力。管仲所著《管子》有言:“无为者帝,为而无以为者王,为而不贵者霸”,这一言深刻揭示了三者的区别。

帝道不适合大争之世

“帝道”首先是春秋诸子中道家所追求的境界,那便是君主无所施为,而单纯以自身的涵养以及道德润泽生民,使得万物生灵归于同一正道,黎民百姓不必苟于自我私利,政通人和,苍生平等,民心归依。不得不说,“帝道”所呈现的国家状态极为理想,而正因为其存在鲜明的理想性而始终难以施为,并且在“帝道”所描绘的政治体系中,施政者的权力与地位是需要通过类似三皇五帝的“禅让”的经典模式达到平稳过渡。

例如“胡服骑射”的赵武灵王便自出为将,而让位于其子惠文王,燕王哙禅让让国于其国相等。然而“帝道”所追求的依然只是文明早期的政治模式,对民风淳朴自然的大环境无比依赖,这在战国这一讲求发展效率的喋血时代是难以有所成就的。

王道反对武力,不适合争霸时代

“王道”则是肇始于周朝之初,周公所建立的宗法制,从历史角度上看,“王道”是这一时期的正道,七雄之中的其余六国便是遵循这一方向,虽然多有发展或变迁,但均恪守游戏规则,不敢越雷池一步;究其原因,便是早已形成的国内等级结构和周朝的政治大环境。君主的权力处在贵族的制约下,专注于国内政局而少有对外方略,重视传统的土地生产模式。

“王道”在思想上就是孔孟所倡导的“仁政”和“德治”,尤其以孟子为代表,他说:“以力服人者,非心服也,力不赡也;以德服人者,心悦而诚服也”,言下之意乃是孟子反对武力称霸;然而在“窃钩者诸,窃国者诸侯”的时代,礼崩乐坏,生灵涂炭的战国,行王道,称礼仪往往成为了弱势的一方,正如孟子自己也说:“以力假仁者霸,霸必有大国。”

于是,严苛而又高效“霸道”便成为了秦国赖以生存和发展的法宝,这其中体现的也是在纷乱的时代,通用法则和权力体系的新阐释;文明的传统在分裂之时很难起到有力的聚合作用,反之只有无坚不摧的力量方能掌握时代话语权,才能使得天下归一。

综述

笔者认为,在历史的长河之中,一个国家的富强发展,除了凭靠其本身的施策方略外,还需要对时代大环境加以分析和思索;盛世、治世时施以德政,体察民情;乱世时凝聚国力,生存保种;历数过往的诸多朝代,本应为太平之世却多亡于难以体察民意,上下分离;如秦帝国灭亡于横征暴敛,东汉分裂于骄奢淫逸,盛唐衰落于难顾地方。

而本为纷乱之时,君主又不知励精图治,扬鞭奋进者亦有之;如后唐毁于优伶戏子,南唐毁于声色犬马,北宋灭于不思武力;无论处于哪一个时代,国家都应该有适时而变的政策原则,一旦脱离了这一物质的基本条件,便会被无情地斩于马下。

参考文献《史记》、《左氏春秋传》、《商君书》、《管子》、《孟子》等

在浩瀚的秦国历史长河中,秦孝公与秦穆公作为两位具有重要影响力的君主,他们的名字常常被后人提及。尽管他们生活在不同的时代,但两者之间存在着紧密的世系联系,共同书写...

秦穆公 秦孝公 2026-01-28 秦朝军功等级制度:破旧立新的社会变革引擎秦朝作为中国历史上第一个大一统王朝,其强大的军事力量与高效的政治制度密不可分。其中,军功等级制度作为商鞅变法的核心内容,不仅重塑了秦国的军事体系,更深刻改变了社...

商鞅 2026-01-12 秦孝公“孝”字谥号:德治与功业的双重礼赞在中国古代帝王谥号体系中,“孝”字承载着超越血缘孝亲的深层意涵。战国时期秦国第二十五位国君嬴渠梁(公元前381—前338年)以“秦孝公”之名载入史册,其谥号不仅...

秦孝公 2025-12-29 晁错:西汉削藩的改革先驱与悲情英雄晁错(前200年—前154年),颍川郡(今河南禹州)人,是西汉初期杰出的政治家、文学家与改革家。他自幼师从法家学者张恢,深谙申不害、商鞅的刑名之术,这种强调法律...

商鞅 2025-12-24 秦惠文王嬴驷:战国风云中的破局者与奠基人公元前356年,栎阳王宫中传来婴啼,嬴驷的诞生为秦国开启了一个新的时代。这位秦孝公之子、战国时期首位称王的秦国君主,以铁血手腕与政治智慧,在商鞅变法的废墟上重构...

商鞅 秦孝公 2025-12-23 铁腕变法:商鞅——先秦法家的革新旗手在战国烽烟四起的时代,商鞅以雷霆手段推动秦国变法,将一个偏居西陲的弱国锻造成统一六国的战争机器。这位出身卫国公族的改革家,用二十余年时间践行法家思想,其变革之彻...

商鞅 2025-12-23 从试探到抉择:商鞅选择霸道治国的深层逻辑公元前361年,21岁的秦孝公嬴渠梁即位时,秦国正深陷“诸侯卑秦”的困境。这个西陲弱国不仅被魏国夺取河西之地,更在诸侯会盟中被排除在外。商鞅带着“变法图强”的抱...

商鞅 秦孝公 2025-12-10 功过两重天:商鞅与秦国两代君主的权力博弈公元前361年,21岁的秦孝公嬴渠梁面对的是"诸侯卑秦"的困局:河西之地被魏国占据,秦国在诸侯会盟中被排除在外,国力衰微至极...

商鞅 秦孝公 2025-12-10 李悝与商鞅:变法双璧,为何商鞅独耀千古?在战国时期的历史长河中,李悝与商鞅宛如两颗璀璨的星辰,以各自独特的变法光芒,照亮了国家走向富强的道路。李悝在魏国率先拉开变法大幕,商鞅则在秦国续写变法传奇。二者...

商鞅 2025-12-04 商鞅之死:变法强秦背后的权力博弈与制度惯性公元前338年,咸阳城头飘着初冬的寒意,商鞅被车裂于市,九族尽诛。这位用二十年时间将秦国从西北边陲弱国推向战国霸主之位的改革者,最终倒在了自己亲手铸造的法治利刃...

商鞅 2025-11-07 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘