在历史长河中,范文虎是一个充满争议的人物。他先仕南宋,后降元朝,官运亨通却屡遭诟病;其墓葬的发现与保护,更因人物身份的复杂性,在学术界与公众认知中引发持续争议。这场争议的核心,既源于对范文虎历史评价的分歧,也折射出对历史文化遗产保护理念的碰撞。

一、人物争议:历史评价的撕裂

范文虎的争议始于其政治选择。他原为南宋殿前副指挥使,却在元军兵临城下时献安庆城投降,后受封元朝两浙大都督,参与攻陷南宋都城临安。这一“变节”行为在传统史观中被视为“贰臣”之耻,其军事才能亦因屡战屡败而备受质疑。例如,1270年他率军救援襄樊,却因怯懦逃遁导致城池失守;1281年征日本时,他弃十万士卒于台风肆虐的海域,仅身逃回,更被《元史》评价为“无谋之将”。

然而,范文虎的生平也存在另一面。他虽官至元朝尚书右丞、平章政事,但史载其“位高权重却无建树”,更多被视为政治投机者。这种矛盾性使其形象在历史评价中呈现两极分化:一方面,他被视为南宋灭亡的“催化剂”;另一方面,其墓葬出土的文物却成为研究元代工艺与葬制的珍贵资料。

二、墓葬争议:身份认知的错位

范文虎墓的争议直接源于其身份的复杂性。目前已知两处与范文虎相关的墓葬:

安庆棋盘山元墓:1956年发掘,墓主为元朝尚书右丞范文虎及其妻陈氏。墓中出土玉带、玉印、金冠等60余件文物,其形制与随葬品代表元代官僚地主阶级葬制。然而,墓志铭明确记载的“枢密院事提调诸卫屯田通惠河道漕运事范文虎”,与南宋降将范文虎的历史身份高度重合,形成“历史罪人”与“元代高官”的认知冲突。

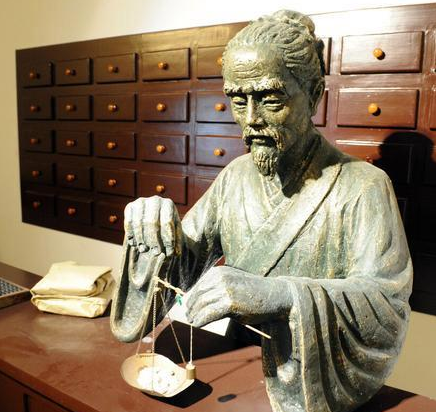

宁波集士港清墓:2008年文物普查中重新发现,墓碑刻“清狂生范君墓”,落款为清末进士高振霄。此墓被证实为宁波名医范文虎之墓,其医术高超却性格狂傲,曾因反抗取缔中医的考试而闻名。两处墓葬的并存,进一步加剧了公众对“范文虎”身份的混淆。

三、学术争议:历史真实与叙事建构

学术界对范文虎墓的争议,本质是对历史真实性的追问。安庆墓的发掘虽提供元代葬制的实物证据,但其墓主身份仍存疑点:

时间线矛盾:若按《元史》记载,范文虎降元后官职晋升与墓志铭时间吻合,但其征日本失败后的仕途复起缺乏合理解释。

道德评价困境:传统史观强调“忠君”伦理,而范文虎的投降行为使其难以被正面评价。然而,现代史学更注重多元视角,其墓葬文物的研究价值与历史人物评价逐渐分离。

宁波墓的争议则聚焦于文化符号的建构。范文虎作为中医抗争的象征,其墓碑题字“清狂生”被解读为对腐败当局的不满,而墓联“白云深处堪容我,黑劫来时任他”更体现其玩世不恭的性格。这种文化符号的塑造,与安庆墓的“高官形象”形成鲜明对比,凸显历史叙事的主观性。

四、保护争议:文化遗产的价值重构

范文虎墓的保护争议,反映了文化遗产认知的转变。安庆墓出土文物被纳入安徽博物院《安徽文明史陈列》,其玉器、金银器成为元代工艺的代表;而宁波墓因范文虎在中医界的地位,被列为海曙区文物保护单位。这种差异化保护策略,实则是对历史人物多重价值的重新审视:

物质价值:安庆墓的文物为研究元代葬制、工艺提供实证;

精神价值:宁波墓承载中医抗争史,成为地方文化记忆的载体;

伦理价值:两处墓葬共同引发对“历史罪人”文化遗产保护边界的讨论。

五、争议背后的历史启示

范文虎墓的争议,本质是历史评价标准与文化遗产保护理念的碰撞。它提醒我们:

历史人物评价需多元视角:范文虎的“贰臣”身份与元代高官形象并存,说明单一道德标准难以概括复杂历史;

文化遗产保护应超越伦理:安庆墓的文物价值与宁波墓的文化符号意义,均需在保护中予以尊重;

公众认知需科学引导:通过学术研究厘清历史真相,避免因身份混淆削弱文化遗产的严肃性。

在唐代诗歌的璀璨星河中,刘皂虽非最耀眼的星辰,却以独特的创作风格与深沉的情感表达,在中晚唐诗坛刻下属于自己的印记。这位身世成谜的诗人,通过《渡桑干》《长门怨三首...

2026-01-13 权谋漩涡中的背叛与覆灭:张松之死的深层剖析东汉末年,益州牧刘璋治下的别驾张松,本可凭借其才智在乱世中谋得一方安稳,却因一场精心策划的背叛,最终落得身首异处的悲惨结局。其死因不仅关乎个人命运,更折射出乱世...

2026-01-13 诗韵交织:韩翃与戎昱的诗意对话在唐代诗歌的璀璨星河中,韩翃与戎昱虽并非声名最为显赫的巨星,但他们的诗作同样散发着独特的魅力,在历史的长河中留下了属于自己的印记。尽管目前并没有确凿的史料记载韩...

2026-01-13 探寻亚历山大帝国的都城:历史长河中的辉煌坐标在人类历史的长河中,亚历山大帝国宛如一颗璀璨的流星,划过欧亚非大陆的天空,留下了浓墨重彩的一笔。这个由亚历山大大帝一手缔造的庞大帝国,以其广袤的疆域、多元的文化...

2026-01-13 笔走千峰立骨魂:解码北方山水画的雄浑密码中国山水画自魏晋萌芽、隋唐成熟,至五代北宋形成南北分宗格局,其中北方山水画派以荆浩、关仝、李成、范宽等人为代表,构建起一套以“雄浑刚健”为核心的美学体系。其风格...

2026-01-13 古人真的很“古”吗?——穿越时空的文明对话当现代人用“人心不古”感叹世风日下时,或许很少有人真正思考过:古人究竟有多“古”?这个看似简单的问题,实则牵涉到人类文明演进的深层逻辑。从原始部落到青铜时代,从...

2026-01-13 笔墨绘山河:南宋山水四大家的艺术传奇在中国绘画史上,南宋时期的山水画以其独特的艺术风格和审美意趣独树一帜,而“南宋山水四大家”——李唐、刘松年、马远、夏圭,更是这一时期绘画艺术的杰出代表,他们的作...

2026-01-13 武成王:跨越历史与神话的武将至高荣誉在中国历史与神话的交织中,“武成王”这一称号承载着丰富的文化内涵与历史记忆。它既是一个具体的官职,也是武将群体中至高荣誉的象征,在不同时代背景下展现出独特的意义...

2026-01-13 玫瑰血色:英国红白玫瑰战争爆发的深层动因1455年至1485年间,英国兰开斯特家族与约克家族为争夺王位展开长达三十年的血腥内战,这场被称为“红白玫瑰战争”的冲突不仅改写了英国政治版图,更深刻影响了欧洲...

2026-01-13 玫瑰与权杖:路德维希四世与爱丽丝公主的联姻传奇在19世纪欧洲的王室版图上,黑森大公路德维希四世与英国爱丽丝公主的婚姻如同一场精心策划的政治棋局,既承载着家族荣耀的延续,也暗涌着个人命运的波澜。这场联姻不仅重...

2026-01-13 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘