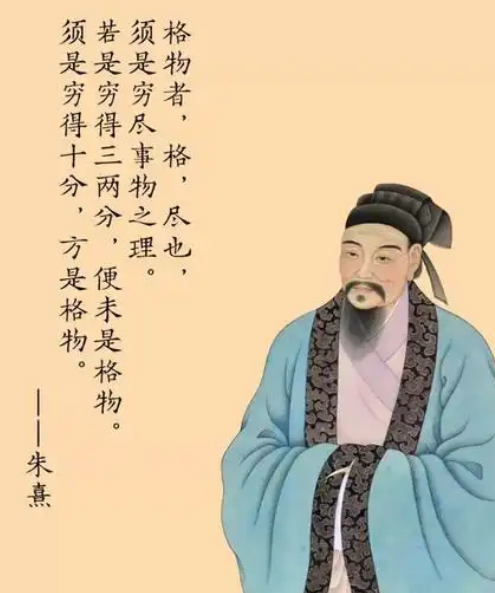

在南宋绍兴年间的武夷山书院,朱熹将"存天理,灭人欲"的训诫刻入石碑时,或许未曾料到这套哲学体系将在八百年间成为笼罩中华文明的精神铁幕。作为宋明理学的集大成者,程朱理学在重构儒家伦理体系的同时,也以"天理"为名编织出一张束缚人性、压抑创新、固化阶层的巨网,其历史影响至今仍在文化血脉中隐隐作痛。

一、道德枷锁:人性与欲望的绞杀机制

程朱理学将"天理"异化为统治工具的实践,在明清两代达到登峰造极的程度。朱熹将"饮食,天理也;山珍海味,人欲也"的极端论断,演变为官方意识形态对民间生活的全面规训。这种"以理杀人"的残酷性,在清代戴震的抨击中显露无遗:"人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?"

其道德禁锢呈现三重维度:

女性绞杀:程颐"饿死事小,失节事大"的论断,使明清两代出现280万座贞节牌坊,无数女性因丈夫早逝被迫殉葬或守寡终身。

欲望压制:将饮食男女等基本需求斥为"人欲",导致《金瓶梅》等世俗文学长期被列为禁书,市民文化发展严重滞后。

思维禁锢:将"格物致知"扭曲为对道德教条的机械背诵,李时珍《本草纲目》因"格竹七年"式的实证研究被斥为"玩物丧志"。

这种道德高压催生出畸形的社会人格。王阳明弟子王艮曾痛心疾首:"举世皆伪君子,唯我独真小人",揭示出理学培养的"伪善者"群体——他们白天高唱"克己复礼",夜晚却贪腐无度,形成中国历史上特有的"道学人格分裂症候群"。

二、思想癌变:创新基因的集体湮灭

程朱理学构建的"理气二元论"世界观,将中国思想史拖入形而上的泥潭。朱熹宣称"理在气先"的唯心主义,直接否定了王安石"天变不足畏"的变革精神,使中国在科学革命前夜错失历史机遇。这种思想癌变在明清之际集中爆发:

科技窒息:李约瑟难题的根源在此显露——当欧洲学者用实验法验证"地圆说"时,中国学者仍在争论"太极生两仪"的哲学命题。徐光启翻译《几何原本》遭士大夫围攻,被斥为"奇技淫巧"。

制度僵化:黄宗羲在《明夷待访录》中痛陈:"后世之法,藏天下于筐箧者也",理学维护的君主专制制度使中国陷入"超稳定结构"陷阱。张居正改革因触动官僚集团利益而失败,印证了戴震"后儒以理杀人"的预言。

文化萎缩:八股取士制度将《四书章句集注》奉为圭臬,使科举考场沦为"代圣贤立言"的文字游戏。顾炎武在《日知录》中记载:"举天下之才尽纳于模子之中",导致中国文人集体丧失独立思考能力。

这种思想禁锢的恶果在近代史中持续发酵。1840年鸦片战争时,清军仍在使用《武经七书》中的冷兵器战术,而英军已装备线膛枪与蒸汽战舰。这种代际差距,本质上是程朱理学"重道轻器"思想导致的科技断层。

三、阶层固化:社会流动的终极枷锁

程朱理学与科举制度的媾和,创造出"以理固阶"的畸形社会结构。朱熹将"三纲五常"纳入科举考试大纲,使寒门子弟必须背诵"君为臣纲"等教条才能获得晋升通道。这种制度设计形成三重固化效应:

教育垄断:白鹿洞书院等理学重镇成为官僚预备学校,平民子弟因无力承担"束修"费用被排斥在外。黄宗羲记载:"一县之学,非缙绅之子弟不得入",印证了教育资源的阶层垄断。

职业禁锢:将"士农工商"列为永恒等级,沈万三式的商业天才被斥为"逐利小人"。这种观念导致明清两代商品经济始终无法突破封建庄园经济框架,与同时期威尼斯商人形成鲜明对比。

思想代际传递:通过家训、族规将理学教条植入基层社会。徽州《歙县志》记载,当地士绅将"忠孝节义"刻入宗祠楹联,使"存天理,灭人欲"成为代际传递的精神病毒。

这种阶层固化在太平天国运动中遭遇致命冲击。洪秀全以"斩龙留凤"的极端手段摧毁理学祠堂,本质上是对千年阶层固化的暴力清算。而其失败又证明,当社会矛盾积累到临界点时,任何思想体系都将面临崩解危机。

四、历史镜像:传统与现代的永恒博弈

站在21世纪的十字路口回望,程朱理学的历史遗产呈现出吊诡的双重性:它既塑造了中国人"修身齐家"的道德基因,也埋下了"重义轻利"的文化病灶;既孕育了文天祥"留取丹心照汗青"的精神丰碑,也催生了东林党人"清谈误国"的政治悲剧。这种复杂性在当代社会持续发酵:

文化基因:当代"内卷"现象背后,仍能看到理学"克己复礼"的影子。职场中的"996福报论",本质上是将"存天理"异化为对资本的绝对服从。

教育困境:中小学课本中"程门立雪"的故事仍在传递"尊师重道"价值观,但教育评价体系却将学生逼入"分数至上"的囚笼,形成新的"理学困境"。

性别议题:从"贞节牌坊"到"女德班",理学遗毒以现代包装持续存在。某"国学夏令营"要求女生"笑不露齿",正是千年性别压迫的当代变种。

这种历史博弈的终极启示在于:任何思想体系都需接受现代性检验。当戴震发出"以理杀人"的控诉时,当鲁迅批判"吃人礼教"时,当李泽厚提出"告别革命"时,本质上都是对程朱理学进行的历史性清算。这种清算不是全盘否定,而是如冯友兰所言"抽象继承"——剥离其思想糟粕,保留"为天地立心"的担当精神。

在全球化与人工智能重构世界的今天,程朱理学的历史镜鉴愈发清晰。当我们批判"存天理,灭人欲"的极端性时,更需警惕其变种在当代社会的隐性复活。这种批判不是否定传统,而是为了实现王夫之"六经责我开生面"的文化自觉——让传统思想资源在创造性转化中,真正成为滋养现代文明的活水而非桎梏。这种转化过程,或许正是破解"李约瑟难题"的文化密钥。

在中国历史长河中,"成康之治"作为第一个被明确记载的太平盛世,其时间跨度与历史意义始终是研究西周政治制度的关键坐标。这一时期...

2026-01-16 公孙瓒杀刘虞:一场自毁长城的悲剧东汉末年,天下大乱,诸侯割据,战火纷飞。在这片动荡的土地上,公孙瓒与刘虞,两位在幽州地区举足轻重的人物,因理念与权力的冲突,最终走向了不可调和的对立。公孙瓒杀害...

2026-01-16 杨师厚:历史迷雾中的“误认先祖”在探寻杨家将这一传奇军事家族的起源时,一个名字常常被提及——杨师厚。不少人因杨家将故事中的某些情节或民间传说,误以为杨师厚是杨家将的先祖。然而,当我们拨开历史的...

2026-01-16 王尔德:文学星空中那颗璀璨的唯美星辰在19世纪末至20世纪初的英国文学天空中,奥斯卡·王尔德无疑是一颗耀眼且独特的星辰。他以其独特的文学风格、深刻的艺术观念和丰富多样的创作,在文学史上占据了不可替...

2026-01-16 制度之殇:北洋水师覆灭的深层密码1894年甲午海战的硝烟早已散尽,但北洋水师全军覆没的惨痛记忆,至今仍如一记重锤叩击着民族记忆。这支曾被西方媒体誉为“亚洲第一舰队”的近代化海军,在短短数小时内...

2026-01-16 巾帼豪情映青史,迟昭平志耀千秋在历史的长河中,无数英雄豪杰如璀璨星辰般闪耀,他们或以文韬武略定国安邦,或以忠肝义胆感天动地。而在西汉末年那风云变幻、战火纷飞的岁月里,迟昭平这位杰出的女性,以...

2026-01-16 秦宪公:秦国崛起的关键奠基者在风云变幻的春秋时期,秦国涌现出众多杰出的君主,秦宪公便是其中一位对秦国发展有着深远影响的关键人物。他以卓越的领导才能和战略眼光,为秦国的崛起奠定了坚实基础。少...

2026-01-16 宣姜姓氏之谜:揭开春秋美人的身份密码在风云变幻的春秋时期,有一位女子以绝世容颜和跌宕起伏的人生,成为后世热议的焦点,她便是宣姜。然而,关于她的姓氏,却隐藏着一段鲜为人知的历史密码。宣姜姓氏溯源:姜...

2026-01-16 晋朝:昙花一现的盛世幻影与历史困局在浩如烟海的中国历史长河中,晋朝宛如一颗独特的星辰,其光芒虽不耀眼,却承载着复杂而多元的历史信息。关于晋朝是否有盛世,这一话题犹如投入历史湖面的石子,激起层层涟...

2026-01-16 马燧:从救世名将到“坑惨大唐”的争议人物在唐朝中期的历史长河中,马燧宛如一颗耀眼却又充满争议的星辰。他一生征战无数,战功赫赫,本应是挽救大唐于危难的英雄,却因一次重大失误,让自己背负骂名,甚至被认为“...

2026-01-16 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘