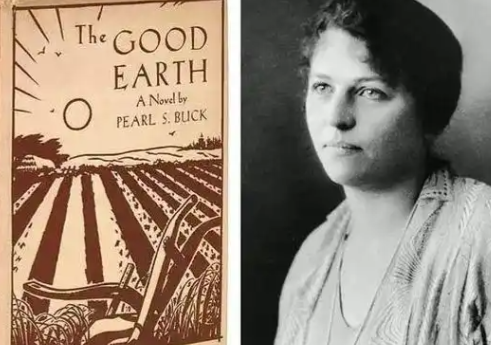

赛珍珠的《大地》自1931年问世以来,便以独特的视角和深刻的笔触,成为世界文学史上一座跨越语言与文化的丰碑。这部作品虽以英语创作,却深深植根于中国乡土,其内核与表达方式均与中国文化血脉相连,堪称一部“用英语书写的中文史诗”。

创作根基:中文母语与文化浸润的双重烙印

赛珍珠的中文造诣源于其独特的成长经历。她出生仅四个月便随传教士父母来到中国,在镇江度过了童年与青年时期,将这座江南小城视为“中国故乡”。她从小学习中文,与保姆、邻居用方言交流,甚至在镇江女子师范学校教授英文时,中文已成为她的“第一语言”。这种语言环境的浸润,使她对中国文化的理解超越了表面观察,深入到民间习俗、家族伦理与土地信仰的肌理。例如,她在《大地》中精准还原了中国农民对“延续香火”的执念,将“the only son”译为“独生子”,并补充“你下面没有续他这股香火的人了”,这种贴合百姓用词的翻译策略,正是她对中国家庭观念深刻理解的体现。

叙事内核:中国土地情结与农民生存哲学的英文转译

《大地》以20世纪初中国北方农村为背景,通过王龙一家三代与土地的生死纠缠,展现了中国农民对土地的宗教般虔诚。赛珍珠将这种情结转化为英文叙事时,并未依赖异域想象,而是以“在场者”的视角还原真实。她描写王龙在饥荒中宁可南下乞讨也不卖地,坚信“只要有田地在就还会有希望”;当洪水切断他与土地的联系时,他开始迷恋妓女的小脚,象征着精神根基的崩塌。这些情节背后,是她对中国农民“靠天吃饭”的生存哲学、对土地“生养死葬”的终极依赖的深刻洞察。正如她所言:“土地是永远不会背叛你的,只要你在土地上付出汗水,它就会回报你粮食。”这种对土地的朴素信仰,通过英文叙事传递到西方世界,消解了当时西方对中国“神秘落后”的刻板印象。

文学风格:中西文化杂合的文本实验

《大地》的文本风格是赛珍珠进行的中西文化杂合实验。她融合了《圣经》的简洁流畅与中国古典小说的叙事传统:一方面,受钦定本《圣经》影响,文中大量使用“and”连接短句,营造出古朴苍劲的节奏;另一方面,她借鉴中国说书人的叙事模式,以白描手法刻画人物,如阿兰宰杀公牛、阻止抢粮等场景,通过王龙的心理活动与言语行为,勾勒出中国农村妇女吃苦耐劳、默默付出的群体形象。这种杂合并非生硬拼贴,而是赛珍珠对中国文学“简单风格”的自然吸收——她曾坦言,在阅读中国小说过程中“无形中就接受了这种风格”。

文化回响:从“被误解”到“被重构”的跨文化对话

《大地》的出版曾引发中美两国的激烈争议。在中国,鲁迅等作家批评其“杜撰个别现象”,认为未触及社会实质;在西方,部分学者指责她“美化中国农民的愚昧”。然而,历史最终证明了这部作品的超前性。1932年,《大地》获普利策小说奖,1938年赛珍珠成为首位因“对中国农民生活的丰富而真实的史诗般描述”获诺贝尔文学奖的美国作家。更深远的影响在于,它为西方世界提供了观察中国的“新望远镜”:大萧条时期的美国人从王龙身上看到自己的影子,理解了中国农民在土地上的挣扎与希望;而当代中国读者重读《大地》,则能通过“反观自身的显微镜”,审视传统农耕文明中的坚韧与局限。

在金庸武侠小说《倚天屠龙记》构建的江湖世界里,宋远桥与张无忌的关系错综复杂,宋远桥对张无忌的态度也并非简单的好坏所能定义,而是受到多种因素交织影响。初逢时的温情...

2026-01-13 古代大学士:皇权幕僚的千年嬗变在古代中国的政治版图中,"大学士"是一个承载着权力与智慧双重象征的特殊官职。从唐代初创到明清鼎盛,这一职位的演变轨迹折射出皇...

2026-01-13 曹组诗词:北宋词坛的别样风景在北宋词坛的璀璨星河中,曹组或许并非最耀眼的那颗,但他的作品却以独特的风格和魅力,为那个时代增添了一抹别样的色彩。曹组,字元宠,阳翟(今河南禹州)人,虽生卒年不...

2026-01-13 红颜未老恩先断:北齐权臣高澄盛宠王昭仪的悲剧人生在北齐权力更迭的腥风血雨中,高澄的盛宠王昭仪如流星划过夜空,短暂绽放后湮没于历史尘埃。这位出身太原王氏的贵女,曾以美貌与家族背景赢得权臣青睐,却在政治漩涡中沦为...

2026-01-13 刺杀阿基米德的士兵:一剑之下的历史回响与命运迷雾公元前212年,罗马军团攻破叙拉古城,一位士兵的剑锋刺穿了阿基米德的胸膛。这位用杠杆撬动地球的数学之神,在生命的最后时刻只留下一句“别碰我的圆!”的悲叹。这场意...

2026-01-13 铁血政策:19世纪中叶德意志统一的铁血征程19世纪中叶的欧洲,德意志邦联如同一盘散沙,39个邦国各自为政,分裂状态严重阻碍了资本主义经济的发展。正是在这样的历史背景下,普鲁士首相俾斯麦提出了“铁血政策”...

2026-01-13 “一甲不还”背后:李敬玄青海之败的历史审视在唐朝波澜壮阔的历史长河中,诸多战役与人物命运交织,共同谱写着那个时代的兴衰荣辱。其中,李敬玄在青海之战中的惨败,“一甲不还”的结局,成为历史中一个令人深思的片...

2026-01-13 隋末烽火:农民起义领袖群像与时代悲歌隋朝末年,隋炀帝的暴政如同一座沉重的大山,压得百姓喘不过气来。繁重的徭役、兵役,让无数家庭支离破碎;苛刻的赋税,让百姓的生计陷入绝境。在这样的黑暗统治下,农民起...

2026-01-13 贺知章:从状元郎到三品高官的仕途传奇在中国唐代璀璨的文坛与政坛上,贺知章宛如一颗耀眼的星辰,以其卓越的诗才、豪放的性格和显赫的仕途成就,留下了浓墨重彩的一笔。而探究他的官职大小,不仅能让我们了解其...

2026-01-13 北宋医坛的巾帼传奇:张小娘子的医学人生在中国古代医学史上,男性医者占据主流地位,但仍有少数女性凭借卓越医术突破性别桎梏,成为医学领域的璀璨星辰。北宋嘉祐年间的张小娘子,便是这样一位以外科绝技闻名于世...

2026-01-13 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘