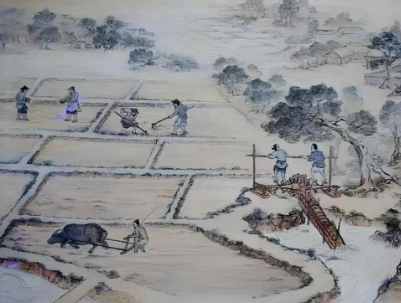

屯田制作为中国古代一项重要的土地开发与经济管理制度,其核心在于通过国家组织军民垦殖荒地,实现粮食自给与边疆稳定的双重目标。这一制度虽在后世被曹魏政权系统化并推向高峰,但其历史源头可追溯至西汉时期。从汉文帝的移民实边到汉武帝的西域屯田,屯田制的雏形在汉代边疆治理中逐渐显现,为后世制度化发展奠定了基础。

一、西汉屯田的起源:边疆防御与经济开发的双重需求

屯田制的起源与汉代边疆治理的实践密切相关。西汉初期,匈奴频繁侵扰北方边境,汉朝面临“守边”与“养兵”的双重困境。晁错在《言兵事疏》中提出“徙民实边”策略,主张将内地农民迁移至边疆,以家庭为单位屯垦自给,同时承担戍边任务。这一思想被汉文帝采纳,成为屯田制的早期实践。

汉武帝时期,屯田规模进一步扩大。元狩四年(公元前119年),卫青、霍去病大破匈奴后,汉朝在河西走廊、轮台、渠犁等地设立屯田校尉,派遣戍卒数万人垦殖。这些屯田点不仅为军队提供粮草,还通过水利灌溉、道路修建等工程,将荒漠变为粮仓。例如,赵充国在平定西羌叛乱时,提出“因田致谷”的屯田策略,以一万余名军士开垦两千余顷土地,既节省军费开支,又增强了边防实力。

二、屯田制的制度化:从军事行动到国家政策

西汉屯田虽未形成完整制度,但已具备军屯与民屯的双重形态:

军屯:以士兵为主体,实行“且耕且守”的军事化生产。士兵按营编制屯田,每营约60人,收获粮食按比例上缴国家。这种模式在河西走廊、西域等地广泛推行,成为汉代边防体系的重要组成部分。

民屯:以招募或强制迁移的农民为主体,由国家提供土地、耕牛和农具,农民按军事编制组织生产。例如,汉文帝曾以罪犯、奴婢和招募的农民戍边屯田,汉武帝则通过“募民屯田”补充边疆劳动力。

屯田制的实施,使汉代边疆从“军事前线”转变为“经济产区”。据《汉书·西域传》记载,西域屯田区“一岁收谷数十万斛”,不仅满足了军队需求,还通过粮食贸易促进了中原与西域的经济交流。

三、屯田制的传承与演变:从西汉到曹魏的制度跨越

西汉屯田的实践为后世提供了重要借鉴。东汉末年,曹操在统一北方过程中,系统化发展了屯田制。建安元年(196年),曹操采纳枣祗、韩浩的建议,在许昌招募流民屯田,当年收获谷物百万斛。此后,屯田制推广至各州郡,形成民屯与军屯并行的完整体系:

民屯:由典农官管理,屯田民免服兵役和徭役,收获按比例分成(使用官牛者官六民四,使用私牛者官民对分)。

军屯:以士兵为主体,每营60人,一边戍守一边屯田,粮食直接供应军队。

曹魏屯田制的成功,使屯田从西汉的边疆实践转变为全国性的经济政策。然而,其制度化基础仍源于汉代屯田的探索。例如,曹操对屯田民的军事化编制、国家对土地和农具的统一调配,均是对汉代经验的继承与发展。

四、历史启示:屯田制与古代国家治理

西汉屯田制的萌芽,揭示了中国古代国家治理的两大智慧:

资源整合:通过国家力量将荒地、劳动力与军事需求结合,实现“以兵养兵”“以民促农”的双重目标。

边疆开发:屯田不仅巩固了边防,还通过农业垦殖、水利建设等工程,将边疆地区纳入国家经济体系,为后世“屯垦戍边”政策提供了范本。

从西汉到曹魏,屯田制的演进历程表明,制度的生命力在于适应时代需求。汉代屯田的边疆实践,为后世制度化发展提供了宝贵经验;而曹魏对屯田制的系统化改造,则使其成为古代中国重要的经济与社会制度。这一历史脉络,不仅印证了“制度源于实践”的规律,也为当代边疆治理与区域开发提供了历史镜鉴。

在当今社会,“寒门出贵子”常被用来激励出身平凡的人通过努力改变命运。然而,当我们深入探究古代寒门的真实状况时,会发现“寒门”远非现代人想象中那般简单,其背后隐藏...

2026-01-14 耿恭耿秉:同族兄弟的东汉传奇在东汉波澜壮阔的历史画卷中,耿恭与耿秉宛如两颗耀眼的星辰,他们以卓越的军事才能和英勇无畏的精神,在抵御外敌、开疆拓土的征程中留下了浓墨重彩的一笔。而他们之间的关...

2026-01-14 探秘古代白兰:今昔地理的千年跨越在浩如烟海的历史典籍中,“白兰”这一名称频繁出现,它承载着古代羌族部落的兴衰变迁,也见证了丝绸之路青海道的繁华与沧桑。然而,古代白兰究竟位于如今的何处?这一问题...

2026-01-14 溯源绳文:探寻日本列岛古老居民的起源密码在人类历史的长河中,日本列岛的绳文人宛如一颗神秘而璀璨的星辰,吸引着无数历史学家、考古学家和遗传学家的目光。他们作为日本列岛最早的居民之一,其起源问题一直是学术...

2026-01-14 北宋风云中的落幕:曾布的悲剧结局北宋末年,朝堂之上党争激烈,政治局势波谲云诡。在这复杂的历史洪流中,曾布作为一位曾积极参与变法、在政治舞台上扮演过重要角色的大臣,其结局充满了悲剧色彩,令人唏嘘...

2026-01-14 郑士元生死之谜:历史迷雾中的真相探寻在明朝洪武年间的政治风云中,郑士元是一位备受瞩目却又命运多舛的人物。关于他是否被处死,历史记载存在诸多矛盾与模糊之处,引发了后世无尽的探寻与猜测。惩贪谏言:正义...

2026-01-14 节度使与宰相:权力交织下的历史变奏在中国古代官制体系中,节度使与宰相作为地方与中央的核心权力代表,其关系演变深刻反映了皇权与地方势力、中央集权与军事权力的动态博弈。从唐代的“将相合一”到宋代的“...

2026-01-14 陈抟老祖:跨越三朝的传奇隐士与道学宗师在中国历史的长河中,陈抟老祖宛如一颗璀璨的星辰,以其独特的人生轨迹和卓越的学术成就,在道教、易学、养生学等诸多领域留下了浓墨重彩的一笔。他的一生跨越唐末、五代、...

2026-01-14 从北九州霸主到历史尘埃:大友家的兴衰与覆灭在日本战国时代的历史长河中,大友家曾如一颗耀眼的星辰,在北九州地区绽放出夺目的光芒。然而,这颗星辰最终还是陨落,大友家走向了灭亡。那么,大友家究竟是如何一步步走...

2026-01-14 费扬古之女:乌拉那拉氏姓氏背后的历史渊源在清朝的历史长河中,姓氏往往承载着家族的荣耀与传承,费扬古的女儿姓乌拉那拉氏,这一姓氏背后有着深厚的历史文化背景,与家族的起源、发展以及与皇室的联姻等因素紧密相...

2026-01-14 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘