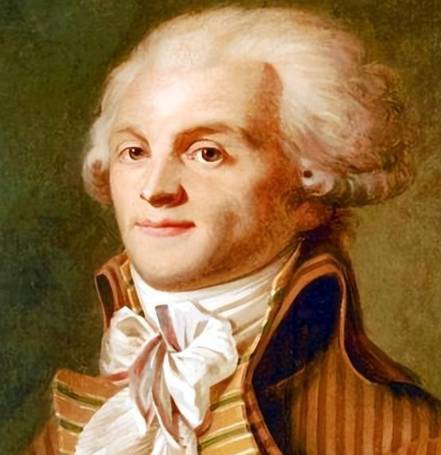

作为法国大革命最具争议的政治符号,罗伯斯庇尔的形象始终在历史长河中摇摆不定。从拿破仑的“强力政府论”到乔治·桑的“伟大殉道者说”,从米什莱的“机械人格论”到梯也尔的“道德洁癖批判”,不同时代的伟人用各自的思想棱镜折射出这位“不可腐蚀者”的多重面相。这些评价不仅揭示了评价者自身的政治立场,更映射出人类对革命暴力、权力本质与历史正义的永恒追问。

一、革命暴力:必要之恶还是道德沦丧?

拿破仑在1797年进军罗马途中与幕僚的对话,揭示了革命暴力与政治效能的辩证关系。这位军事独裁者将罗伯斯庇尔政权称为“法国自诞生以来唯一强大的政府”,认为其通过“明确目标、坚定意志与绝对权威”实现了革命胜利。这种评价隐含着对暴力工具理性的肯定——当反革命势力威胁新生政权时,道德洁癖必须让位于生存逻辑。然而,拿破仑同时指出罗伯斯庇尔的致命缺陷:对军事人才的排斥导致巴黎卫戍司令昂里奥在热月政变中坐失良机。这种“强力政府论”与克伦威尔、列宁等独裁者的历史经验形成共鸣,凸显了革命暴力在权力过渡期的双重性。

乔治·桑在《我的一生》中则从道德维度提出相反观点。她承认罗伯斯庇尔“被拖到急坡上”,但强调“哪位伟大的立法者没有犯过违背本性的行为”。这种辩护将个人道德责任置于历史必然性之下,与托尔斯泰在《战争与和平》中对拿破仑的批判形成对照。更耐人寻味的是罗曼·罗兰的判断:罗伯斯庇尔的“出类拔萃”不仅源于“秉性纯正”,更在于“才智过人”与“对人民的无限真诚”。这种评价将暴力视为实现社会公平的无奈选择,暗合卢梭“强迫自由”的悖论。

二、权力本质:道德楷模还是独裁暴君?

梯也尔在《法国大革命史》中揭示了罗伯斯庇尔权力观的内在矛盾:他“没有政治胆量,没有使人有权威的威力感”,却通过“坚持到底的傲气”维持存在。这种“机械人格论”解释了其统治的脆弱性——当丹东在议会冷笑其空谈美德时,罗伯斯庇尔选择用断头台回应异议,暴露出道德理想主义在权力场域的异化。米什莱更早察觉这种异化,他在《法国大革命史》中指出:罗伯斯庇尔“只是亦步亦趋地跟随他的导师卢梭和马布利”,却缺乏“思辨高度的飞跃”。这种思想依赖使其成为理论教条的囚徒,最终将“人民主权”异化为“多数暴政”。

反观社会主义历史学家拉波内雷伊的辩护,则凸显了评价的阶级视角。他认为罗伯斯庇尔是“人民最真挚、最热情的朋友”,其恐怖统治“赢得广大民众的支持”。这种观点在饶勒斯的《社会主义法国革命史》中得到印证:罗伯斯庇尔“了解全国和军队中革命行动的所有细节”,其“思想高度集中,对现实细致入微地关注”。这种将权力合法性建立在民众基础上的解释,与托克维尔在《旧制度与大革命》中对中央集权的批判形成张力。

三、历史正义:替罪羊还是殉道者?

维克多·雨果在《九三年》中赋予罗伯斯庇尔史诗般的悲剧色彩:“大革命考试的评卷人是罗伯斯庇尔;他什么都复核一遍,什么都更正一遍。”这种评价将个人命运与历史进程深度绑定,暗示其悲剧源于“大革命的代数”本身的矛盾性。于勒·米什莱则从心理学角度提供解释:罗伯斯庇尔的“智能机械”人格源于“不幸的童年”与“刻苦学习以得到公认、进行报复的计划”,这种心理创伤使其“与现实生活失去接触”,最终在革命狂热中走向极端。

最具颠覆性的评价来自记者阿尔芒·卡雷尔。他在《保卫新闻自由社报告》中指出:罗伯斯庇尔“以为自己的个人权力对以独裁的方式实现他的人权宣言指出的制度必不可少”,却“漠然让生命流淌”。这种批判揭示了革命理想主义与权力现实主义的永恒冲突——当罗伯斯庇尔试图用“未来制度的圣洁赎回现在的罪”时,他已然成为自己理念的牺牲品。

四、评价的启示:历史镜鉴与当代反思

伟人对罗伯斯庇尔的评价分歧,本质上是人类对三个根本问题的持续追问:革命暴力是否具有道德豁免权?权力集中与民主原则如何平衡?历史进步是否必须付出道德代价?这些追问在20世纪得到新的回应:从毛泽东对“革命不是请客吃饭”的论断,到哈维尔对“无权力者的权力”的思考;从阿伦特对“暴力的易碎性”的分析,到福柯对“权力微观物理学”的揭示,罗伯斯庇尔的幽灵始终徘徊在现代政治的十字路口。

在金庸武侠小说《倚天屠龙记》构建的江湖世界里,宋远桥与张无忌的关系错综复杂,宋远桥对张无忌的态度也并非简单的好坏所能定义,而是受到多种因素交织影响。初逢时的温情...

2026-01-13 古代大学士:皇权幕僚的千年嬗变在古代中国的政治版图中,"大学士"是一个承载着权力与智慧双重象征的特殊官职。从唐代初创到明清鼎盛,这一职位的演变轨迹折射出皇...

2026-01-13 曹组诗词:北宋词坛的别样风景在北宋词坛的璀璨星河中,曹组或许并非最耀眼的那颗,但他的作品却以独特的风格和魅力,为那个时代增添了一抹别样的色彩。曹组,字元宠,阳翟(今河南禹州)人,虽生卒年不...

2026-01-13 红颜未老恩先断:北齐权臣高澄盛宠王昭仪的悲剧人生在北齐权力更迭的腥风血雨中,高澄的盛宠王昭仪如流星划过夜空,短暂绽放后湮没于历史尘埃。这位出身太原王氏的贵女,曾以美貌与家族背景赢得权臣青睐,却在政治漩涡中沦为...

2026-01-13 刺杀阿基米德的士兵:一剑之下的历史回响与命运迷雾公元前212年,罗马军团攻破叙拉古城,一位士兵的剑锋刺穿了阿基米德的胸膛。这位用杠杆撬动地球的数学之神,在生命的最后时刻只留下一句“别碰我的圆!”的悲叹。这场意...

2026-01-13 铁血政策:19世纪中叶德意志统一的铁血征程19世纪中叶的欧洲,德意志邦联如同一盘散沙,39个邦国各自为政,分裂状态严重阻碍了资本主义经济的发展。正是在这样的历史背景下,普鲁士首相俾斯麦提出了“铁血政策”...

2026-01-13 “一甲不还”背后:李敬玄青海之败的历史审视在唐朝波澜壮阔的历史长河中,诸多战役与人物命运交织,共同谱写着那个时代的兴衰荣辱。其中,李敬玄在青海之战中的惨败,“一甲不还”的结局,成为历史中一个令人深思的片...

2026-01-13 隋末烽火:农民起义领袖群像与时代悲歌隋朝末年,隋炀帝的暴政如同一座沉重的大山,压得百姓喘不过气来。繁重的徭役、兵役,让无数家庭支离破碎;苛刻的赋税,让百姓的生计陷入绝境。在这样的黑暗统治下,农民起...

2026-01-13 贺知章:从状元郎到三品高官的仕途传奇在中国唐代璀璨的文坛与政坛上,贺知章宛如一颗耀眼的星辰,以其卓越的诗才、豪放的性格和显赫的仕途成就,留下了浓墨重彩的一笔。而探究他的官职大小,不仅能让我们了解其...

2026-01-13 北宋医坛的巾帼传奇:张小娘子的医学人生在中国古代医学史上,男性医者占据主流地位,但仍有少数女性凭借卓越医术突破性别桎梏,成为医学领域的璀璨星辰。北宋嘉祐年间的张小娘子,便是这样一位以外科绝技闻名于世...

2026-01-13 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘