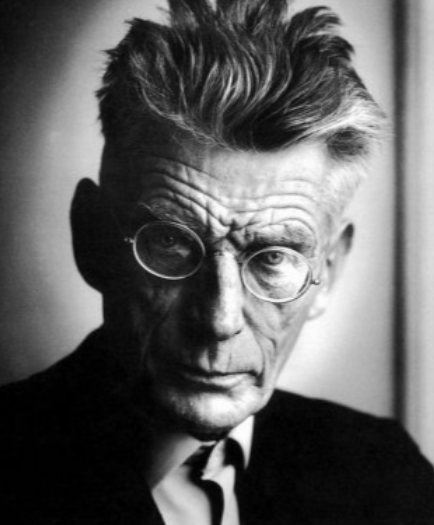

塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett,1906年4月13日—1989年12月22日)的国籍问题,在文学史与文化认同的交织中呈现出独特的复杂性。这位以《等待戈多》颠覆戏剧传统的作家,既是爱尔兰的文学之子,也是法国文化的深度参与者,其身份认同的双重性恰如他作品中反复出现的“等待”主题——在流动与停滞之间,在归属与游离之间,构建起一座跨越国界的文学丰碑。

一、血缘与故土:爱尔兰的文学基因

贝克特出生于爱尔兰首都都柏林南郊的福克斯罗克,父亲是测量员,母亲是虔诚的新教徒。他自幼就读于法国人创办的波特拉罗亚尔学院,接受双语教育,但家庭与故土始终是他文化身份的根基。1927年,贝克特以优异成绩毕业于都柏林三一学院,主修现代语言(法语与意大利语),并在此期间开始文学创作。他的早期作品如短篇小说集《贝拉夸的一生》(1934)和长篇小说《莫菲》(1938),均以英语写成,充满对爱尔兰社会与人性荒诞的深刻洞察。

1930年,贝克特返回母校三一学院教授法语,并研究笛卡尔哲学,这段经历进一步强化了他对语言与存在关系的思考。尽管他后来定居法国,但爱尔兰的文学传统始终是其创作的底色——乔伊斯的影响如影随形,而他对孤独、沉默与荒诞的探索,亦与爱尔兰文学中常见的黑色幽默一脉相承。

二、流亡与归属:法国的文化共生

1937年,贝克特正式移居巴黎,这一选择标志着他从“爱尔兰作家”向“国际作家”的转型。在巴黎,他成为詹姆斯·乔伊斯的密友与秘书,参与将《芬尼根的守灵夜》翻译成法语,并深受其意识流技巧与语言实验的影响。二战期间,贝克特加入法国抵抗运动,因被纳粹追捕而隐居乡下务农,这段经历深刻塑造了他对人类生存困境的认知。

战后,贝克特以法语创作了《莫洛伊》(1951)、《马龙之死》(1951)和《无法命名者》(1953)三部曲,这些作品以破碎的叙事、重复的句式与自嘲的幽默,构建起一个充满荒诞感的世界。1953年,《等待戈多》在巴黎巴比伦小剧院首演,剧中两个流浪汉在虚无中等待一个永远不会到来的“戈多”,这一意象迅速成为战后欧洲精神危机的象征。贝克特因此被誉为“荒诞派戏剧的集大成者”,其作品被译成20多种语言,在全球引发持久共鸣。

三、双重视角:国籍与文学身份的辩证

贝克特的国籍问题,本质是文化认同的流动性的体现。他始终保留爱尔兰国籍,并在诺贝尔文学奖颁奖典礼上用英语致辞,强调自己对“爱尔兰文学传统”的继承;但他同时用法语创作了大部分代表作,并自称“法国作家”。这种矛盾性在他的生活中亦可见一斑:他定居巴黎,却每年返回爱尔兰探亲;他拒绝加入法国国籍,却在法国抵抗运动中冒着生命危险战斗。

文学史家普遍认为,贝克特的“双重身份”是其创作力量的源泉。爱尔兰的乡土记忆为他提供了荒诞与幽默的素材,而法国的文化语境则赋予他突破传统的勇气。正如他在《碎片集》中所言:“语言是陷阱,但也是唯一的出路。”这种对语言局限性的深刻认知,使他成为20世纪最具原创性的作家之一。

四、永恒的启示:超越国界的文学价值

贝克特的国籍之争,最终指向一个更根本的问题:文学的价值是否受限于作者的国籍?从《等待戈多》在伦敦首演时的争议,到今日全球剧院的常演不衰;从诺贝尔奖委员会对其“以新形式表达现代人困境”的赞誉,到英语词典中“贝克特式”(Beckettian)一词的收录——这些事实证明,真正的文学经典总能超越地域与语言的壁垒,成为人类共同的精神财富。

贝克特曾说:“我无法继续,我必须继续。”这句话既是他创作生涯的写照,也是对所有追问“他是哪个国家的作家”的人的回答。在全球化日益深入的今天,贝克特的遗产提醒我们:文学的本质是探索人性,而非标注国籍;是连接心灵,而非划分边界。正如《等待戈多》中那个永远缺席的救赎者,贝克特的存在本身,已成为文学史上一个永恒的追问——而答案,或许正在每个读者的阅读与思考中生长。

在唐代诗歌的璀璨星河中,刘皂虽非最耀眼的星辰,却以独特的创作风格与深沉的情感表达,在中晚唐诗坛刻下属于自己的印记。这位身世成谜的诗人,通过《渡桑干》《长门怨三首...

2026-01-13 权谋漩涡中的背叛与覆灭:张松之死的深层剖析东汉末年,益州牧刘璋治下的别驾张松,本可凭借其才智在乱世中谋得一方安稳,却因一场精心策划的背叛,最终落得身首异处的悲惨结局。其死因不仅关乎个人命运,更折射出乱世...

2026-01-13 诗韵交织:韩翃与戎昱的诗意对话在唐代诗歌的璀璨星河中,韩翃与戎昱虽并非声名最为显赫的巨星,但他们的诗作同样散发着独特的魅力,在历史的长河中留下了属于自己的印记。尽管目前并没有确凿的史料记载韩...

2026-01-13 探寻亚历山大帝国的都城:历史长河中的辉煌坐标在人类历史的长河中,亚历山大帝国宛如一颗璀璨的流星,划过欧亚非大陆的天空,留下了浓墨重彩的一笔。这个由亚历山大大帝一手缔造的庞大帝国,以其广袤的疆域、多元的文化...

2026-01-13 笔走千峰立骨魂:解码北方山水画的雄浑密码中国山水画自魏晋萌芽、隋唐成熟,至五代北宋形成南北分宗格局,其中北方山水画派以荆浩、关仝、李成、范宽等人为代表,构建起一套以“雄浑刚健”为核心的美学体系。其风格...

2026-01-13 古人真的很“古”吗?——穿越时空的文明对话当现代人用“人心不古”感叹世风日下时,或许很少有人真正思考过:古人究竟有多“古”?这个看似简单的问题,实则牵涉到人类文明演进的深层逻辑。从原始部落到青铜时代,从...

2026-01-13 笔墨绘山河:南宋山水四大家的艺术传奇在中国绘画史上,南宋时期的山水画以其独特的艺术风格和审美意趣独树一帜,而“南宋山水四大家”——李唐、刘松年、马远、夏圭,更是这一时期绘画艺术的杰出代表,他们的作...

2026-01-13 武成王:跨越历史与神话的武将至高荣誉在中国历史与神话的交织中,“武成王”这一称号承载着丰富的文化内涵与历史记忆。它既是一个具体的官职,也是武将群体中至高荣誉的象征,在不同时代背景下展现出独特的意义...

2026-01-13 玫瑰血色:英国红白玫瑰战争爆发的深层动因1455年至1485年间,英国兰开斯特家族与约克家族为争夺王位展开长达三十年的血腥内战,这场被称为“红白玫瑰战争”的冲突不仅改写了英国政治版图,更深刻影响了欧洲...

2026-01-13 玫瑰与权杖:路德维希四世与爱丽丝公主的联姻传奇在19世纪欧洲的王室版图上,黑森大公路德维希四世与英国爱丽丝公主的婚姻如同一场精心策划的政治棋局,既承载着家族荣耀的延续,也暗涌着个人命运的波澜。这场联姻不仅重...

2026-01-13 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘