在中国新石器时代的文明图谱中,黄河流域的半坡文化与长江流域的河姆渡文化犹如双子星般闪耀。这两处相距千里的遗址,分别以粟作农业与稻作农业为根基,却呈现出惊人的相似性。从定居模式到生产工具,从社会结构到精神信仰,半坡人与河姆渡人的共同选择,揭示了中华文明起源阶段“多元一体”的深层逻辑。

一、定居文明:从游猎到聚落的范式革命

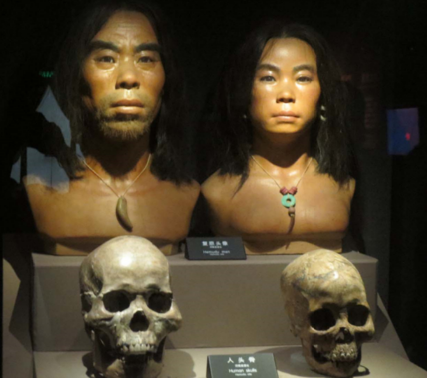

半坡遗址的考古发现显示,距今约6800-6300年的黄河流域先民已构建起完整的聚落体系。遗址面积达5万平方米,由居住区、制陶作坊区与氏族公共墓地三部分组成,外围环绕着防御性壕沟。居住区内,45座半地穴式房屋以中央大屋为核心呈放射状分布,最大房屋面积达120平方米,兼具氏族议事与首领居所功能。这种规划理念与河姆渡遗址的“干栏式建筑群”形成跨时空呼应——河姆渡人利用榫卯技术建造的木构房屋,通过1米高的木桩将居住面抬离地面,既防潮又抵御虫蛇,其建筑规模与功能分区同样体现着高度组织化的社会形态。

两地先民的定居选择绝非偶然。半坡遗址出土的粟粒与菜籽储存窖,证明其已掌握“春种秋收”的循环农业模式;河姆渡遗址发现的20万斤炭化稻谷与骨耜农具,则印证了“水田稻作”的成熟体系。当农业生产能够稳定提供食物来源,人类便从“逐水草而居”的游猎状态,转向“以聚落为中心”的定居文明。这种转变在考古学上表现为:半坡遗址中儿童瓮棺葬集中于居住区、河姆渡遗址出现夫妻合葬墓,均反映着血缘纽带在定居生活中的强化。

二、技术革命:磨制石器与陶器制造的文明突破

在生产工具层面,两地先民不约而同地选择了磨制石器作为主要工具。半坡遗址出土的石斧、石铲、石刀等农具,经磨制后刃部锋利度提升300%,显著提高了开垦效率;河姆渡人发明的骨耜,以大型哺乳动物肩胛骨为原料,前端镶嵌石刃,成为水田耕作的专用工具。这种“因地制宜”的技术创新,使两地农业产量分别达到每人每年150-200公斤(粟)与200-250公斤(稻),为定居文明提供了物质基础。

陶器制造的突破更彰显着技术文明的共性。半坡彩陶以红陶为底,用黑彩绘制人面鱼纹、鹿纹等生物图案,其尖底瓶设计巧妙利用重心原理,注水后自动直立,堪称新石器时代的“黑科技”;河姆渡黑陶则采用夹炭工艺,在陶土中掺入稻壳或木炭,既防止烧制开裂又提升保温性能,其陶灶更是中国最早的可移动炊具。两地陶器虽风格迥异,却共同遵循着“实用与艺术结合”的制造理念——半坡陶器上的22种刻画符号,河姆渡象牙蝶形器上的“双鸟朝阳”纹,均为文字与艺术的萌芽。

三、社会结构:母系氏族的平等与秩序

在社会组织层面,两地先民均处于母系氏族社会阶段。半坡遗址的墓葬规律揭示着严格的社会规范:成人实行族外婚,按血缘分组埋葬,随葬品多为尖底瓶与陶罐,数量差异不超过20%;儿童瓮棺葬中,一座女孩墓随葬77件骨珠与玉饰,远超其他墓葬,印证着母系社会中“尊女”传统。河姆渡遗址的夫妻合葬墓与“双鸟朝阳”崇拜,则从婚姻制度与精神信仰层面,印证着母系社会的稳定性。

这种平等性同样体现在经济分配中。半坡遗址的公共仓库与河姆渡遗址的集中储粮坑,证明氏族成员共同劳动、按需分配;两地均未发现贫富分化的迹象,如半坡最大房屋与普通房屋面积比仅为4:1,远低于后世阶级社会的建筑等级差异。这种“原始共产主义”模式,正是母系氏族社会能够维持数百年的关键。

四、文明基因:南北共塑的中华底色

半坡人与河姆渡人的共同选择,绝非地理环境的偶然产物。从定居模式到技术革命,从社会结构到精神信仰,两地先民在解决“生存与发展”命题时,展现出惊人的智慧共性:他们均通过农业革命实现食物自给,通过技术革新提升生产效率,通过社会组织保障群体延续,最终在长江与黄河流域分别孕育出稻作文明与粟作文明。

这种共性为中华文明的“多元一体”格局奠定了基础。当半坡彩陶的几何纹与河姆渡黑陶的绳纹在时空长河中交汇,当粟作农业的耐旱特性与稻作农业的耐涝优势形成互补,中国早期文明的基因库便悄然成型。正如考古学家苏秉琦所言:“中国新石器时代的文化区,恰似满天星斗,最终汇聚成璀璨银河。”半坡人与河姆渡人的故事,正是这星河中最耀眼的双子星。

南宋开禧北伐期间,名将毕再遇以智勇双全的军事才能屡建奇功,泗州之战、灵璧突围、六合保卫战等经典战役至今仍被传颂。然而,这位被后世誉为“南宋中期第一名将”的传奇人...

2026-01-15 蒸汽轰鸣下的国运转折:解码美国第一条铁路的时空密码1830年5月24日,巴尔的摩港的晨雾中,一列由英国"运动号"蒸汽机车改良而来的火车,载着450名乘客驶向21公里外的埃利科...

2026-01-15 冰火对决:游坦之与鸠摩智的武学博弈在金庸武侠世界《天龙八部》的江湖中,游坦之与鸠摩智皆是颇具特色的人物,他们各自拥有独特的武功和经历。若探讨游坦之能否打得过鸠摩智,需从内功根基、招式特性、战斗经...

2026-01-15 劳伦斯成名之作:文学星河中的璀璨明珠在英国文学的浩瀚星空中,D.H.劳伦斯宛如一颗独特而耀眼的星辰,以其大胆而深刻的创作风格,为文学世界注入了新的活力。而在他众多的作品中,那部具有里程碑意义的成名...

2026-01-15 从枷锁到自由:古代赎身制度的多维镜像在古代社会的权力网络中,"赎身"犹如一面棱镜,折射出不同阶层对人身自由的复杂博弈。从青楼女子的血泪账本到八旗奴仆的银钱交易,...

2026-01-15 宦官曹腾收养曹嵩:权力、宗法与家族延续的复杂交织在东汉末年的历史舞台上,宦官曹腾收养曹嵩这一事件,犹如一颗投入平静湖面的石子,激起层层涟漪,引发了后世无数的猜测与探讨。曹腾作为东汉时期权势滔天的宦官,其收养行...

2026-01-15 毛利氏石高之谜:120万石背后的历史真相与争议在战国日本的历史叙事中,毛利氏常被冠以“西国第一大势力”的称号,其代表人物毛利元就凭借“三矢之训”的智慧与“严岛神社奇袭”的军事天才,将家族从安艺国小豪族推上统...

2026-01-15 铁血丹心照佛窟:杨大眼造像背后的忠勇与信仰在河南洛阳龙门石窟的古阳洞北壁,一尊北魏时期的佛像静静伫立,其旁镌刻的《杨大眼造像记》以刚健雄浑的笔触,将一位武将的忠勇与信仰镌刻进千年石壁。这尊造像不仅是北魏...

2026-01-15 特洛伊木马:神话与现实的交织之谜在古希腊的传说中,特洛伊木马是希腊联军攻破特洛伊城的“神器”,这一故事被《荷马史诗》等经典文学作品传颂千年,成为隐蔽渗透战术的代名词。然而,当我们拨开神话的迷雾...

2026-01-15 拨开迷雾:原著朱七七身世真相大揭秘在武侠世界中,人物身世往往如迷雾般笼罩,引发无数读者的猜测与热议。古龙经典小说《武林外史》里的朱七七,其身世之谜更是成为众多武侠迷津津乐道的话题。尤其在影视剧改...

2026-01-15 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘