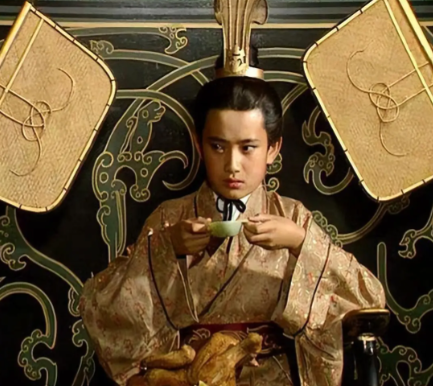

东汉末年,东吴宫廷的权力斗争如同一场没有硝烟的战争。当权臣孙綝的刀锋指向少帝孙亮时,一位远离权力中心的宗室子弟——孙休,意外被推上了历史舞台。这位自幼饱读诗书、向往隐逸生活的琅琊王,其登基之路既充满权谋算计,也暗含个人命运的无奈转折。

一、隐逸人生:从琅琊王到会稽流放者

孙休的人生轨迹本与权力核心无关。作为吴大帝孙权的第六子,他十三岁时师从江东大儒射慈、盛冲,潜心研习《尚书》《礼记》,性格中透着文人的清高与疏离。太元元年(252年),十八岁的孙休被封为琅琊王,居于虎林(今安徽贵池),远离建业朝堂的纷争。

然而,诸葛恪秉政后的一纸调令打破了他的平静。这位太傅以“诸王不宜居滨江要地”为由,将孙休迁至丹阳郡。更糟糕的是,丹阳太守李衡多次以法律纠纷侵扰孙休,迫使其上书请求迁往他郡。最终,孙休被安置到会稽郡(今江苏苏州),在此度过了六年隐士般的生活。他每日与会稽太守濮阳兴、将督张布论道谈文,甚至梦见“乘龙上天而不见龙尾”,这种超脱世俗的姿态,恰是其远离权贵的真实写照。

二、命运转折:孙綝政变中的被动选择

太平三年(258年)九月,东吴政局骤变。权臣孙綝废黜少帝孙亮,欲立新君以巩固权力。在宗室成员中,孙休因“性恭谨,无过失”成为最佳人选。当宗正孙楷与中书郎董朝携诏书抵达会稽时,孙休的反应极具戏剧性:他“疑虑不决”,在孙楷、董朝反复劝说下,才“留宿二日”后启程。

这段历史细节在《三国志》中有生动记载:当孙休行至曲阿(今江苏丹阳)时,一位老翁拦路叩首:“事久变生,天下恃仰陛下。”这番话加速了他的行程。抵达建业永昌亭后,孙休面对百官跪拜,却“谦不上御座,止息东厢”,直到群臣三请,才“乘舆升正殿”,其谨慎态度与权臣的急切形成鲜明对比。

三、权谋游戏:三让皇位背后的政治博弈

孙休的登基过程充满“三让”的仪式化表演,实则暗藏权谋算计:

首让丞相:孙綝为测试其忠诚,先封自己为丞相、荆州牧,五兄弟皆封侯掌禁军。孙休表面“恭敬从命”,实则暗中联络卫将军张布、将军丁奉。

二让群臣:当百官请求立后、太子时,孙休以“在位日浅,恩德未广”为由推脱,既避免过早暴露势力,又赢得谦逊美名。

三让天命:面对孙綝“以身体不适拒赴腊祭”的试探,孙休十次派使者相请,最终在宴席上命丁奉擒杀孙綝,完成权力交接。

这种“以退为进”的策略,与其早年研习的《尚书》中“柔克刚,弱胜强”的哲学高度契合。正如《资治通鉴》评价:“休之入,綝欲居宫,众皆骇惧,休从容处之,其智略可见一斑。”

四、隐士底色:帝王路上的文化坚守

即便登上皇位,孙休仍保持着文人的精神追求。永安元年(258年),他创立国学,设五经博士,首任博士祭酒韦昭编纂《吴书》,开创南京太学之先河。他常与博士盛冲讨论《春秋》义理,甚至因沉迷射雉游戏被张布劝谏时,仍坚持“吾欲与博士共论文耳”。

这种文化情结在其处理宗室问题时尤为明显。当权臣孙峻、孙綝被诛后,他下诏“削薄其棺,改葬之”,却将二人从宗谱除名,改称“故峻”“故綝”,既维护宗法制度,又泄心中之愤。其政治手段中透出的文人雅趣,与同时代枭雄的粗粝形成鲜明对比。

五、历史回响:隐士帝王的悲剧终章

永安七年(264年),三十岁的孙休病逝于建业。他临终前将太子托付给丞相濮阳兴,却因“太子年幼”被群臣改立其侄孙皓。这位试图以文化治理国家的帝王,最终败给了权力游戏的残酷逻辑。

孙休的登基史,是一部隐士被卷入权力漩涡的悲剧。他以儒学智慧应对权谋,用文化理想对抗现实,虽未能挽救东吴衰亡,却在中国历史上留下独特印记——正如南京太学遗址中出土的“永安元年”瓦当,默默诉说着这位帝王对文化秩序的坚守。

1859年11月24日,伦敦街头书商的货架上,1250册《物种起源》在数小时内被抢购一空。这本颠覆人类认知的著作,不仅让作者查尔斯·达尔文成为科学史上的里程碑式...

2026-01-13 曲坛巨匠关汉卿:以笔为刃,刺破元代黑暗的戏剧先驱关汉卿(约1220-1300),号已斋叟,籍贯存在解州(今山西运城)、大都(今北京)、祁州(今河北安国)三说,其生平细节在历史长河中逐渐模糊,但通过《析津志》《...

2026-01-13 黄金与自然交织的艺术宇宙:克里姆特作品数量与艺术版图解析作为奥地利象征主义绘画的巅峰人物,古斯塔夫·克里姆特(1862-1918)在26年的创作生涯中留下了超过300件艺术遗产。这些作品涵盖油画、壁画、素描、装饰艺术...

2026-01-13 从历史与武侠交织中窥探段思平的武功境界在云南大理的历史长河中,段思平宛如一颗璀璨的星辰,他不仅是大理国的开国皇帝,在武功方面也留下了诸多传奇色彩,其武功水平在历史与武侠文化的交织中展现出独特魅力。历...

2026-01-13 晋悼公:破局傀儡命运,铸就霸业传奇在春秋时期风云变幻的政治舞台上,傀儡君主并不鲜见,他们往往在权臣的操控下,空有国君之名,却无实权。然而,晋悼公却打破了这一常规,在复杂的政治环境中脱颖而出,没有...

2026-01-13 赫梯冶铁之谜:技术起源与历史争议的深度剖析在人类文明进程中,铁器的出现标志着生产力的一次革命性飞跃。传统史学界长期将西亚赫梯帝国(约公元前1650-前1180年)视为最早掌握冶铁技术的文明,认为其通过垄...

2026-01-12 拨开历史迷雾:陈余读音的正确打开方式在浩如烟海的历史长河中,许多人物的名字因时代变迁或方言差异,读音常引发争议。秦末汉初的著名人物“陈余”便是典型案例——其姓氏“余”的读音,在当代网络讨论中常被误...

2026-01-12 褚遂良“遂”字读音之辨:二声误读背后的语言真相在历史人物姓名读音的讨论中,唐代书法家褚遂良的“遂”字常引发争议。许多人习惯性将其读作二声“suí”,但权威资料明确显示其标准读音应为四声“suì”。这一现象不...

2026-01-12 楚室承祧:楚昭王与楚惠王的父子传承与权力接力春秋中后期,楚国历经内乱外患,楚昭王与楚惠王这对父子君主以各自的方式重塑楚国根基。从楚昭王临危继位到楚惠王开疆拓土,两代君主接力完成楚国中兴,其权力传承与治国方...

2026-01-12 魏华存著作:道教文化中的璀璨明珠在中国道教文化的历史长河中,魏华存宛如一颗耀眼的星辰,其著作不仅为道教理论体系的构建奠定了坚实基础,更在医学、养生学、文学等诸多领域产生了深远影响。魏华存其人:...

2026-01-12 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘