在三国纷争的历史长河中,袁绍集团的覆灭堪称关键转折点。而在这场权力更迭的背后,审配与辛毗两大家族的恩怨纠葛,尤其是“审配杀辛毗全家”这一事件,不仅成为后世文学创作的经典素材,更折射出乱世中人性与忠诚的复杂博弈。

一、历史真相:夺嫡之争下的家族血案

矛盾根源:袁氏内斗与派系对立

袁绍去世后,其子袁谭与袁尚的继承权之争成为导火索。审配作为袁尚的核心谋士,与支持袁谭的辛评、辛毗兄弟形成尖锐对立。据《三国志·袁绍传》记载,袁谭在争夺中屡屡败北,被迫向曹操求援,并派辛毗作为使者。然而,辛毗在出使过程中转而投降曹操,直接导致曹操发动对邺城的总攻。

审配的报复:屠杀辛评全家

建安九年(204年),曹操围困邺城期间,审配为泄愤,下令将囚禁于狱中的辛评全家屠杀殆尽。这一事件在《资治通鉴》中有明确记载:“辛评全家原被囚禁监狱,辛毗驰往监狱拯救,早已被审配屠杀,一家老幼全死。”值得注意的是,历史文献中并未提及辛毗的直系亲属(如其女辛宪英)在此次事件中遇害,侧面印证被杀者主要为辛评家族成员。

审配的结局:宁死不降的忠臣形象

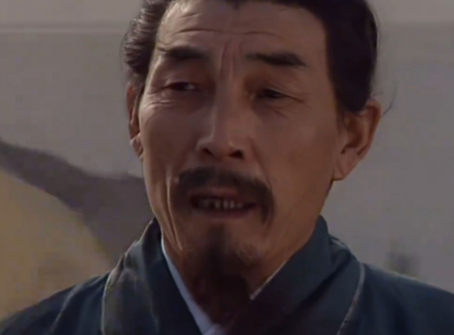

邺城陷落后,审配被俘。面对曹操的劝降,他始终坚称“生为袁氏臣,死为袁氏鬼”,最终被处决。临刑前,审配要求面向北方(袁尚所在方向)受死,其刚烈气节甚至赢得敌方将领徐晃的敬重。

二、文学演绎:忠奸对立的戏剧化塑造

《三国演义》的强化渲染

罗贯中在《三国演义》中将这一事件升华为“忠奸对立”的典范。小说中,审配因愤怒于辛毗为曹操效力,直接在城楼上斩杀辛毗全家八十余口,并将头颅掷下示众。这一情节通过辛毗的“号哭不已”与审配的“咬牙切齿”形成强烈对比,凸显了双方道德立场的对立。

人物形象的符号化

审配:被塑造为“愚忠”的化身。他宁死不降的结局,虽符合历史记载,但小说通过其侄审荣献城、与辛毗的激烈冲突等情节,进一步强化其“刚愎自用”的性格缺陷。

辛毗:则成为“识时务者”的代表。他从袁绍阵营转投曹操,虽被审配斥为“谗谄阿谀之贼”,但小说通过其后续在曹魏政权中的晋升(如遏制司马懿出战、拖死诸葛亮等),暗示其选择的“正确性”。

历史与文学的差异

受害者身份:历史中为辛评全家,小说中扩大为辛毗全家。

动机简化:历史中审配的行动源于派系斗争与个人恩怨,小说则将其简化为“忠奸不两立”的道德审判。

细节夸张:如“八十余口被斩”“头颅掷下”等描写,增强了戏剧张力,但缺乏史料支撑。

三、深层动因:乱世中的道德困境

审配的悲剧:忠诚的代价

审配的“忠”具有双重性:一方面,他对袁氏父子的效忠符合儒家伦理;另一方面,其排斥长子袁谭、拥立袁尚的行为,违背了宗法制度,间接导致袁氏内耗。裴松之在注解《三国志》时曾评价:“审配以智囊闻名,却向袁绍层出不穷地贡献最馊的主意。”这种矛盾使其形象兼具“烈士”与“政客”的复杂性。

辛毗的选择:生存的智慧

辛毗的投降虽被审配斥为“背叛”,但从历史结果看,曹魏政权最终统一北方,其选择无疑更具现实合理性。然而,这种“识时务”的代价是家族覆灭——历史与文学均通过这一悲剧揭示:乱世中,道德抉择往往与个人命运紧密交织。

四、历史启示:真相与叙事的永恒博弈

“审配杀辛毗全家”事件,本质上是历史真实与文学想象碰撞的产物。它提醒我们:

史料的价值:需通过《三国志》《资治通鉴》等正史厘清事实,避免被小说渲染误导。

人性的多维:审配的“忠”与“暴”、辛毗的“智”与“忍”,均非单一标签可概括。

叙事的权力:文学通过戏剧化改编,使历史事件成为传播价值观的工具,但需警惕其掩盖真实历史逻辑的风险。

在东汉末年那个群雄逐鹿、风云变幻的时代,无数英雄豪杰在历史的舞台上演绎着各自的传奇。审配,这位袁绍麾下的谋士,以其忠贞不渝的气节和刚烈不屈的性格,在历史的长河中...

袁绍 2026-02-03 河北四庭一柱:袁绍麾下的璀璨将星群像在东汉末年的乱世纷争中,袁绍凭借“四世三公”的显赫家世与雄踞河北四州的雄厚实力,一度成为北方最强大的割据势力。其麾下武将群体中,“河北四庭一柱”的组合尤为引人注...

袁绍 2026-01-09 嫡庶之争与乱世裂痕:袁术与袁绍的兄弟阋墙东汉末年,汝南袁氏以“四世三公”的显赫门第成为天下士族之首,然而袁绍与袁术这对同父异母的兄弟,却因嫡庶之别、性格差异与政治野心,在乱世中走向彻底的对立。他们的关...

袁绍 2026-01-08 董昭:东汉末年曹魏政权的幕后智囊东汉末年,天下大乱,群雄逐鹿。在这风云变幻的时代,董昭以卓越的政治智慧和谋略,成为曹魏政权崛起的关键推手。他的一生,从袁绍麾下的参军到曹魏开国元勋,每一步都深刻...

袁绍 2025-12-17 威震北疆的公孙瓒:实力剖析与败亡之因在东汉末年群雄逐鹿的舞台上,公孙瓒曾是一颗耀眼的明星,他以勇猛无畏的姿态纵横北疆,在乱世中闯出一片属于自己的天地。然而,这位一度强大的诸侯最终却败于袁绍之手,其...

袁绍 2025-12-08 磐河烽烟:赵云斩麴义背后的战场逻辑与历史真相公元191年,磐河之畔的寒风裹挟着血腥气,公孙瓒的白马义从与袁绍的冀州军团在此展开生死对决。这场战役中,赵云以一杆银枪刺穿麴义咽喉的瞬间,不仅改写了战场局势,更...

赵云 袁绍 2025-12-05 从“小弟”到座上宾:刘备如何以多重价值赢得袁绍礼遇公元191年,刘备因丢失根据地投奔公孙瓒,此时的他仅是公孙瓒麾下别部司马,看似只是北方军阀体系中的普通将领。然而五年后,当刘备在徐州被曹操击败后转投袁绍时,却受...

曹操怎么死的 袁绍 2025-12-02 袁谭:汉末青州刺史、袁绍长子的悲歌人生袁谭(?—205年),字显思(《东光世系》中亦作显恩,一说显忠),汝南汝阳(今河南商水西北)人,是东汉末年大将军袁绍的长子,也是汉末政治舞台上一位充满悲剧色彩的...

袁绍 2025-12-01 淳于琼简介——东汉历史人物,袁绍大将淳于琼(?—200年),字仲简,颍川(治今河南禹州)人,东汉末年将领,以西园八校尉出身、袁绍集团核心武将的身份活跃于汉末乱世。他的人生轨迹与袁绍的兴衰紧密相连,...

袁绍 2025-12-01 忠义枷锁下的困局:沮授为何不弃袁绍另寻明主在东汉末年群雄逐鹿的乱世中,袁绍麾下的顶级谋士沮授,以其卓越的谋略和远见闻名。他早早就预见到袁绍在官渡之战中必败无疑,却始终没有选择另寻出路,最终随袁绍一同陨落...

袁绍 2025-11-17 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘