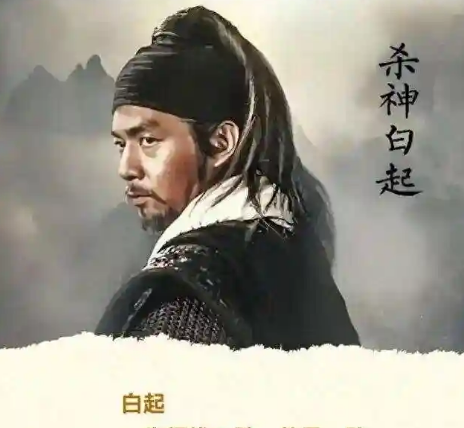

战国时期,诸侯争霸,名将辈出,廉颇、李牧、王翦等皆以勇略闻名。然而,白起却以“一生未尝败绩”的战绩独树一帜,成为后世军事家研究的标杆。其军事成就的背后,是个人才能、国力支撑与制度优势的完美结合,三者共同铸就了这位“战神”的传奇。

一、军事天才的战术革新:超越时代的战争艺术

白起的军事才能,体现在其对战场态势的精准把控与战术创新的突破性实践。其指挥的战役中,伊阙之战堪称经典:面对韩魏联军24万大军,白起以“避实击虚”之策,先佯攻韩军诱使魏军观望,再突袭魏军侧翼,利用地形分割敌军,最终全歼联军。此战中,白起首次将“野战筑垒”理念引入实战,通过提前修筑工事阻敌突围,实现了对敌军的彻底围歼。这种战术体系在长平之战中达到巅峰——通过诱敌深入、分割包围、断绝粮道的三步策略,白起将45万赵军困于绝境,创造了先秦时期规模最大的歼灭战。

其战术思想的核心在于“以歼敌有生力量为目标”,而非单纯夺取城池。华阳之战中,白起率军日行百里突袭魏军,以8万秦军击溃13万联军,斩首13万,溺毙赵军2万,展现了其“追击战”理论的实践威力。这种“战必求歼”的理念,使白起成为战国时期唯一能系统性实施大规模围歼战的将领。

二、秦国制度的强力支撑:商鞅变法下的战争机器

白起的胜利,离不开秦国自商鞅变法后建立的制度优势。变法确立的“军功爵制”将士兵切身利益与战场功勋直接挂钩,秦军“民闻战而喜”的战斗热情远超六国。长平之战中,秦王亲征河内,征发15岁以上男子参战,并赐爵一级,这种全民动员能力使秦军能长期维持对赵军的包围。而赵国则因粮草断绝陷入“自相杀食”的绝境,国力差距一目了然。

秦国的“耕战体系”更为白起提供了持续作战的物质基础。商鞅变法后,秦国确立“废井田、开阡陌”的土地政策,鼓励农耕以充实粮仓;同时推行“军功授田”制度,使士兵既能通过战争获得土地,又能通过耕种保障家庭生计。这种“以战养战”的循环模式,使秦军能长期在外征战而无需担忧后勤。相比之下,六国变法多流于表面,无法形成如秦国般的制度性优势。

三、时代局限下的必然选择:未遇强敌的战略幸运

白起的“不败神话”亦存在时代局限性。其一,同时代顶级名将鲜少与其正面交锋。五国伐齐时,秦国为避免齐国被彻底瓜分,未派白起参战,使其错过与乐毅对决的机会;长平之战中,赵国临阵换帅用赵括替代廉颇,又导致白起与廉颇的巅峰对决未能实现。其二,白起对战场形势的判断极为精准,长平之战后他坚决反对乘胜灭赵,认为“赵卒反复,非尽杀之,恐为乱”,这种对敌我实力的清醒认知,使其能规避风险较高的战役。

然而,这种战略谨慎最终成为其死因。邯郸之战中,白起因病拒战,秦军惨败后,秦昭襄王以“其意怏怏不服”为由赐死白起。这一结局恰恰反证:白起的胜利,既是个人才能的体现,更是秦国制度与国力的必然产物——当个人意志与国家机器冲突时,即便如白起般的“战神”也难以抗衡。

四、历史评价的多元视角:从“人屠”到军事典范

后世对白起的评价始终存在争议。唐代将其列入武庙十哲,肯定其军事贡献;但民间因其坑杀40万赵卒而称其为“人屠”。从军事史角度看,白起的价值在于他将战术创新与制度优势结合,推动了战争形态的演变。其“歼灭战”理论影响深远,汉代名将卫青、霍去病在漠北之战中采用的“大范围迂回包抄”,与白起的“分割围歼”一脉相承。

白起的传奇,本质是个人才能与时代机遇的共振。在战国这个“大变革、大兼并”的时代,秦国的制度优势为其提供了施展才华的舞台,而白起则通过战术革新将这种优势转化为战场胜利。他的故事启示我们:真正的军事天才,不仅需要卓越的指挥艺术,更需要一个能将个人才能转化为制度性力量的时代背景。

在战国风云激荡的岁月里,吴起与白起宛如两颗璀璨的将星,各自在历史的天空中划出耀眼而独特的轨迹。他们以卓越的军事才能和非凡的战绩,成为后世军事家和历史爱好者津津乐...

白起 2026-02-07 伊阙之战的沉默数字:秦军伤亡之谜与“斩首二十四万”背后的真相公元前293年,秦国大将白起在伊阙(今河南洛阳龙门)一战封神,以不到十万兵力全歼韩魏联军二十四万,俘虏魏将公孙喜,夺取五座城池。这场战役被《史记》定格为“斩首二...

白起 2026-01-30 战神对决:项羽与白起的军事巅峰较量在中国古代军事史上,项羽与白起堪称两位极具传奇色彩的战神。他们各自凭借卓越的军事才能和辉煌的战绩,在历史长河中留下了浓墨重彩的一笔。若将这两位战神置于同一时空进...

白起 项羽 2026-01-20 将相和的余音:蔺相如与廉颇的命运终章战国时期,蔺相如与廉颇的“将相和”故事传颂千古,他们以国家利益为重,摒弃个人恩怨,共同捍卫赵国尊严,成为后世敬仰的典范。然而,在这段佳话背后,两人的最终结局却充...

廉颇典故 2026-01-16 将相和:一曲家国情怀的千古绝唱战国时期,赵国朝堂上演的“将相和”故事,以蔺相如与廉颇从矛盾到和解的历程,诠释了“以国为重”的崇高精神。这段历史被司马迁载入《史记·廉颇蔺相如列传》,通过“完璧...

廉颇典故 司马迁 2026-01-07 铁血长城:战国名将李牧的军事传奇与悲壮结局在战国烽火连天的岁月里,李牧以卓越的军事才能和坚韧的意志,成为赵国抵御外敌的钢铁屏障。作为与白起、王翦、廉颇并称“战国四大名将”的赵国柱石,他的一生既书写了以步...

白起 廉颇典故 2025-12-26 长平战后白起未灭赵:军事智慧与政治困局的双重考量公元前260年的长平战场,白起以“诱敌深入、分割包围”的战术,将45万赵军困于绝境,最终坑杀降卒四十万。这场冷兵器时代规模最大的歼灭战,让赵国几乎丧失一代青壮年...

白起 2025-12-16 白起:杀神之名下的军事传奇与人性争议在中国战国时期的烽火硝烟中,白起宛如一颗耀眼却饱含争议的将星,以“杀神”“人屠”的称号震慑六国,其军事才能与血腥战绩交织成一幅复杂的历史画卷。这位秦国名将的一生...

白起 2025-12-09 长平之殇:白起咬牙切齿背后的战场真相与人性纠葛在战国波澜壮阔的历史画卷中,长平之战宛如一幅惨烈至极的战争图景,而白起与赵括,则是这幅画卷中最为鲜明的两个角色。白起,这位被誉为“战神”的秦国名将,一提起赵括便...

白起 赵括 2025-11-17 廉颇:铁血将军的传奇轶事与后世千秋评说战国烽烟中,赵国名将廉颇以勇猛善战著称,其军事生涯不仅镌刻着“破齐败燕、守卫长平”的赫赫战功,更因“负荆请罪”“肉包奇缘”等轶事典故成为后世传颂的传奇。从沙场铁...

廉颇典故 2025-11-14 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘