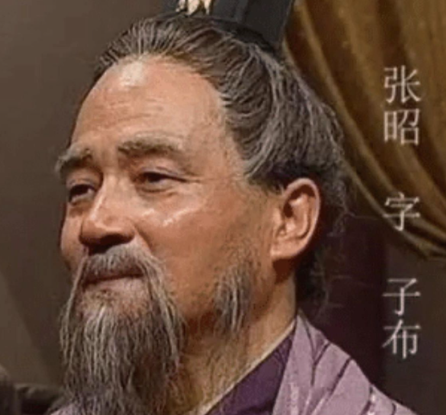

东汉末年,群雄逐鹿,江东孙氏政权在乱世中崛起。在这段波澜壮阔的历史中,张昭作为东吴政权的奠基元勋,其地位与影响力贯穿了孙策开拓、孙权巩固江东基业的全过程。他既是孙策临终托孤的重臣,也是孙权初期稳定局势的核心支柱,更是东吴政治格局中平衡各方势力的关键人物。然而,这位被曹操视为“眼中钉”、被孙权敬称为“张公”的元老,却因赤壁之战的“主降”争议与性格刚直,最终未能登上丞相之位,其地位沉浮折射出东吴政权内部复杂的权力博弈。

一、孙策托孤:奠定张昭在东吴的“定海神针”地位

孙策平定江东时,张昭已以学识渊博、名望卓著闻名北方。据《三国志》记载,孙策初至江东,便“重礼辟昭”,将其纳入麾下,并委以军政要务。张昭不负所托,总揽内政调度、外交策略,甚至代孙策起草文书,其才能令北方名士如陈琳等叹服。孙策更将他比作辅佐齐桓公的管仲,足见其在孙策心中的地位。

建安五年(200年),孙策遇刺身亡,临终前将弟弟孙权托付给张昭,并留下遗言:“若仲谋不任事者,君便自取之。正复不克捷,缓步西归,亦无所虑。”这一嘱托不仅赋予张昭“摄政”的合法性,更将其置于东吴政权存续的关键位置。孙策去世后,江东局势动荡,张昭迅速采取行动:一方面向朝廷上表陈情,稳定外部关系;另一方面向各郡县发布安抚文书,督促将领各司其职,同时亲自扶孙权上马,带领军队列阵出征,以行动赢得将士拥戴。这一系列举措,使年轻的孙权得以在乱世中站稳脚跟,张昭也因此成为东吴政权的“定海神针”。

二、孙权初期:张昭的“师保”地位与政治影响力

孙权掌权初期,张昭的地位达到巅峰。他不仅担任长史(丞相府高级官员),更以“师傅”之礼被厚待。孙权直呼其他大臣的字,却尊称张昭为“张公”,甚至表示:“吴国士人入宫则拜孤,出宫则拜君,孤之敬君,亦为至矣。”这种尊重不仅源于孙策的托孤之重,更因张昭在稳定江东、平衡各方势力中的不可替代作用。

张昭的权力体现在多方面:

军事决策权:孙权外出征战时,张昭总留守后方,处理繁重政务,成为孙权最倚重的股肱之臣。

人事举荐权:他举荐严畯、吕蒙等人,这些人后来均成为东吴重臣,为政权发展注入新鲜血液。

政治威慑力:张昭“容貌矜严,有威风”,孙权曾坦言:“孤与张公言,不敢妄也。”其刚直性格与直言进谏的风格,使满朝文武对他既敬且畏。

这一时期,张昭的地位与周瑜并驾齐驱,共同构成东吴政权的“双核”。孙策曾言:“内事不决问张昭,外事不决问周瑜”,这一评价精准概括了张昭在东吴内政中的核心地位。

三、赤壁之争:从“主降”争议到政治地位滑落

建安十三年(208年),赤壁之战爆发前夕,曹操率二十万大军南下,江东面临存亡危机。此时,张昭作为主和派代表,力主投降曹操,其理由包括:

实力对比悬殊:曹操挟天子以令诸侯,兵力远超孙权;

民生考量:战争可能导致江东生灵涂炭;

政治现实:投降可保孙氏家族安全,避免“玉石俱焚”。

然而,这一主张与周瑜、鲁肃等主战派形成激烈冲突。孙权在周瑜“战则必胜”的保证下,最终选择联合刘备抗曹,并取得赤壁之战的胜利。此战不仅奠定了三国鼎立的基础,也彻底改变了张昭的政治命运。

尽管张昭的“主降”主张出于现实考量,但在胜利者书写的历史中,他被打上“软骨头”“投降派”的标签。孙权虽未公开追究,但内心对张昭的信任产生裂痕。此后,张昭逐渐被排除出核心决策层,其政治地位开始滑落。

四、丞相之争:性格刚直与政治平衡的双重困境

黄武元年(222年),孙权称吴王,设立丞相一职。满朝文武普遍推举张昭,孙权却以“性格刚直,难堪丞相之任”为由,任命孙邵为首任丞相。孙邵去世后,顾雍接任,张昭再次与丞相之位无缘。这一决策背后,是孙权对权力平衡的深刻考量:

性格冲突:张昭刚直敢言,曾因孙权打猎、嗜酒等行为多次当面斥责,甚至引发“封门对峙”的激烈冲突。孙权虽敬其才,却忌其直,不愿将最高行政权交予可能制约自己的人。

派系平衡:东吴政权由淮泗集团(武将)、江北流亡人士(如张昭)、江东世家大族(如顾雍、陆逊)三股势力构成。孙权需通过任命江东士族为丞相,以换取他们对政权的支持,避免“外重内轻”的局面。

政治符号化:随着孙权权威的巩固,张昭的“托孤元勋”身份逐渐从实权派转变为政治符号。孙权保留其高位厚禄,却剥夺其决策权,以此平衡各方势力。

五、晚年退隐:从权力中心到学术大家的转型

黄龙元年(229年),孙权称帝,张昭以年老体弱为由交出兵权,转任辅吴将军,地位仅次于三公。他改封娄侯,享受万户食邑,退隐后专注于学术研究,成为《左传》和《论语》的注解大家。这一转型既是张昭对政治现实的妥协,也是其人生智慧的体现——在权力斗争中急流勇退,以学术成就延续影响力。

嘉禾五年(236年),张昭去世,享年八十一岁。孙权素服吊唁,追思其功。尽管他未获丞相之名,但其“受遗辅佐,功勋克举”的历史地位,早已被《三国志》等正史肯定。后世评价他:“外杖子布廷争之忠,内有诸葛、顾、陆之族,故能鞭笞百越,称制南州。”这一评价精准概括了张昭在东吴政权中的独特作用——他既是开国元勋,也是政治平衡者,其地位沉浮折射出乱世中权力、派系与个人性格的复杂交织。

东汉末年,群雄逐鹿的战场上,一位身高八尺、武力过人的将领以悍勇闻名江东。他便是孙权麾下“十二虎臣”之一的董袭,字元代(一说元世,因避唐太宗讳改),其生平事迹虽未...

孙权 2026-01-27 卫温航渡夷洲:三国时期的首次官方联结公元230年,正值三国鼎立格局形成后的第十一年。东吴政权在长江流域站稳脚跟后,孙权将目光投向海洋。据《三国志·吴书·吴主传》记载,此时曹魏据中原、蜀汉守巴蜀,东...

孙权 2026-01-23 孙峻与孙权:跨越两代的宗室纽带在三国纷争的历史舞台上,东吴政权以其独特的政治格局和家族关系引人注目。其中,孙峻与孙权的关系,不仅是东吴宗室内部权力斗争的缩影,更深刻反映了那个时代家族政治的复...

孙权 2026-01-20 父子同辉:孙坚与孙策的东吴奠基传奇在东汉末年群雄逐鹿的乱世中,孙坚与孙策这对父子以卓越的军事才能与战略眼光,共同书写了东吴政权崛起的壮丽篇章。他们不仅是血脉相连的至亲,更是乱世中并肩作战的战友,...

孙策 2026-01-06 孙贲:东汉末年东吴基业的幕后奠基者东汉末年,群雄逐鹿,江东孙氏家族在乱世中崛起,成为割据一方的强大势力。在这段波澜壮阔的历史中,孙贲作为孙策和孙权的堂兄,以卓越的军事才能和忠诚的家族精神,为东吴...

孙权 孙策 2025-12-26 江东虎臣的幕后推手:吴景——孙氏兄弟的舅父与创业基石东汉末年的乱世烽烟中,一位来自吴郡的将领以血缘纽带与军事才能,成为孙氏集团崛起的关键人物。他既是孙策、孙权兄弟的舅父,又是江东基业的重要奠基者——吴景,这位被《...

孙权 孙策 2025-12-22 孙匡:乱世中的短暂星火——孙坚第四子、孙权胞弟的命运轨迹在东汉末年群雄逐鹿的烽火中,孙坚家族以勇武与谋略著称,其四子孙匡虽未如兄长孙策、孙权般名震天下,却以独特的身份与经历,成为孙吴政权崛起历程中不可忽视的注脚。这位...

孙权 孙策 2025-12-19 江东猛虎:小霸王孙策的传奇人生东汉末年,天下大乱,群雄逐鹿,在这风云变幻的时代,有一位少年英雄如璀璨流星般划过历史的天空,他便是被后世誉为“小霸王”的孙策。孙策以其非凡的勇气、卓越的军事才能...

孙策 2025-12-18 程秉:吴国儒学星火,礼教薪传东土在汉末三国动荡的时局中,一位来自汝南南顿的儒者程秉,以经学为舟楫,在乱世中开辟出独特的文化航道。他既是孙权治下的太子太傅,又是贯通五经的学术大家,其人生轨迹折射...

孙权 2025-12-18 忠烈之后,乱世孤忠:三国曹魏将领王凌的悲壮人生在三国纷争的宏大历史画卷中,王凌虽未如曹操、刘备、孙权等枭雄般光芒万丈,却以其独特的经历与抉择,书写了一段令人唏嘘的传奇。作为东汉司徒王允的侄子,他出身名门,却...

曹操怎么死的 孙权 2025-12-17 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘