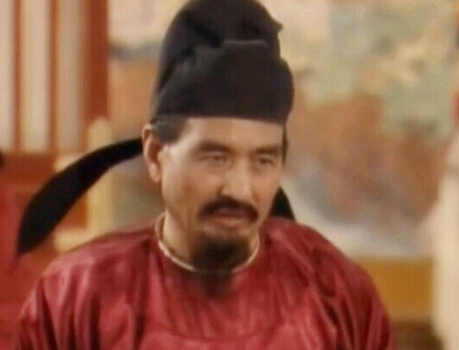

在唐玄宗开元末年的权力棋局中,牛仙客是一个特殊的存在。这位出身甘肃灵台的胥吏,凭借三十年如一日的勤勉,从基层县吏一路攀升至宰相之位,成为唐代唯一由流外吏员升至三品高官的典型。然而,当后世回望安史之乱前的政治生态时,牛仙客的仕途轨迹恰似一面棱镜,折射出盛唐制度弹性与人才困局的双重光影。

一、基层淬炼:胥吏升迁的制度突破

牛仙客的仕途起点极具时代特征。作为刺史之子,他并未继承家族荫庇,而是以“不入流”的县吏身份入仕。这种流外吏员与流内官品的隔阂,在唐代官场犹如天堑。但牛仙客凭借三项特质完成跨越:

实务能力:在河西节度使幕府任职期间,他独创“仓库盈实”管理模式,将凉州府库积蓄提升至“数以万计”钱帛,军械储备“量多质好品种齐全”。这种精细化治理能力,使其成为边疆节度使眼中的“理财专家”。

贵人网络:从县令傅文静到三任节度使(王君毚、萧嵩、崔希逸),每位上司都成为其晋升阶梯。萧嵩更将河西军政大权全盘托付,这种“以能获信”的职场生态,在唐代边疆官场具有典型性。

政治忠诚:当崔希逸清点其留下的“政绩账册”时,发现牛仙客在任期间“厉行节约,积蓄财物”,这种符合帝王审美的政治姿态,为其赢得唐玄宗“清勤不倦”的评价。

这种从基层胥吏到封疆大吏的跃升,暴露出唐代官制的重要特征:在科举制尚未完全主导仕途的时代,实务能力与贵人提携仍能突破制度壁垒。牛仙客的案例证明,盛唐官场存在一条“技术官僚”的上升通道。

二、中枢困局:老好人宰相的制度悖论

开元二十四年(736年),61岁的牛仙客被调入京城担任工部尚书,引发张九龄与唐玄宗的激烈争论。这场“牛李之争”的本质,是技术官僚与科举精英的制度碰撞:

能力错位:张九龄指出,尚书之职需“德高望重者”担任,而牛仙客“目不知书”的胥吏背景,使其难以应对中枢的复杂政务。这种担忧在牛仙客任相后得到印证——他处理政务时“唯唯诺诺”,遇事“如令式”(按老规矩办),完全沦为李林甫的应声虫。

权力失衡:李林甫看中牛仙客“不会得罪人”的特质,刻意扶持其上位。这种政治投机的结果,是门下省丧失封驳审议职能,李林甫得以独揽中枢大权。牛仙客的“不作为”,客观上成为李林甫擅权的制度缺口。

政策失效:尽管牛仙客在地方推行“和籴法”成功解决长安粮荒,但在中枢层面,他主导的删修律令、安置六州胡等政策,皆因缺乏决断力而流于形式。这种“地方能吏”与“中枢宰辅”的能力断层,暴露出唐代官制的人才培养缺陷。

三、历史回响:盛唐衰亡的制度注脚

牛仙客的仕途轨迹,恰似盛唐由盛转衰的微观缩影:

人才选拔的失衡:当技术官僚占据宰辅高位,而科举精英被边缘化时,政治决策的科学性必然受损。牛仙客任相期间,李林甫为巩固权力,将有能力的官员外放,将庸碌者调入中枢,这种“劣币驱逐良币”的现象,直接削弱了朝廷治理能力。

监督机制的失效:牛仙客在河西的政绩,本应接受御史台的严格审计。但崔希逸的“报告文学”式赞颂,暴露出地方监察体系的漏洞。这种“政绩注水”现象,在安史之乱前已成普遍风气。

制度弹性的双刃剑:牛仙客的升迁证明唐代官制具有突破常规的包容性,但这种弹性若缺乏有效制衡,就会演变为权力寻租的通道。当李林甫通过扶持牛仙客这类“技术官僚”来排除异己时,制度弹性便异化为政治腐败的催化剂。

在19世纪欧洲古典音乐的星空中,约翰内斯·勃拉姆斯以深邃的旋律与严谨的结构,成为德奥音乐传统的最后守护者。然而,这位被汉斯·冯·布洛与后世并称“3B”(巴赫、贝...

2026-01-13 探秘古代科举:千年选拔之路的制度与考题在中国古代,科举制度如同一座巍峨的桥梁,横跨千年,连接着寒门学子与仕途青云。它不仅是古代中国选拔官员的核心制度,更是文化传承与社会流动的重要载体。那么,古代科举...

2026-01-13 织田信长之子:被误解的“废物”标签与真实历史图景在日本战国史上,织田信长以“第六天魔王”的威名横扫群雄,其军事革新与政治手腕至今被视为乱世典范。然而,后世常以“虎父犬子”概括其子嗣命运,认为信长死后织田家迅速...

2026-01-13 狐偃:重耳霸业背后的“定海神针”在春秋乱世的风云中,晋公子重耳的流亡与崛起堪称一部跌宕起伏的史诗。而在这部史诗中,狐偃作为重耳的舅舅兼首席谋士,以其卓越的智慧、坚韧的意志和无私的忠诚,成为推动...

2026-01-13 萧摩诃:名将之名,读音与传奇的交织在浩如烟海的历史长河中,有许多闪耀着光芒的名字,萧摩诃便是其中之一。然而,对于这个名字的读音,不少人或许会感到陌生,甚至存在误读。今天,就让我们一同走进萧摩诃的...

2026-01-13 丰臣家:从巅峰到覆灭的必然之路在日本战国至安土桃山时代的历史长河中,丰臣家曾如一颗耀眼的流星划过天际,以惊人的速度崛起并统一日本,然而其迅速的灭亡又令人唏嘘不已。丰臣家二世而亡,背后有着复杂...

2026-01-13 达尔文:跨越学科边界的科学革命者1859年11月24日,伦敦街头书商的货架上,1250册《物种起源》在数小时内被抢购一空。这本颠覆人类认知的著作,不仅让作者查尔斯·达尔文成为科学史上的里程碑式...

2026-01-13 曲坛巨匠关汉卿:以笔为刃,刺破元代黑暗的戏剧先驱关汉卿(约1220-1300),号已斋叟,籍贯存在解州(今山西运城)、大都(今北京)、祁州(今河北安国)三说,其生平细节在历史长河中逐渐模糊,但通过《析津志》《...

2026-01-13 黄金与自然交织的艺术宇宙:克里姆特作品数量与艺术版图解析作为奥地利象征主义绘画的巅峰人物,古斯塔夫·克里姆特(1862-1918)在26年的创作生涯中留下了超过300件艺术遗产。这些作品涵盖油画、壁画、素描、装饰艺术...

2026-01-13 从历史与武侠交织中窥探段思平的武功境界在云南大理的历史长河中,段思平宛如一颗璀璨的星辰,他不仅是大理国的开国皇帝,在武功方面也留下了诸多传奇色彩,其武功水平在历史与武侠文化的交织中展现出独特魅力。历...

2026-01-13 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘