在清朝276年的统治中,奏折制度如同一台精密运转的齿轮系统,将中央集权推向了封建社会的巅峰。这项始于康熙中期的文书制度,经雍正、乾隆两朝完善,最终形成覆盖全国的密报网络。其核心作用不仅在于提升行政效率,更在于构建起皇帝对官僚体系的绝对控制,成为理解清代专制主义中央集权的关键密码。

一、突破官僚壁垒:构建直达天听的密报通道

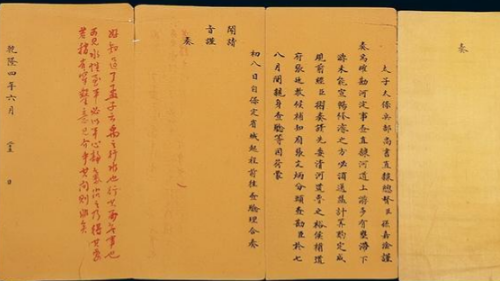

在奏折制度出现前,清代官员向皇帝汇报事务需经过复杂流程:地方官员的题本需经通政司转呈内阁,由大学士进行票拟后,皇帝方能批阅。这一过程不仅耗时冗长,更因中间环节过多导致机密泄露风险。康熙年间,苏州织造李煦、江宁织造曹寅等皇帝亲信开始使用奏折直接向皇帝密报江南政务,这种"绕过内阁"的文书形式,标志着皇帝开始建立独立于常规官僚体系的信息渠道。

雍正朝是奏折制度的关键转折点。为应对西北用兵的紧急军务,雍正帝将奏折使用范围从江南织造扩展至全国督抚,并发明了铜锁折匣与"御押"封口技术。据《雍正朝汉文朱批奏折汇编》记载,雍正年间每日奏折数量常达数十件,皇帝坚持"随到随批,无留滞",甚至在养心殿设置"奏折批阅处",形成"朕即国家信息中枢"的权力格局。这种密报机制使皇帝得以突破内阁的过滤,直接掌握地方财政、治安、民情等核心信息。

二、强化君主监控:打造官僚体系的动态数据库

奏折制度的真正威力,在于其构建的双向信息流。皇帝不仅通过奏折获取情报,更通过朱批对官员进行实时指导与监控。雍正帝在给年羹尧的奏折中写道:"朕实实想卿!"这种私人化批语,既是对臣子的情感拉拢,也是对边疆大员的直接掌控。据统计,雍正朝朱批奏折现存约3.5万件,其中涉及官员考核、任免的内容占比超过60%,形成了一套精密的官员动态评估系统。

这种监控机制延伸至基层治理。乾隆年间,保甲法与奏折制度结合,要求地方官员通过奏折定期汇报保甲编制情况。例如,1753年江苏巡抚庄有恭的奏折中,详细记载了苏州府"十户一牌,十牌一甲"的编制数据,使皇帝得以掌握全国基层社会的组织脉络。更值得关注的是"留中奏折"制度——对无实质内容的请安折,皇帝选择"留中不发",既避免文书冗余,又通过"已阅"的隐性反馈维持官员的汇报积极性。

三、重塑政治生态:催生独特的官场文化

奏折制度深刻改变了清代官场的运行逻辑。为获得皇帝青睐,官员们发展出独特的"奏折艺术":一方面,奏折内容需兼顾事实与政治正确,如1793年两广总督福康安在奏报英国马戛尔尼使团时,既如实记载使团规模,又强调"夷人跪拜如仪"的细节;另一方面,奏折格式逐渐规范化,形成"首陈恩遇、中报政务、尾表忠忱"的标准结构,这种程式化写作反而催生了"奏折文学"的特殊文体。

皇帝则通过朱批塑造政治话语权。雍正帝的"朕就是这样的汉子!"等个性化批语,既展现帝王权威,又传递用人导向。更关键的是"廷寄"制度的配套实施——对机密军务,皇帝通过军机处用"廷寄"直接向督抚发令,绕过六部环节。1762年清军平定大小和卓叛乱时,乾隆帝通过廷寄系统,在40天内完成从北京到伊犁的军事调度,这种效率在古代通信史上堪称奇迹。

四、制度遗产:专制巅峰的双刃剑

奏折制度在强化皇权的同时,也埋下了体制僵化的隐患。随着奏折数量激增,嘉庆朝后出现"折员"专职代写奏折的现象,导致信息失真风险上升。更严重的是,这种密报文化抑制了官僚体系的创新能力——地方官员为迎合皇帝偏好,往往夸大政绩、隐瞒问题,如1840年鸦片战争前,两广总督林则徐的奏折仍称"夷船腿短肚大,不善走海",这种信息过滤直接影响了中央决策。

然而,奏折制度的历史价值不容忽视。现存70余万件朱批奏折与百万件录副奏折,构成研究清代政治、经济、军事、文化的第一手资料。从康熙朝治理黄河的工程奏报,到光绪朝戊戌变法的政策辩论,这些泛黄的文书记录着一个王朝的兴衰密码。当1912年清帝退位诏书颁布时,奏折制度作为封建专制的象征正式退出历史舞台,但其构建的信息控制模式,仍在现代管理科学中引发持续思考。

1793年,当英国马戛尔尼使团携带蒸汽机模型、天文仪器等科技展品抵达北京时,乾隆皇帝以"天朝物产丰盈,无所不有"为由拒绝了通...

乾隆后的后面是谁继位 2026-01-09 洪亮吉:清中叶的学术巨擘与时代先驱在清朝乾隆、嘉庆年间的学术星空中,洪亮吉(1746-1809)犹如一颗璀璨的星辰,以其卓越的学术成就和独特的政治勇气,照亮了那个时代。他的一生,是勤勉治学、直言...

乾隆后的后面是谁继位 嘉庆怎么死的 2026-01-09 乌雅兆惠“夫妻煮肉”传闻:历史迷雾中的残酷真相与理性审视在清代历史的长河中,乾隆年间名将乌雅兆惠的军事生涯充满传奇色彩,他平定准噶尔、大小和卓叛乱,为清朝统一新疆立下赫赫战功。然而,在众多赞誉与功绩背后,“夫妻煮肉”...

乾隆后的后面是谁继位 小和卓 2026-01-08 纳兰明珠的婚姻:一生一世一双人的权臣传奇在康熙朝的权谋漩涡中,纳兰明珠以“三朝元老”的身份纵横捭阖,却以一段“一生一世一双人”的婚姻成为满清官场中的异类。这位权倾朝野的大学士,终其一生仅迎娶一位妻子—...

康熙的儿子们 纳兰明珠 2026-01-07 姚启圣功高不赏:满汉矛盾与帝王权术交织的悲歌在康熙朝波澜壮阔的历史画卷中,姚启圣无疑是一位浓墨重彩的人物。他以卓越的军事才能和深远的战略眼光,为清朝统一台湾立下赫赫战功,堪称平台的关键推手。然而,这位功高...

康熙的儿子们 启 2026-01-06 清朝甘肃冒赈案:一场震动朝野的贪腐风暴在清朝乾隆年间,一场名为“甘肃冒赈案”的贪腐大案如惊雷般炸响,其规模之大、影响之深,堪称清朝第一大贪污案。这起案件不仅牵涉了甘肃全省各级官员,更波及直隶、盛京、...

乾隆后的后面是谁继位 2026-01-06 弘昼与弘历:同父异母的兄弟情深在清朝的历史长河中,乾隆皇帝弘历与和亲王弘昼的故事宛如两颗璀璨星辰,交相辉映。他们虽非同母所生,却有着深厚的兄弟情谊,在清朝的政治舞台上各自书写着独特的篇章。生...

乾隆后的后面是谁继位 2026-01-05 乾隆盛世下的江南巡幸:解码乾隆第三次南巡的时空密码在清朝康乾盛世的辉煌图景中,乾隆皇帝的六次南巡堪称最具争议的历史事件之一。作为中国历史上实际执政时间最长的帝王,乾隆帝以"以皇祖之心为心&am...

乾隆后的后面是谁继位 2026-01-05 清朝金川:历史烽烟中的川西秘境今何在在清朝乾隆年间,西南边疆曾爆发过两次规模浩大的军事行动——大小金川之战。这场持续数十年的战争不仅改写了川西高原的政治格局,更让"金川&...

乾隆后的后面是谁继位 2025-12-30 乾隆情史:三位挚爱女子的传奇人生在清朝乾隆帝长达六十三年的统治中,后宫佳丽如云,然而真正能走进他内心深处、占据特殊地位的,唯有三位女子——生母孝圣宪皇后钮祜禄氏、结发妻子孝贤纯皇后富察氏以及最...

乾隆后的后面是谁继位 孝圣宪皇后 2025-12-30 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘