在中原地区正统王朝的史官的笔下,匈奴最终的衰落似乎是跟汉王朝对其的军事打击有着密不可分的关系。但若是我们摘下了有色眼镜再去观察,其实真实的情况根本不是这样,匈奴的最终消失,追究其原因,还是要怪他们自己。那么到底是什么原因呢?下面历史资料网小编就来给大家讲一讲吧。

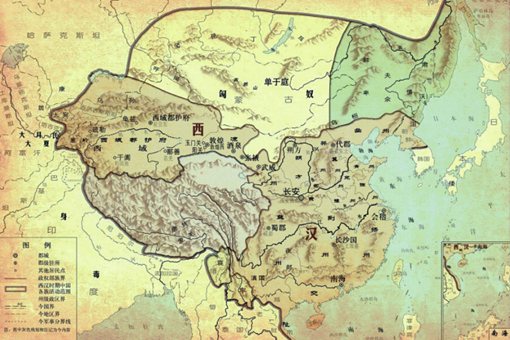

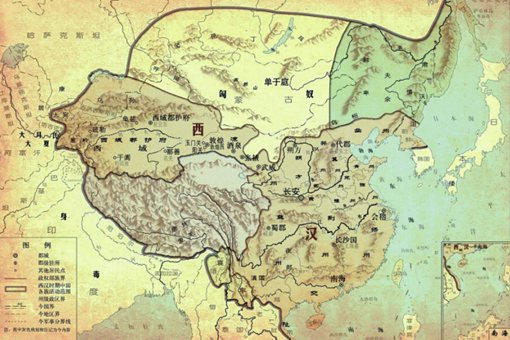

以长城为标志,划分了游牧民族与农耕民族的分界线,也划分了传统意义上华夏与蛮族的边界。

大约在新石器时代晚期,华北地区的农业聚落得到巨大的发展与增长,使得其不得不向外进行扩展,到农业条件相对较差的黄土高原边缘以及西辽河地区。这时,并没有明显的农耕与游牧的分界,甚至还没有出现真正意义上的“专业化游牧”。

好景不长,公元前1500年左右,全球气候由湿润走向干旱。华北的湿润期随之结束,这对处在农耕边缘区的人群造成了巨大的冲击。大约在商早期,这些地区的人们渐渐放弃了纯农耕的生活,开始农牧兼营,定居化程度也相应降低。青铜武器这时也渐渐在这些地区普及,生活环境较为恶劣,对资源的武力争夺愈发激烈。

到了西周中期,关中平原的“宗周”地区受到北方戎狄部族的威胁。周穆王西游,周孝王封秦人的祖先抵御西戎,周宣王伐猃狁,可能都是出于保护领土的无奈之举。但这,也阻挡不了西周被犬戎灭亡的命运。周成王东迁,自此再也没有回到渭河流域,可见戎狄侵入之深。

伴随着戎狄入侵的逐步深入,东方诸侯之间的认同也渐渐加深,产生了“内诸夏而外夷狄”的思想,“攘夷”也被提升到与“尊王”相同的高度。这就是华夏认同的萌芽。此时的戎狄也不是纯游牧人群,但游牧在经济中的比重已经较此前大大提高。

考古资料显示,春秋末期到汉初,北方草原民族定居遗迹完全消失,随葬品全部变为小物件,需要定居畜养的猪等动物消失,只剩下可供游牧的羊、马、牛。农耕的成分完全消失,专业化的游牧终于在此时兴起。中国北方草原上的第一个游牧民族——匈奴,就是在此时悄然崛起的。

战国时期,北方边国秦、赵、燕等国都广筑长城,抵御胡人,文化认同上的华夷终于实质化为阻隔两者的长城。此时也不再有春秋早期中原国家与戎狄通婚的场景,游牧与农耕的对立自此完成。

匈奴是游牧民族,逐水草而迁徙,无城郭常居耕田之业。为了更好地利用资源,游牧族群必须充分利用不同季节与不同地区的自然资源。其实,这是躲避风险的无奈之举,毕竟一场突如其来的寒潮,就会使牧群损失惨重。所以,夏秋两季让牛羊长距离迁徙,以此健体养膘,春冬两季则躲到背风山下的草场,度过寒冷的时节。

但移动使得游牧族群结构极其不稳定,很难像农耕民族一样,建立稳定的政权与秩序。匈奴社会就十分典型,在不同的游牧地区,有不同的王,左贤王、右贤王、浑邪王、休屠王等等,其实,他们就是不同部落的首领。

另一方面,游牧是一种难以自给自足的经济生态,需要各种辅助性的生业,如贸易、掠夺、狩猎。对匈奴来说,塞北环境恶劣,狩猎、农耕的产出太少,如果部落间互相掠夺,则内耗太大,甚至两败俱伤。而长城以南富庶的农耕地区深深吸引着北方游牧人群南下掠夺,极大地填补了游牧自身的不足。于是,一种为了突破边界、获取资源而组成的“游牧国家”应运而生。游牧国家不同于一般的游牧部落联盟,而具有相对复杂的政治组织,甚至有常备军。

在汉帝国无力反击时,游牧国家还能维持,但一旦展开反击,这样的游牧国家,便会土崩瓦解。

匈奴对汉帝国的掠夺一年四季不消停,这表明,这种掠夺是战略性的掠夺,而并非仅仅保证生存。这也说明,匈奴可以动员一支四季常备的军队,但这恰恰违反了游牧民族季节性的移动,造成游牧活动本身的困难。

汉初,天下初定,国家疲敝衰弱,白登之围更对匈奴产生了恐惧心理,只得与其进行和亲与贡赐贸易,但仍不能阻止匈奴对边地的掠夺。经过汉初70多年的休养生息,又恰逢汉武帝的雄才大略,一改对匈奴和亲的姿态,而是进行战略性的反击。在这种反击之下,匈奴顷刻就显露出自己的弊端。

汉军很了解匈奴的特性,匈奴出击的时间大多选在春季。刚刚度过寒冷的冬季,初春时节正是游牧族群最困难的时侯,而这时进攻匈奴正好命中其要害,所以对匈奴的缴获动辄成千上万的牛羊。这说明为了战争,匈奴各部落聚合在一起组成军队,但游牧人手不够,只能一边放牧一边战争。战败后,匈奴人可骑着马逃走,但他们的牧群则没有这样的移动性,只能拱手送给敌军。

牧群是游牧民族的根本,这样的损失其实比人的损失还要惨痛。游牧民族的军事优势——机动性,在匈奴“游牧国家”的结构下,面对汉帝国的反击,反而变成了劣势。

此外,国家结构也使得匈奴丧失了各牧团分散移动,以应对季节性灾害的能力。其中最典型的便是对乌孙的战争,“其冬,单于自将万骑击乌孙,颇得老弱,欲还。会天大雨雪,一日深丈余,人民畜产冻死,还者不能什一”。冬季本来是游牧族群少有的安定日子,应当在背风的山下休养,但匈奴冬天出击,让他们正好遭遇灾害,损失惨重。

自武帝的漠北决战后,匈奴内部便产生了一定的分裂,而宣帝时期的西域之战更是给匈奴以重创。匈奴的衰落分裂在汉帝国的打击下,势成必然。最终经历了五位单于并立相争,呼韩邪单于率部归附汉帝国,漠南漠北匈奴彻底分裂。漠南匈奴用和平的方式逐步突破长城的封锁,并最终突破华夷界限与华夏融为一体。漠北匈奴在南匈奴与汉帝国的联合打击下,不得已西迁,引发了亚欧游牧带上其他民族的历史变迁。

除了匈奴之外,在魏晋南北朝时期,西羌、东胡等也逐步突破以长城为主的封锁线,不断融入华夏之中。游牧民族突破华夷边界,以中原王朝为代表的“华夏文明”,也在不断丰富着自己的内涵。

在唐代诗歌的璀璨星河中,刘皂虽非最耀眼的星辰,却以独特的创作风格与深沉的情感表达,在中晚唐诗坛刻下属于自己的印记。这位身世成谜的诗人,通过《渡桑干》《长门怨三首...

2026-01-13 权谋漩涡中的背叛与覆灭:张松之死的深层剖析东汉末年,益州牧刘璋治下的别驾张松,本可凭借其才智在乱世中谋得一方安稳,却因一场精心策划的背叛,最终落得身首异处的悲惨结局。其死因不仅关乎个人命运,更折射出乱世...

2026-01-13 诗韵交织:韩翃与戎昱的诗意对话在唐代诗歌的璀璨星河中,韩翃与戎昱虽并非声名最为显赫的巨星,但他们的诗作同样散发着独特的魅力,在历史的长河中留下了属于自己的印记。尽管目前并没有确凿的史料记载韩...

2026-01-13 探寻亚历山大帝国的都城:历史长河中的辉煌坐标在人类历史的长河中,亚历山大帝国宛如一颗璀璨的流星,划过欧亚非大陆的天空,留下了浓墨重彩的一笔。这个由亚历山大大帝一手缔造的庞大帝国,以其广袤的疆域、多元的文化...

2026-01-13 笔走千峰立骨魂:解码北方山水画的雄浑密码中国山水画自魏晋萌芽、隋唐成熟,至五代北宋形成南北分宗格局,其中北方山水画派以荆浩、关仝、李成、范宽等人为代表,构建起一套以“雄浑刚健”为核心的美学体系。其风格...

2026-01-13 古人真的很“古”吗?——穿越时空的文明对话当现代人用“人心不古”感叹世风日下时,或许很少有人真正思考过:古人究竟有多“古”?这个看似简单的问题,实则牵涉到人类文明演进的深层逻辑。从原始部落到青铜时代,从...

2026-01-13 笔墨绘山河:南宋山水四大家的艺术传奇在中国绘画史上,南宋时期的山水画以其独特的艺术风格和审美意趣独树一帜,而“南宋山水四大家”——李唐、刘松年、马远、夏圭,更是这一时期绘画艺术的杰出代表,他们的作...

2026-01-13 武成王:跨越历史与神话的武将至高荣誉在中国历史与神话的交织中,“武成王”这一称号承载着丰富的文化内涵与历史记忆。它既是一个具体的官职,也是武将群体中至高荣誉的象征,在不同时代背景下展现出独特的意义...

2026-01-13 玫瑰血色:英国红白玫瑰战争爆发的深层动因1455年至1485年间,英国兰开斯特家族与约克家族为争夺王位展开长达三十年的血腥内战,这场被称为“红白玫瑰战争”的冲突不仅改写了英国政治版图,更深刻影响了欧洲...

2026-01-13 玫瑰与权杖:路德维希四世与爱丽丝公主的联姻传奇在19世纪欧洲的王室版图上,黑森大公路德维希四世与英国爱丽丝公主的婚姻如同一场精心策划的政治棋局,既承载着家族荣耀的延续,也暗涌着个人命运的波澜。这场联姻不仅重...

2026-01-13 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘