在华夏文明的星河中,卞和的名字如同一颗历经磨砺却愈发璀璨的宝石,其故事跨越两千余年仍被传颂。这位春秋时期的楚国平民,以三次献玉的悲壮经历,在历史长卷中刻下“忠贞之士”的永恒印记。

一、荆山璞玉:命运转折的起点

据《韩非子·和氏》记载,卞和本是荆山(今湖北襄阳南漳县)的普通樵夫,却因一次偶然的发现改写了人生轨迹。相传他在玉印岩(今南漳巡检山区)目睹凤凰栖于洞中,遵循“凤凰不落无宝之地”的古训,深入洞穴寻得一块璞玉。这块未经雕琢的玉璞,在卞和眼中是“可雕琢成国宝”的稀世珍品,他毅然决定将其献给楚国君主。

然而,这块璞玉的命运远比卞和想象的坎坷。楚厉王时期,玉匠仅凭肉眼判断其为普通石头,卞和因此被以“欺君之罪”砍去左足;楚武王继位后,历史重演,卞和再次失去右足。两次献玉的失败,不仅让卞和失去双腿,更让他背负“骗子”的骂名,但这位荆山汉子始终坚信:“宝玉而视之石,忠贞之士而名之以诳,此吾所以悲也。”

二、血泪泣玉:真理终见天日

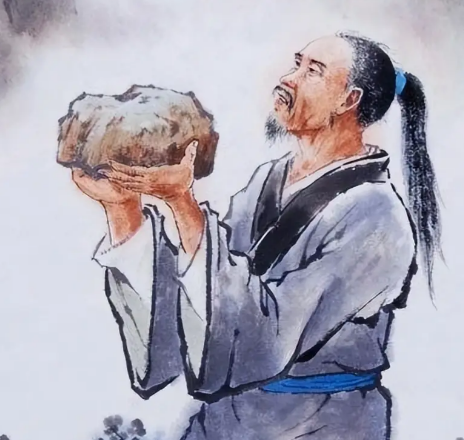

当楚文王即位时,卞和已从热血青年变为白发苍苍的老人。他抱着璞玉在荆山下痛哭三日三夜,泪水哭干后竟以血代泪。文王闻讯派人询问,卞和道出心声:“臣非悲刖,悲夫宝玉而视之石,贞士而名之以诳。”这份超越个人苦难的赤诚,终于打动了文王。他命玉匠剖开璞玉,果然得到一块通体洁白、侧视泛碧的绝世美玉。为纪念卞和的坚持,文王将其命名为“和氏璧”。

这段历史在《史记·廉颇蔺相如列传》中得到印证:“和氏璧,天下所共传宝也。”而卞和三次献玉的壮举,更衍生出“卞和泣玉”“卞和献璧”等典故,成为后世文人墨客吟咏的对象。唐代诗人李白在《古风》中写道:“抱玉入楚国,见疑古所闻。良宝终见弃,徒劳三献君。”元代傅咸则在《玉赋》中感叹:“当其潜光荆野,抱璞未理,众视之以为石,独见知于卞子。”

三、文化符号:从历史人物到精神图腾

卞和的故事超越了简单的历史事件,演变为中华文化中“忠贞”“执着”的象征。他拒绝楚文王封赏零阳侯的举动,被后世视为“不慕名利”的典范;而“和氏璧”本身,更成为权力与正义的双重隐喻。

战国时期,和氏璧引发“完璧归赵”的千古佳话,蔺相如面对秦王时“宁为玉碎”的勇气,正是卞和精神的延续;秦始皇统一六国后,将和氏璧雕琢为传国玉玺,刻“受命于天,既寿永昌”八字,使其成为皇权正统的象征。尽管玉玺在五代后下落不明,但“和氏璧”的传说始终与王朝兴衰紧密相连。

在文学艺术领域,卞和的形象被不断重构。元代散曲《朝天子·卞和》以“楚王空怨卞和痴”讽喻统治者昏庸;明代画家戴进创作的《卞和抱璞图》,通过卞和拄拐抱玉的姿态,展现其不屈的意志;现代影视作品中,《大秦帝国之裂变》等剧集更以戏剧化手法再现卞和献玉的场景,让这位历史人物焕发新的生机。

四、历史争议:真实与传说的交织

尽管卞和的故事广为流传,但其真实性始终存在争议。有学者指出,《韩非子》成书于战国末期,距卞和时代已逾三百年,可能存在艺术加工;而“卞和”之名在先秦文献中鲜有记载,直至汉代《史记》《新序》才明确提及,引发“虚构人物”的猜测。

关于卞和的籍贯,湖北南漳、安徽怀远、河南灵宝等地均声称是其故里。湖北南漳的玉印岩留有卞和采玉的传说,岩下石洞可容数十人,洞壁刻有“青螺石帐”四字;安徽怀远的荆山则有卞和洞、抱璞岩等古迹,唐代诗人胡曾曾在此留下“抱璞岩前桂叶稠,碧溪寒水至今流”的诗句。这些争议恰恰反映了卞和文化影响力的深远。

五、永恒启示:真理与时间的较量

卞和的故事之所以能穿越时空,在于它触动了人类最深层的共鸣:对真理的坚持。在信息闭塞的古代,一块璞玉的价值需要数十年甚至百年才能被认知;而在现代社会,新思想、新技术的推广同样面临质疑与阻力。卞和用双腿的代价证明,真理或许会迟到,但永远不会缺席。

在华夏文明的星河中,卞和的名字如同一颗历经磨砺却愈发璀璨的宝石,其故事跨越两千余年仍被传颂。这位春秋时期的楚国平民,以三次献玉的悲壮经历,在历史长卷中刻下“忠贞...

卞和 2025-08-06 和氏璧:价值几何?一场跨越千年的价值追问“和氏璧”三个字,自春秋战国时期便镌刻进中华文明的基因。从卞和献玉的悲壮传说,到“完璧归赵”的惊心动魄,再到秦始皇以之铸传国玉玺的帝王执念,这件玉器早已超越物质...

秦始皇陵 卞和 2025-07-28 揭秘:历史上的疑案 传说中和氏璧下落之谜在中国历史上,和氏璧作为一件无价之宝,其传奇经历和神秘失踪一直是人们津津乐道的话题。从楚人卞和献玉,到“完璧归赵”的典故,再到秦始皇将其制成传国玉玺,和氏璧的每...

秦始皇陵 卞和 2024-11-03 卞和献玉的故事是怎样的?有何寓意?在中国的古代传说中,有一个名叫卞和的人,他因献玉的故事被人们广为传颂。这个故事不仅揭示了古代社会的风俗习惯,更蕴含了深厚的哲理,引人深思。 故事发生在春秋...

卞和 2023-12-18 卞和献玉:一段传世的珍宝故事在中国的历史长河中,有许多传奇的故事流传至今。其中,卞和献玉便是一段充满传奇色彩的珍宝故事。那么,卞和献玉究竟指的是什么呢?让我们一起走进这段传世的珍宝故事...

卞和 2023-12-14 深度解析:卞和,一个怎样的人?在中国古代历史中,有许多杰出的人物,他们以自己的智慧和勇气改变了历史的进程。其中,卞和就是一位备受赞誉的人物。他是一位有着深厚学识、高尚品质和坚定信念的人,...

卞和 2023-12-14 卞和献玉指的是什么:一段传世的珍宝故事在中国古代,玉石被赋予了丰富的文化内涵,成为了权力、地位和财富的象征。而卞和献玉的故事,更是传颂千古,成为了中国玉文化的瑰宝。今天,让我们一起走进这段传世的...

卞和 2023-12-08 卞和献玉的典故,故事讲了什么内容?在中国悠久的历史长河中,有许多典故被传颂千古,其中“卞和献玉”便是其中之一。这个典故讲述了卞和为了国家的利益,不惜牺牲自己的利益,将一块价值连城的玉石献给了...

卞和 2023-10-19 卞和是一个什么样的人?有什么性格存在?在中国历史上,有许多令人敬仰的人物,他们以自己的智慧和勇气为国家和民族作出了巨大贡献。今天,我们要讲述的这位人物,名叫卞和,他是战国时期楚国的一位著名玉石鉴定家,被誉为&ldquo...

卞和 2023-10-19 卞和是个怎样的人?形象是什么样的?在中国商界,有这样一位企业家,他凭借着自己的智慧和毅力,将一家小公司发展成为行业的佼佼者。他就是卞和,一位充满传奇色彩的企业家。本文将从不同角度来描绘这位企业家的形象,让我们一起了...

卞和 2023-10-19 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘