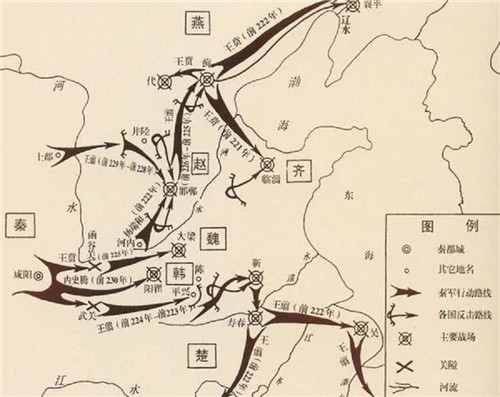

公元前221年,秦灭六国,建立了我国历史上第一个大一统王朝秦朝。秦国自商鞅变法之后,国力日益强盛,不断蚕食关内诸侯,可采取的都是步步为营的步骤,并没有全力进攻六国。可是,在公元前230年,秦国却一反常态,主力尽出,自公元前230年~221年这短短的十年间,扫灭群雄,统一天下。

诚然,秦国的实力远超关东六国,单独对敌关东任何一国都具有绝对的压倒性优势,这种局面不仅是在公元前230年就出现的,而是自商鞅变法成功之后就已经成为了常态。

可是,在以往的战争中,关东六国在局势危急之际,往往都会组成联军与秦军对抗,也曾经战胜过秦国,也曾兵临函谷关,打的秦国不敢踏出函谷关半步。可是,自公元230年之后,面临着秦国的灭国行动,关东六国却再也没有组织起一次像样的联盟,以至于被秦国各个击破,这又是为什么呢?

周朝在灭商之后,为了自己的统治,大肆分封诸侯,最多时大大小小的诸侯国有百个之多。各诸侯之间的势力范围犬牙交错,互相制约,互相依存,卫护周王室。周平王东迁之后,局势为之一变,郑国首先发难,开始了兼并的风潮。到了战国初期,在中原大地上,只剩下秦、楚、燕、魏、赵、韩、齐等七个大国和卫、中山、越、宋、鲁等几个小国了。这几个小国虽然势力不大,但在战国时期的作用却非常之大。

从地理性形式来看,中山国横亘在赵、魏、燕之间,作为这几个国家的战略缓冲区。魏国和赵国几次覆灭中山国,可中山国却屡屡复国,这里面固然有中山国后裔不甘心的原因,但更重要的是齐国和燕国是不会允许魏国和赵国占据中山国,进而势力范围扩大到自己身边来的。

因此,齐国和燕国才会在背后积极支持中山复国。卫国在太行山的东麓,掌控着三晋出兵中原的交通孔道,齐国和秦国也不会允许卫国落在三晋手中,因此,卫国虽然弱小,也是大国力保的对象。

位于齐国身边的鲁国是齐国和燕国之间的天然屏障,他的作用不仅于此,还可以在北部少数民族南下的时候,成为齐国御敌与国门之外的战场。如果北方少数民族南下,势必会先攻击鲁国,那是,齐国就可以出兵救鲁,把战场放在鲁国,以保证自己国家不受战乱之苦。

东边的越国也是这样,他是横在楚国和齐国之间的战略缓冲区,虽然已经趋于没落,但是齐国和楚国并没有向其动手,其原因和中山国和卫国的情况差不多。而宋国呢,也是同样情况,他是楚国通往中原腹地的必经之地,只要是宋国存在,楚国就不能越宋进攻齐国。

战国初期宋国宋康王非常残暴,不断蚕食周边国家,但是楚国和齐国却并没有强烈反击,其原因就是不想失去宋国这个战略缓冲区,宋康王也正是看到了这一点,才敢与放心大胆攻击楚国与齐国。

这种各国之间的战略布局基本上保证了列国之间的战略平衡,这就是战国初期列国之间的战争频繁,但却始终没有任何一国能够一家独大的局面出现。秦国虽然势力超强,但是一旦触犯众怒,也承受不住列国联军的攻击。可是,这种局面在公元前306年被打破。

公元前306年,楚国出兵灭了越国,在东部已经和鲁国接壤。此举虽然在一定程度上打破了战略平衡,但是毕竟没有和齐国直接发生冲突,齐国又贪图安逸,也就没有和楚国发生严重的冲突。公元前296年,赵国灭中山国,给齐国和燕国造成了不小的压力,不过,横亘在这几个国家之间还有个卫国,局势还不至于恶化。

公元前286年,秦国和魏国、齐国、楚国联军灭了宋国,成为了秦国灭六国的战略契机。从表面上看,宋国被灭,楚国、齐国、魏国大得其利,秦国因为离得远,并没有得到好处,可是,因为缺少了宋国这个战略缓冲区,楚国、齐国、魏国的边境开始接壤,几方的利益争夺呈白热化,严重的冲突使列国之间不仅损失惨重,最重要的是列国之间的矛盾不断加深,互相的不信任程度急剧加深,关东六国从此之后再也无法组织起联军来与秦国争雄了。

公元前256年,鲁国为楚考烈王所灭,中原列国只剩下卫国在苟延残喘。虽然秦国并没有覆灭卫国,但此时的卫国已经成为了秦国的附庸,名存实亡。到了此时,周初的百国也只剩下齐楚燕韩赵魏秦这七个国家了,史称战国七雄,而且老牌的国家也仅剩下燕国一国了。

在公元前241年卫国称为附庸开始,到公元前230年这十一年间,中原六国并没有认识到危险,反而为了各自的利益不断争夺、厮杀,不断消耗自身的实力。反观秦国,身处关中平原,根本不参与六国之间的争夺,反而趁着六国混战的间隙,不断蚕食关东六国。关东六国为了拉拢秦国助力,反而不断要求秦军出兵相助,这就又给了秦国增强实力的机会。

公元230年,秦国终于觉得时机已经成熟,开始了覆灭六国的战争。此时的关东六国因为过去的仇恨和利益上的矛盾,互不相信,再也组织不起联军与秦国对抗,只得各自为战。以秦国积攒了百年的实力来攻打实力严重受损的六国,可谓是摧枯拉朽,因此,关东六国被各个击破,秦国仅用不到十年时间就覆灭了六国。

综上所述,秦国能够覆灭六国的主要原因有三:

其一、秦国自身实力强劲

其二、中原列国之间作为战略缓冲区的卫、中山、宋、鲁、越不复存在。

其三、宋国的覆灭,使得中原列国之间,尤其是楚国、齐国、魏国之间的边境接壤,利益争夺愈演愈烈,使得列国之间丧失了基本的信任,再也组织不起联军来与秦国对抗。

因此说,宋国的覆灭从表面上看是齐国、楚国、魏国的利益,但却成为了秦国攻灭六国的战略契机。

秦朝作为中国历史上第一个大一统王朝,其强大的军事力量与高效的政治制度密不可分。其中,军功等级制度作为商鞅变法的核心内容,不仅重塑了秦国的军事体系,更深刻改变了社...

商鞅 2026-01-12 晁错:西汉削藩的改革先驱与悲情英雄晁错(前200年—前154年),颍川郡(今河南禹州)人,是西汉初期杰出的政治家、文学家与改革家。他自幼师从法家学者张恢,深谙申不害、商鞅的刑名之术,这种强调法律...

商鞅 2025-12-24 秦惠文王嬴驷:战国风云中的破局者与奠基人公元前356年,栎阳王宫中传来婴啼,嬴驷的诞生为秦国开启了一个新的时代。这位秦孝公之子、战国时期首位称王的秦国君主,以铁血手腕与政治智慧,在商鞅变法的废墟上重构...

商鞅 秦孝公 2025-12-23 铁腕变法:商鞅——先秦法家的革新旗手在战国烽烟四起的时代,商鞅以雷霆手段推动秦国变法,将一个偏居西陲的弱国锻造成统一六国的战争机器。这位出身卫国公族的改革家,用二十余年时间践行法家思想,其变革之彻...

商鞅 2025-12-23 从试探到抉择:商鞅选择霸道治国的深层逻辑公元前361年,21岁的秦孝公嬴渠梁即位时,秦国正深陷“诸侯卑秦”的困境。这个西陲弱国不仅被魏国夺取河西之地,更在诸侯会盟中被排除在外。商鞅带着“变法图强”的抱...

商鞅 秦孝公 2025-12-10 功过两重天:商鞅与秦国两代君主的权力博弈公元前361年,21岁的秦孝公嬴渠梁面对的是"诸侯卑秦"的困局:河西之地被魏国占据,秦国在诸侯会盟中被排除在外,国力衰微至极...

商鞅 秦孝公 2025-12-10 李悝与商鞅:变法双璧,为何商鞅独耀千古?在战国时期的历史长河中,李悝与商鞅宛如两颗璀璨的星辰,以各自独特的变法光芒,照亮了国家走向富强的道路。李悝在魏国率先拉开变法大幕,商鞅则在秦国续写变法传奇。二者...

商鞅 2025-12-04 商鞅之死:变法强秦背后的权力博弈与制度惯性公元前338年,咸阳城头飘着初冬的寒意,商鞅被车裂于市,九族尽诛。这位用二十年时间将秦国从西北边陲弱国推向战国霸主之位的改革者,最终倒在了自己亲手铸造的法治利刃...

商鞅 2025-11-07 商鞅的三步进阶法:从魏国失意者到秦国变法核心的崛起之路商鞅,这位战国时期法家思想的集大成者,以“商鞅变法”将秦国从西陲弱国推上统一六国的轨道。然而,他的仕途并非一帆风顺——在魏国公叔痤府中蛰伏六年未获重用,却在入秦...

商鞅 公叔痤 2025-11-04 李悝与商鞅:变法双璧为何仅一人名垂青史?战国时期,魏国李悝与秦国商鞅先后掀起变法浪潮,二者均以法家思想为根基,通过制度革新实现国家富强。然而,历史长河中,商鞅之名如雷贯耳,李悝却逐渐隐入史册角落。这种...

商鞅 2025-10-28 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘