中国的经商传统源远流长,早在春秋时期就有陶朱公“操计然之术以治产”,合理的根据节气民情来经商,最后发家致富,陶朱公也由此成为商人的代名词,“孔门十哲”之一的子贡也是著名的商人。

太史公在他的《史记》里专门列了一个先秦诸大商巨贾的传记,向人民讲述为商之道。随着时代的发展,生产力的提高,商业活动愈发频繁,在明清之际,开始出现以地域或宗亲为纽带,影响力遍布全国的商帮,其中最为有名的就是号称“南徽北晋”的晋商与徽商。

晋商与徽商早在明代中后期就已经成为中国最大的两个商帮,时人有“富室称雄者,江南则推新安,江北则推山右”的说法,新安是徽州的古称,“山右”指太行山之右的山西,说的就是徽商与晋商。

嘉靖朝首辅严嵩的儿子严世藩曾与友人纵论天下富豪,评出十七家最有钱的,而其中除了“山西三姓,徽州二姓”,余者无不是帝戚勋贵,可见徽商晋商的财力。

而说到徽晋二商的发家,则完美印证了一句老话——人都是被逼出来的。

俗话说“一方水土养一方人”,山西、徽州商人们的经商才能与他们所处的地理环境有很大关系。

山西是中华民族的起源地之一,帝尧的都城所在之地,早在上古时期就被开发成一片沃土,春秋时期晋文公就是凭三晋之地而成就霸业。

但随着时代的发展,人丁滋生,过度的开垦使土地变得贫瘠,明代文人陆深在他的《燕闲录》里记载道:“今之山西,土瘠天寒,生物鲜少”,土地产出有限,造成大量人口过剩,这些辛勤一年,半岁之食不能得的人不得不远走他乡找寻活路。

晋商会馆遗址

而与山西“祖上曾经阔过”不同,徽州自古到今都是穷山恶水。

徽州地处万山之中,不通车马,只有水道与外界相连,有“八山一水一分田”的说法,一直存在“田地少,户口多,土地微”的问题。生存环境之恶劣,从当地流传的俗语中可见一斑,“前世不修,生在徽州,十二三岁,往外一丢”。生存问题同样迫使徽州人不得不走出大山,求活于四方。

山西与徽州二地的商人皆是因为故乡贫瘠带来的生存压力迫使他们转而经商,他们经营的项目也繁且杂,“上至绸缎,下至葱蒜”,无所不包。

所经营的这些七零八碎的小物件也为他们积累了第一桶金,在明朝建立后,借着历史大势与新朝新国策的东风,让无数山西、徽州二地的小商贩成长为巨贾。

徽州古城

这股东风无疑是明朝立国以后长期实行的国策——开中法。

朱元璋驱逐鞑虏,恢复中华后,明朝与北元大致是沿长城防线长期处于对峙状态。元朝的残余势力逃到草原,联合漠北宗王时刻图谋着铁蹄南下,所以明朝的边防局面是非常紧张的。

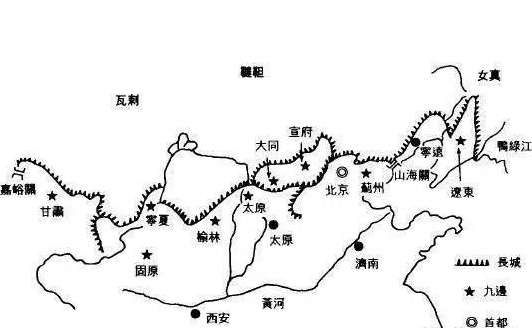

在这种形势下,明朝在长城沿线由东往西设立了辽东、蓟州、宣府、大同、太原、延绥、宁夏、固原、甘肃等九个军事重镇,谓之“九边”。明朝在九边部署了八十多万军队,承担起几乎全部国防任务。

“兵马未动,粮草先行”,这么庞大的军队人吃马嚼的,每年需要大量的饷银粮秣才能维持。饷银还好说,把粮草转运到边塞却是事倍功半,大多数粮食都消耗在路途上。

按《大明会典.卷二十八》记载,明初九边每年需要粮食二百七十多万石,保障这两百多万石粮草的供给,对于明廷来说,是沉重的负担。这个时候,开中法应运而生。

洪武三年(1371年),山西行省言:“大同粮储,自陵县运至太和岭,路运费烦,请令商人于大同仓人米一石、太原仓人米一石三斗,给淮盐一小引。 商人鬻毕,即以原给引目赴所在官司缴之。 如此则转运费省而边储充。”朱元璋下旨准许,由此开始施行开中法。

“召商输粮而与之盐,谓之开中”——《明史.食货志》

顾名思义,开中法就是发动商人自己购粮,把粮食运输到边关,交接后可以领取一定量的盐引,再拿着盐引到产盐地兑换为盐来销售。而盐属于生活必需品,是稳赚不赔的暴利行业,如今能够通过纳粮获取特卖权,所以有实力的商人纷纷参与其中。

开中法首先在大同施行,所以山西的商人们占据了天然的地理优势,他们直接在边境招募流民,开垦土地,自己种植粮食来换取盐引,也就是所谓的商屯。

这样做的好处一是就地屯垦,免去了转运的麻烦,二是收纳流民,减少了社会不稳定因素,三是能够让驻军就地受利,消除了滋扰地方的隐患,可以说在当时的形势下,开中法无疑是比较先进的制度。

明代九边分布图

在大同率先施行的开中法极大触犯了徽商的利益,九边离山西近而离南直隶远,徽州的商人们远赴边境商屯又人生地不熟,远远竞争不过晋商,导致九边的盐引大多为晋商所控制。

盐引兑换的主要是淮盐与浙盐,一度达到了两地盐场产出的一半。两淮与浙江一直都是徽商的势力范围,这是在争夺徽商的饭碗。

于是在弘治五年(1492年),户部尚书叶淇更易盐法,把开中法原来规定的“纳粮运边”改成“纳银运司”,大致意思是原来想获取盐引,只能把粮食输送到边镇,而现在直接向在扬州等地的盐运司交纳银两,就可以换成盐引,然后国家再拿这笔钱采购粮食。

淮安籍的叶淇之所以这样改革,主要是由徽商推动的:“部臣叶淇,见贾人输薄而获利厚,遂奏令纳银运司解部,部分输各边,于是商各归散。淇淮人,盐商多淇姻媾,故为奏改……”。

古代制盐场景

叶淇变法主要惠及的是徽商,因为扬州离徽州近而离山西远,从此徽州商人免去千里转运之忧,直接用银钱便可以购买盐引。这对于山西商人来说,是一个重大打击。

同时叶淇变法对整个明朝的后患是不可逆的,纳银运司后,边境商屯纷纷荒废,边商或南下或转行,造成边镇物价飞涨,边军苦不堪言,极大地削弱了九边军队的战力,而边境地区物价飞涨,朝廷不得不从其它地区运粮输边,一切又回到开中法施行之前的情况。

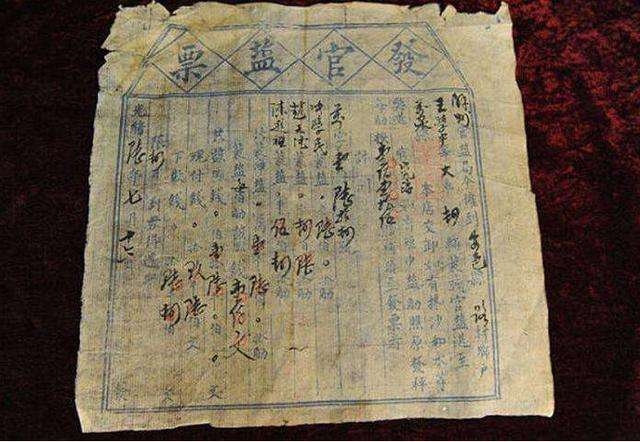

明朝的盐引

失去开中地利的晋商一部分迁徙到扬州成为内商,而另一部分则纷纷转行从事边境贸易,而当时最赚钱的行当,无疑是跟蒙古人做生意,但明朝与蒙古长期对峙隔阂,互市也是经常一关就是几十年,这一切都需要个契机。

隆庆四年(1570年),蒙古俺答汗之孙把那汉吉不满祖父抢其未婚妻,投降明朝,明朝与蒙古双方由此有个沟通渠道。

在交涉这一事件中,宣大总督王崇古提出了“封俺答,定朝贡,通互市”的和议政策,王崇古的提议得到了内阁大臣高拱、张居正、张四维等人的赞同,而王崇古与张四维是舅甥关系,两家皆是晋商大贾。

王崇古的父亲王瑶,伯父王观,兄长王崇义都是大商人,出自蒲州王家。而张四维的父亲张允龄,叔父张遐龄,弟弟张四教也是大商人,出自蒲州张家。促成与俺答和议,与其说符合国家的利益,不如说是更符合自己家及晋商群体的利益。

自俺答封贡以后,张家口逐渐成为最大的关口市场,而张家口边地商人里最大的八家,后来被称为“八大皇商”。

“八家商人者,皆山右人,明末时以贸易来张家口,曰:王登库、靳良玉、范永斗、王大宇、梁嘉宾、田生兰、翟堂、黄云发。”

这八大家不仅与蒙古人做生意,万历末年辽东女真人兴起后,他们逐渐把贸易重心转向与女真。在明末清初的对峙中,他们视禁令于无物,由塞外向辽东走私盐铁粮布,换取后金入关劫掠来的赃物。满清入关后,顺治帝专门召见了这八大商人,投桃报李封他们为“皇商”。

“本朝龙兴辽左,遣人来口市易,皆此八家主之。定鼎后,承召人都,宴便殿,蒙赐上方服馔。”——《万全县志》

走西口

入清以后,长城外的蒙古诸部已经完全归附,“九边”这个历史名词已经成为过去式,开中制不再是长期性的政策。晋商与徽商的主业也发生了转变,晋商由主营盐业转为主营票号,而徽商除了盐业,更多的转向典当、茶叶、木材等行业。

票号是古代原始的银行,多为山西人所开。票号的形成得益于清朝独特的形势,清朝前中期海内混一,社会安定,古代商业活动也达到了封建王朝的顶峰。

晋商以乡党为组织,经常转运千里把商品卖到异地牟取暴利,而长途贩运的资金积压周期长,所以经常遇到资金周转困难的情况,这是票号在清朝蓬勃发展的原因。

中国第一家票号——日升昌票号

依托于山西商人遍及全国的商业网络及雄厚的财力,自道光年间第一家票号日升昌开办以来,短短几十年就引得其余商人纷纷效仿,发展到三十多家。

这些票号吸纳商业及社会存款,收取年息,再用存款放贷,甚至向官府放贷,例如横贯山西南北的同蒲铁路修建时,山西票号的贷款占到所有借款的百分之七十。

徽商的特点一直是“贾而好儒,贾儒结合”,先以商途致富,再教导家中子弟读书出仕,实现由贾到儒的转变。徽商把商贾看作末业,把出仕看作根本,所谓“以末致财,用本守之”,这也跟徽州是理学宗师朱熹的故里有密不可分的关系。

徽商和晋商一样,与官方关系密切,具有浓厚的“官商”背景,甚至家中子弟也多有出将入相者,在明有内阁大臣许国,在清有上书房总师傅曹振镛。正是因为有浓厚的官方背景,徽商的主业盐典茶等暴利行业才能风生水起,清朝最著名的徽商,红顶商人胡雪岩本人其实也是左宗棠背后的金主。

胡雪岩画像

晋商与徽商具有强烈的官商色彩,他们的商业活动深受执政者政策的影响。

在天翻地覆的时代变局中,清政府自身尚且风雨飘摇,任由列强商品倾销到国内的各行各业,而晋商与徽商却沾染了官商特有的陈腐气息,不思改变,最终在时代大变局中,被地处沿海、善于学习、与国外沟通紧密的浙闽商人所超越。

明末崇祯十一年(1638年)冬,北直隶巨鹿贾庄的雪地上,一位身中四箭三刀的将领仍高呼“杀敌”,最终血染疆场。这位年仅39岁的兵部尚书卢象升,其死亡真相远非战场牺...

卢象升 2026-02-07 庙号背后的帝王传奇:李芳远与朱棣的统治风云庙号,是中国古代帝王死后在太庙中被供奉时所称呼的名号,它不仅是对帝王一生功绩的总结,更承载着历史的记忆与后人的评价。在历史的长河中,朝鲜太宗李芳远与明成祖朱棣,...

朱棣后面的皇帝是谁 2026-02-07 乱世浮沉中的身份迷雾:李成栋籍贯考辨在明末清初那风云变幻、英雄辈出的历史舞台上,李成栋是一个极具争议且充满神秘色彩的人物。他的一生跌宕起伏,从农民军到明朝将领,再到清军先锋,最后又反清复明,其复杂...

李成栋 2026-02-07 谭允贤历史原型:明代女医谈允贤的传奇人生在古装剧《女医·明妃传》中,女主角谭允贤凭借精湛医术与坚韧品格,突破封建礼教束缚,成为一代女国医,其故事感动了无数观众。然而,这位虚构人物的背后,却真实存在着一...

谈允贤 2026-02-06 贾赦袭爵之谜:宁荣二府世袭制度下的身份错位在《红楼梦》构建的封建贵族体系中,贾赦作为荣国府长子却常被误认为袭宁国公爵位,这一误解源于对宁荣二府世袭制度的复杂性与特殊性的认知偏差。通过梳理清代宗室爵位降等...

贾赦 2026-02-06 寇白门:秦淮河畔的侠义悲歌在明末清初的秦淮河畔,寇白门以其出众的才情与美貌,成为“秦淮八艳”中备受瞩目的存在。然而,她的一生却如一首悲怆的挽歌,在命运的波折中走向了令人唏嘘的结局。婚姻幻...

寇白门 2026-02-05 枞阳阮大铖墓:历史尘埃中的争议与追寻在枞阳县藕山镇藕山村的青山绿水间,阮大铖墓承载着一段复杂而充满争议的历史。这座墓地不仅关联着阮大铖这位在历史上留下浓墨重彩却又饱受争议的人物,更见证了岁月流转中...

阮大铖 2026-02-05 千年风华:解码日本平安时代的时空密码公元794年,桓武天皇将都城从奈良平城京迁至山背国葛野的平安京,标志着日本古代最后一个辉煌时代——平安时代的正式开启。这场迁都并非偶然,奈良时代末期,贵族与佛教...

平安 启 2026-02-04 孙传庭折戟:明朝末年军事溃败的深层剖析在明朝末年的历史舞台上,孙传庭与李自成的对决堪称一场决定王朝命运的关键战役。孙传庭,这位曾以卓越军事才能屡建战功的将领,最终却在与李自成的交锋中败下阵来,这一结...

李自成 孙传庭 2026-02-04 乱世红颜陈圆圆:历史误读下的真实与悲歌在明清易代的风云变幻中,陈圆圆宛如一颗璀璨却饱受争议的流星,以其倾世容颜与跌宕起伏的命运,成为那个时代最具传奇色彩的符号之一。长久以来,她被贴上“红颜祸水”的标...

陈圆圆 2026-02-04 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘