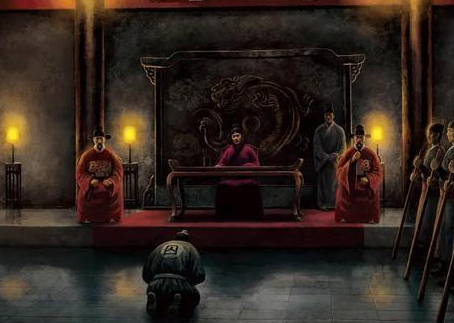

在明代复杂的政治生态中,特务机构始终是皇权与官僚集团角力的关键工具。当锦衣卫、东厂、西厂构成的特务网络已无法满足统治需求时,明武宗朱厚照于正德三年(1508年)八月设立的“内行厂”,以超越前代的监察权限与血腥手段,成为明代特务政治的巅峰之作。

一、设立背景:皇权与厂卫的权力裂变

明代特务机构的演变始终围绕皇权集中展开。朱元璋设立锦衣卫以监视百官,朱棣创建东厂制衡锦衣卫,成化年间汪直掌西厂时甚至突破司法程序,形成“逮捕、审理、判决、处决”一条龙体系。然而,至正德初年,传统厂卫体系已出现结构性矛盾:

内阁与厂卫的合流:孝宗时期形成的“君臣共治”模式,在武宗继位后引发权力反弹。内阁联合司礼监王岳等厂卫势力,试图清除以刘瑾为首的“八虎”宦官集团,虽遭反制,但暴露出厂卫系统可能倒向文官集团的风险。

既有机构的失控:东厂、西厂虽由宦官掌控,但其权力基础仍依赖皇权授权。当武宗试图通过恢复西厂制衡东厂时,发现两厂均存在“不受控”倾向,亟需一个完全忠诚于皇帝的直属机构。

刘瑾的权力野心:作为武宗潜邸旧人,刘瑾深谙“以皇权为后盾”的生存法则。他借机提出设立内行厂,既满足武宗加强皇权的需求,又为自己构建了超越东西厂的权力平台。

二、组织架构:凌驾于厂卫之上的“特务之巅”

内行厂的设立标志着明代特务政治的异化。其核心特征体现在:

超规格的监察权:内行厂不仅监察民间隐事,更将锦衣卫、东厂、西厂纳入监督范围。刘瑾通过“厂中厂”模式,构建起“皇帝—内行厂—其他厂卫”的垂直管理体系,彻底打破原有权力平衡。

严酷的司法手段:内行厂沿用西厂“一条龙”司法模式,但用刑更甚。据《明史》记载,其官校“横暴酷烈,人皆凛凛”,发明“弹琵琶”“抽肠”等酷刑,制造了大量冤案。

短暂的存续时间:内行厂仅存在两年(1508—1510年),却引发朝野震动。正德五年(1510年),安化王朱寘鐇叛乱,御史杨一清借平叛之机联合太监张永扳倒刘瑾,内行厂随之废除。

三、历史影响:皇权扩张的双刃剑

内行厂的兴衰折射出明代皇权政治的深层矛盾:

宦官权力的畸形膨胀:刘瑾通过内行厂集行政权与司法权于一身,被时人称为“站皇帝”,其权势远超王振、汪直等前辈。这种“以家奴治天下”的模式,虽短期内强化皇权,却导致政治生态恶化,加速了明朝中后期的统治危机。

厂卫体系的自我毁灭:内行厂的设立打破了厂卫间的制衡关系,引发连锁反应。西厂因失去存在价值于正德五年被废,锦衣卫逐渐退化为东厂的附庸,明代特务政治由此陷入“设立—失控—废除”的恶性循环。

文官集团的反弹:内行厂倒台后,文官集团借“刘瑾案”展开政治清算,导致武宗后期朝政陷入“皇帝—宦官—文官”的三方混战。这种权力真空状态,为后续魏忠贤等权阉的崛起埋下伏笔。

四、历史镜鉴:特务政治的现代启示

内行厂的兴亡史,为理解专制政体下的权力运作提供了典型样本:

监督机制的异化:当监督机构失去外部制衡时,必然走向权力滥用。内行厂对厂卫的“监督”,本质是皇权通过分化瓦解实现绝对控制,最终导致系统性腐败。

短期效益与长期代价:武宗设立内行厂虽短期内压制了反对势力,却透支了朝廷公信力。其废除后,明代特务机构再未恢复往日威势,反映出暴力统治的不可持续性。

制度设计的悖论:明代特务政治的演变表明,任何试图通过扩大特务权力来巩固统治的尝试,最终都会陷入“权力扩张—失控—崩溃”的循环。这一规律在古今中外的专制政体中具有普遍性。

内行厂如同一面镜子,映照出皇权专制下人性与制度的双重困境。当权力失去约束时,即便以“忠君”为名,也难免沦为少数人谋取私利的工具。这段历史,至今仍值得深思。

公元1519年,明武宗朱厚照南巡至扬州时颁布了一道震惊朝野的诏令:禁止民间养猪、杀猪、交易猪肉,违者全家发配边疆充军。这道被后世称为“禁猪令”的荒唐政令,不仅导...

朱厚照为什么没有子嗣 2025-11-18 嘉靖帝改朱棣庙号背后的权力博弈与礼法重构公元1521年,明武宗朱厚照无嗣驾崩,一场围绕皇位继承与宗法秩序的激烈博弈就此展开。最终,兴王世子朱厚熜以“兄终弟及”的名义入主紫禁城,史称明世宗。然而,这位年...

朱厚照为什么没有子嗣 朱厚熜 2025-10-29 内厂:明代皇权博弈下的昙花一现在明代复杂的政治生态中,特务机构始终是皇权与官僚集团角力的关键工具。当锦衣卫、东厂、西厂构成的特务网络已无法满足统治需求时,明武宗朱厚照于正德三年(1508年)...

朱厚照为什么没有子嗣 2025-09-16 朱厚照死后刘良女多少岁了?——历史迷雾中的年龄推算明武宗朱厚照的离世,为明朝正德年间画上了戏剧性的句号。这位以“豹房”“应州大捷”和“自封大将军”闻名于世的皇帝,于正德十六年(1521年)三月十四日驾崩于豹房,...

朱厚照为什么没有子嗣 2025-09-12 刘瑾之死:权宦末路的血色终章1510年8月25日(正德五年七月二十一日),北京东市刑场人潮涌动。被明武宗朱厚照判处凌迟之刑的权宦刘瑾,在357刀的酷刑中发出最后一声惨叫。这位曾以&...

朱厚照为什么没有子嗣 刘瑾 2025-08-12 打破标签:解码朱厚照的“人气密码”在明朝十六帝中,明武宗朱厚照始终是一个充满争议的符号。史书将他描绘成荒淫无道的昏君,民间却流传着“真性情皇帝”的传说,现代学者更称其为“被低估的改革者”。这种矛...

朱厚照为什么没有子嗣 2025-07-28 帝妃情深:明武宗与刘良女的传奇与现实在明代宫廷秘史中,明武宗朱厚照与乐工之女刘良女的爱情故事,如同暗夜流星般闪耀着矛盾的光辉。这段跨越阶层的情感,既承载着正德皇帝对自由与真情的向往,又深陷于政治博...

朱厚照为什么没有子嗣 2025-06-30 朱宸濠与朱厚照:宗室血缘下的权力博弈与命运歧路在明朝宗室的谱系中,朱宸濠与朱厚照的名字如两条交错的光轨,既因血缘纽带相连,又因权力争夺而背道而驰。这段跨越祖孙辈分的宗室关系,不仅揭示了明代藩王制度的深层矛盾...

朱厚照为什么没有子嗣 朱宸濠 2025-06-06 明武宗南巡之争:一场君权与士大夫的激烈博弈正德十四年(1519年)农历三月,明朝宫廷内外因一纸诏书掀起轩然大波——明武宗朱厚照执意南巡,此举不仅引发文武百官的集体反对,更成为明朝中期皇权与士大夫集团矛盾...

朱厚照为什么没有子嗣 2025-05-09 杨廷和与朱厚照:权力斗争下的悲剧在明朝的历史长河中,杨廷和与朱厚照(明武宗)之间的政治斗争,是这一时期朝廷内部权力博弈的重要篇章。虽然正史中并无明确记载杨廷和直接杀害朱厚照,但两人之间的权力斗...

朱厚照为什么没有子嗣 杨廷和 2025-04-03 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘