秦“重农抑商”的观念由来已久,“重农”是没问题的,但“抑商”却值得商榷。人们通常认为自从商鞅变法之后秦国就一直实行“重农抑商”政策,但这种观点并不客观,甚至带有对于秦的偏见。

首先,所谓“抑商”其实只是“重农”的辅助政策,根本目的在于重农。秦国这辆隆隆战车要想走完统一的历史进程,就要不断进行兼并战争。打仗需要强大的农业经济实力做为后盾,这就要求国家在一定程度上限制商业,防止其过度兼并农田并与农业争夺劳动力。因此与其说秦“抑商”,不如说是“限商”。

从商鞅变法开始,秦国就在国内逐步统一度量衡,到秦始皇统一六国之后,又开始在全国范围内统一货币、车轨、度量衡等。这些政策都在很大程度上促进着商品流通和商业发展,而非阻碍和抑制。

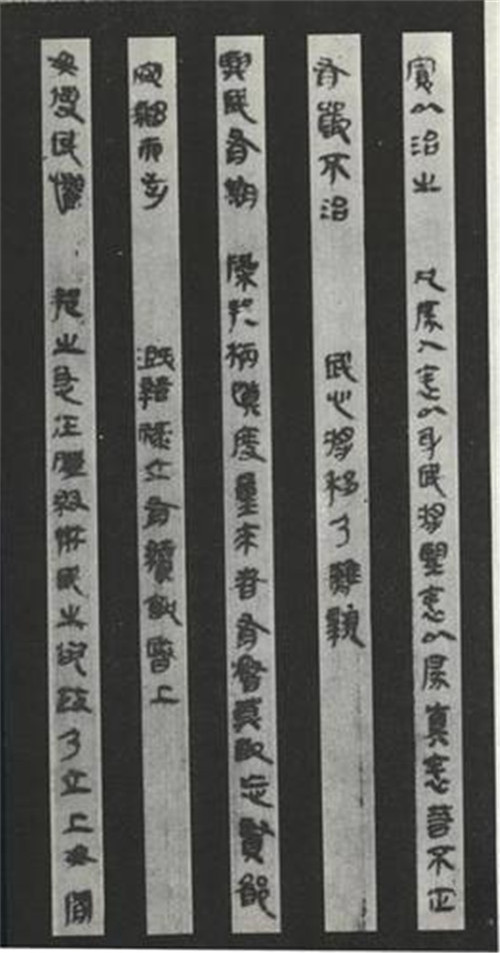

在睡虎地秦简当中就有《金布律》、《关市律》等十分完善的专门管理市场的律法,这也体现出秦国(秦朝)对于商业贸易的成熟管理。

对于古代中国,农本商末是整体共识。也是当时的社会经济基础决定的。在农耕时代,农业就是第一产业。所有朝代和春秋战国的各个国家全部采取“重农抑末”作为基本国策。重农在任何时代都没有问题,在任何国家都应该是基本国策,包括中国!根据正史记载,除了商朝对商业相对重视以外,其他时期多采取对商业抑制的策略。关键疑问是“重农抑商"是来源于“重农抑末”这个概念吗?看似相近实则相远的两种说法,所表达出来的意思有着很大的差别。

农的含义主体解释一致,末字代表所有农业以外的产业,包括商业。而可考证的是:商鞅(包括管子、荀子)等划定的农业范围是农业和家庭手工产业的总称;而末,则代表奢侈品和流通环节。问题出在“抑”这个字上。

按照字面理解,抑基本就是控制、压制和打压的意思。果真如此吗?中国文字的奥秘很深,不同的引用意思完全两样。“抑”字也一样。《方言》有解释为安定,《墨子·亲士》“······皆於其国抑而大醜也。”的抑也被解释为安。难道可以说秦国就是重农安末?

管仲被誉为法家先驱,同时也是一个经济学、哲学、政治、军事家。他重视国家的经济和农业发展,厌恶空谈,提倡富国强兵。在齐国改革使国力大增,被后世称为华夏第一相。正史记载他为道家人物,故后世也称法家是道家的一个分支。详细资料可自考,这里略过。被公认的法家始祖李悝亦是提倡富国强兵,注重经济工作,实行变法使魏国强大。

商鞅变法带来的成果几乎涵盖整个国家体系,包括农业、制造业、科技、政治、军事等。唯独对商业采取严格的限制措施吗?其实商鞅变法的内容早已经给我们提示了答案,只是可能被我们无意识的忽略了!秦始皇推行的郡县制和车同轨,书同文外,统一度量衡、货币就是商鞅在秦国开始实施的变法核心。统一度量衡和货币,重点针对的是商业和流通领域。法家改革,向来是全面规划立体推行,不可能忽视商业积累财富的重要!

商鞅变法前,秦献公率先改革土地所有制和禁止活人殉葬陋习,生产力得到解放。但到了孝公时代,另一个很严峻的问题摆在了面前:当时社会上商人轻劳重利,发放高利贷,甚至低价买粮高价转卖,获利丰厚,偷漏税现象也很普遍。既破坏了社会稳定,又伤害了农民和手工业者的工作积极性,开始出现羡慕商人获利模式而不安心本业的可怕现象。

在这种情形下,商鞅出色的发挥了法家在经济和法制方面的独特天性,立即出台加大农业扶持和打击不良商业行为的举措,改秦六法为秦六律,禁止商人买卖粮食和非法放贷,禁止农民和官吏从商,奖励种粮大户爵位,设立专业市场供商品流通,统一征收20%商品税等等一系列连奖带罚的措施,有效抑制了不良风气的扩散,使得国内经济迅速健康发展,最终促成了秦国国力的整体增强!

同时,对于正当商业行为也给予保护,甚至有专门的破产保护!秦国的重农抑商,实际抑制的是非法之商,理解为重农安商或重农安末更合适!

此外,一些商人或者商人出身之人在秦的地位之高也是其他六国乃至后世朝代所罕见的。众所周知的吕不韦,正是战国时期赵国的巨商大贾,通过“投资”奇货可居的庄襄王子楚成为秦国相国,封文信侯,在始皇帝即位后为秦国相邦,号称"仲父",专断朝政。有学者称其为“中国历史上以个人财富影响政治进程的第一人”,可见吕不韦并未因其商人出身而在秦国受到排抑和轻贱。

《史记.货殖列传》中还记载乌氏倮和巴寡妇清这两位秦国大商人的事迹。乌氏倮做畜牧生意发家,他的马牛牲畜的数量甚至不是用几匹几头,而是用山谷来衡量。秦始皇对乌氏礼遇甚隆,“令倮比封君,以时与列臣朝请”,其地位不输王侯将相。

巴寡妇清把家族开采水银的生意做得有声有色,富可敌国,令秦始皇礼遇尊重,甚至为其筑女怀清台以纪念。商人出身的吕不韦能够位极人臣,那些秦国商人能够礼抗万乘、名显天下,正显示出当时商人的独特地位,并不似后世一些朝代中的“贱商”。

总而言之,在秦国(秦朝),商业贸易的发展并不似我们想象中那般凋零,商人的地位也并非那般低下。秦对于商业或商人的政策不能简单以“抑商”片面概括之,同道们读史不得不深思细究。

秦朝作为中国历史上第一个大一统王朝,其强大的军事力量与高效的政治制度密不可分。其中,军功等级制度作为商鞅变法的核心内容,不仅重塑了秦国的军事体系,更深刻改变了社...

商鞅 2026-01-12 晁错:西汉削藩的改革先驱与悲情英雄晁错(前200年—前154年),颍川郡(今河南禹州)人,是西汉初期杰出的政治家、文学家与改革家。他自幼师从法家学者张恢,深谙申不害、商鞅的刑名之术,这种强调法律...

商鞅 2025-12-24 秦惠文王嬴驷:战国风云中的破局者与奠基人公元前356年,栎阳王宫中传来婴啼,嬴驷的诞生为秦国开启了一个新的时代。这位秦孝公之子、战国时期首位称王的秦国君主,以铁血手腕与政治智慧,在商鞅变法的废墟上重构...

商鞅 秦孝公 2025-12-23 铁腕变法:商鞅——先秦法家的革新旗手在战国烽烟四起的时代,商鞅以雷霆手段推动秦国变法,将一个偏居西陲的弱国锻造成统一六国的战争机器。这位出身卫国公族的改革家,用二十余年时间践行法家思想,其变革之彻...

商鞅 2025-12-23 从试探到抉择:商鞅选择霸道治国的深层逻辑公元前361年,21岁的秦孝公嬴渠梁即位时,秦国正深陷“诸侯卑秦”的困境。这个西陲弱国不仅被魏国夺取河西之地,更在诸侯会盟中被排除在外。商鞅带着“变法图强”的抱...

商鞅 秦孝公 2025-12-10 功过两重天:商鞅与秦国两代君主的权力博弈公元前361年,21岁的秦孝公嬴渠梁面对的是"诸侯卑秦"的困局:河西之地被魏国占据,秦国在诸侯会盟中被排除在外,国力衰微至极...

商鞅 秦孝公 2025-12-10 李悝与商鞅:变法双璧,为何商鞅独耀千古?在战国时期的历史长河中,李悝与商鞅宛如两颗璀璨的星辰,以各自独特的变法光芒,照亮了国家走向富强的道路。李悝在魏国率先拉开变法大幕,商鞅则在秦国续写变法传奇。二者...

商鞅 2025-12-04 商鞅之死:变法强秦背后的权力博弈与制度惯性公元前338年,咸阳城头飘着初冬的寒意,商鞅被车裂于市,九族尽诛。这位用二十年时间将秦国从西北边陲弱国推向战国霸主之位的改革者,最终倒在了自己亲手铸造的法治利刃...

商鞅 2025-11-07 商鞅的三步进阶法:从魏国失意者到秦国变法核心的崛起之路商鞅,这位战国时期法家思想的集大成者,以“商鞅变法”将秦国从西陲弱国推上统一六国的轨道。然而,他的仕途并非一帆风顺——在魏国公叔痤府中蛰伏六年未获重用,却在入秦...

商鞅 公叔痤 2025-11-04 李悝与商鞅:变法双璧为何仅一人名垂青史?战国时期,魏国李悝与秦国商鞅先后掀起变法浪潮,二者均以法家思想为根基,通过制度革新实现国家富强。然而,历史长河中,商鞅之名如雷贯耳,李悝却逐渐隐入史册角落。这种...

商鞅 2025-10-28 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘