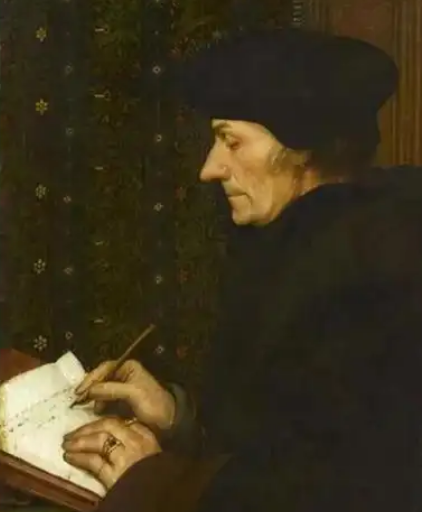

在欧洲文艺复兴的宏大画卷中,伊拉斯谟宛如一颗耀眼的星辰,以其深刻而独特的思想,照亮了那个时代,对后世产生了深远且持久的影响。他的思想涵盖了教育、宗教、社会等诸多领域,成为人文主义思想宝库中的重要财富。

教育思想:开启智慧与德行之门

伊拉斯谟高度重视教育,将其视为培养全面发展人才的关键途径。他坚信人性具有潜在能力,通过后天教育能够得以充分且完美地实现。因此,家庭、国家、教会都应承担起重视教育的责任,尤其要重视教师的培养,为教育事业奠定坚实基础。

在教学内容上,他强调古典文化的教育价值,认为学习古希腊罗马的经典著作,能够培养学生的审美能力、批判思维能力和道德观念。同时,实用技能如修辞学、辩论术等也不容忽视,它们有助于增强学生的社会适应能力。在教学方法方面,伊拉斯谟坚决反对形式主义,主张因材施教,尊重儿童的个性差异,反对体罚和羞辱,倡导在游戏中学习、借助与头脑相宜的东西学习以及用图画学习等,让学习变得生动有趣,激发学生的学习兴趣和主动性。

他身体力行地投身于教育实践,给王子当过家教,在比利时鲁汶大学和英国剑桥大学任教,还亲自编纂了许多教材,如《常用通俗语手册》《丰富多样的语言》《论学习方法》等。这些教材不仅在当时被广泛使用,而且对后世教育的发展产生了积极影响,推动了人文主义教育的发展,促进了教育方法的革新和教育内容的丰富。

宗教思想:倡导理性与和平改革

伊拉斯谟生活在宗教主宰人们精神生活和物质生活的时代,但他并未盲目追随宗教权威。他反对教会等级森严的官僚体制,主张信徒应通过自己阅读《圣经》直接与上帝对话,而不是依赖教会的中介。为了实现这一主张,他编校了第一本拉丁语和希腊语双语对照的《新约圣经》,为人们提供了更准确理解《圣经》的工具。

在宗教改革问题上,他与马丁·路德的观点既有相似之处,又有显著差异。他们都反对天主教会的腐败和弊端,但伊拉斯谟主张用和平的方式进行宗教改革,强调通过教育和理性思考来改善社会和宗教状况。而马丁·路德则主张使用暴力方法,引发了激进的宗教改革运动。伊拉斯谟的宗教改革思想具有温和、理性的特点,他试图在维护宗教传统的基础上进行改革,调和理性与神启的关系,平衡古典文化和宗教教义的关系,使基督教恢复早期平等、仁爱、互济的精神。

社会思想:追求自由与和平的乌托邦

伊拉斯谟对当时的社会、教会和政治体制进行了深刻的批判。在《愚人颂》一书中,他以辛辣诙谐的语言,将普通百姓称为快乐幸福的“愚人”,而把那些愚蠢的统治精英则称为“贤人”。他讽刺鞭挞“贤人”的虚伪和愚蠢,热情讴歌“愚人”的天真无邪和快乐自在。

他主张一个国家的主要希望在于对其青年的适当教育,认为教育是国家繁荣的基石。同时,他强调言论自由,认为在自由的国家,言论也应该是自由的。在社会道德方面,他主张人们应该以一种天真、直率的态度去生活,摒弃以理性或宗教名义出现的虚伪。他对战争深恶痛绝,认为“最不利的和平也比最公正的战争更好”,主张通过和平的方式解决争端,即便不够公正,也胜过通过战争带来的伤害。他的这些社会思想反映了他对人类社会的美好憧憬,试图构建一个自由、平等、和平、充满爱的理想社会。

思想影响:跨越时空的精神遗产

伊拉斯谟的思想在文艺复兴时期产生了巨大的影响,他被誉为“欧洲的导师”,成为人文主义者的杰出代表。他的教育思想为后世教育改革提供了重要的参考和借鉴,推动了人文主义教育的发展。他的宗教改革思想虽然没有像马丁·路德的激进改革那样取得巨大的成功,但他的和平改革理念为宗教改革运动提供了一种不同的思路,促进了人们对宗教问题的深入思考。

他的著作和思想在欧洲知识圈内广泛传播,与托马斯·莫尔等学者有着深厚的友谊,对后来的思想和学术发展产生了深远的影响。他的思想跨越了时空的限制,至今仍被学术界所研究和引用。他的作品如《愚人颂》不仅是一部文学经典,更是一部思想宝库,让人们在欣赏其文学魅力的同时,也能深刻领悟到其中蕴含的人文主义精神。

伊拉斯谟的思想是文艺复兴时期人文主义思想的重要组成部分,他以其深刻的思想、独特的见解和积极的社会实践,为欧洲社会的发展和进步做出了重要贡献。他的思想如同一座灯塔,照亮了人类追求自由、平等、和平和真理的道路,激励着后人不断探索和追求更加美好的未来。

在中国历史长河中,"成康之治"作为第一个被明确记载的太平盛世,其时间跨度与历史意义始终是研究西周政治制度的关键坐标。这一时期...

2026-01-16 公孙瓒杀刘虞:一场自毁长城的悲剧东汉末年,天下大乱,诸侯割据,战火纷飞。在这片动荡的土地上,公孙瓒与刘虞,两位在幽州地区举足轻重的人物,因理念与权力的冲突,最终走向了不可调和的对立。公孙瓒杀害...

2026-01-16 杨师厚:历史迷雾中的“误认先祖”在探寻杨家将这一传奇军事家族的起源时,一个名字常常被提及——杨师厚。不少人因杨家将故事中的某些情节或民间传说,误以为杨师厚是杨家将的先祖。然而,当我们拨开历史的...

2026-01-16 王尔德:文学星空中那颗璀璨的唯美星辰在19世纪末至20世纪初的英国文学天空中,奥斯卡·王尔德无疑是一颗耀眼且独特的星辰。他以其独特的文学风格、深刻的艺术观念和丰富多样的创作,在文学史上占据了不可替...

2026-01-16 制度之殇:北洋水师覆灭的深层密码1894年甲午海战的硝烟早已散尽,但北洋水师全军覆没的惨痛记忆,至今仍如一记重锤叩击着民族记忆。这支曾被西方媒体誉为“亚洲第一舰队”的近代化海军,在短短数小时内...

2026-01-16 巾帼豪情映青史,迟昭平志耀千秋在历史的长河中,无数英雄豪杰如璀璨星辰般闪耀,他们或以文韬武略定国安邦,或以忠肝义胆感天动地。而在西汉末年那风云变幻、战火纷飞的岁月里,迟昭平这位杰出的女性,以...

2026-01-16 秦宪公:秦国崛起的关键奠基者在风云变幻的春秋时期,秦国涌现出众多杰出的君主,秦宪公便是其中一位对秦国发展有着深远影响的关键人物。他以卓越的领导才能和战略眼光,为秦国的崛起奠定了坚实基础。少...

2026-01-16 宣姜姓氏之谜:揭开春秋美人的身份密码在风云变幻的春秋时期,有一位女子以绝世容颜和跌宕起伏的人生,成为后世热议的焦点,她便是宣姜。然而,关于她的姓氏,却隐藏着一段鲜为人知的历史密码。宣姜姓氏溯源:姜...

2026-01-16 晋朝:昙花一现的盛世幻影与历史困局在浩如烟海的中国历史长河中,晋朝宛如一颗独特的星辰,其光芒虽不耀眼,却承载着复杂而多元的历史信息。关于晋朝是否有盛世,这一话题犹如投入历史湖面的石子,激起层层涟...

2026-01-16 马燧:从救世名将到“坑惨大唐”的争议人物在唐朝中期的历史长河中,马燧宛如一颗耀眼却又充满争议的星辰。他一生征战无数,战功赫赫,本应是挽救大唐于危难的英雄,却因一次重大失误,让自己背负骂名,甚至被认为“...

2026-01-16 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘