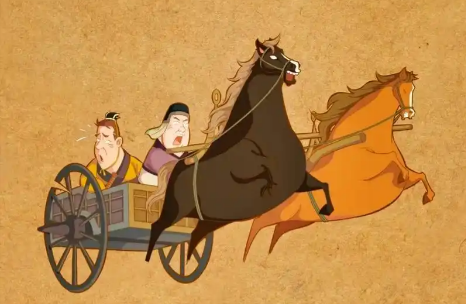

公元前607年的春天,郑国在楚国授意下出兵攻打宋国。宋国统帅华元率军迎战,却在战前犒劳将士时犯下一个致命疏漏——他的车夫羊斟未分得一碗羊肉羹。这个看似微小的细节,最终引发了一场改变战局的历史事件,也让羊斟这个名字永远刻在了“以私害公”的耻辱柱上。

一、从车夫到历史反面教材:身份与事件的错位

羊斟的身份在春秋时期具有特殊性。作为华元的御者,他不仅是战车上的关键角色,更可能具备士或士以上的身份。在先秦车战背景下,御者需同时驾驭四匹战马,操作难度极高,其地位远非后世“马夫”可比。然而,正是这位本应与主帅荣辱与共的御者,因一碗羊羹的缺失,在战场上做出了惊世之举——故意将战车驶入郑军阵营,导致华元被俘,宋军惨败。

这一行为被《左传》以“畴昔之羊,子为政;今日之御,我为政”的对话定格。羊斟的逻辑清晰而残酷:既然分羊肉时你独断专行,那么战场上我便要夺回主动权。这种将个人私怨凌驾于国家利益之上的选择,使他成为史学家笔下“以其私憾,败国殄民”的典型。左丘明在《左传》中直言不讳地批判其“罪恶甚重”,而唐代诗人郑薰更以“羊斟惭大羹”的诗句,将这一事件升华为道德警示的符号。

二、礼制裂痕下的个人悲剧

羊斟的背叛并非孤立事件,其背后折射出春秋时期礼制与人性冲突的深层矛盾。根据《礼记·王制》记载,“大夫无故不杀羊”,羊肉在周代不仅是食物,更是身份与礼仪的象征。华元杀羊犒劳将士,本应是符合礼制的“执膰”或“受脤”仪式,却因未将御者纳入分配体系,违背了“宁落一群,不落一人”的潜在规则。

这种疏漏在战前宴饮传统中尤为致命。春秋时期,弦高以牛犒秦师、晋军“斩牲徇陈”等事例表明,战前犒赏具有凝聚军心的仪式功能。羊斟作为战车核心成员,其被排除在分配体系之外,不仅意味着物质利益的受损,更象征着身份认同的剥夺。当华元在战场上质问“马失其蹄”时,羊斟坦然承认“是吾之过”,这种冷静的认罪态度,反而凸显其报复行为的理性计算——他要用最极端的方式,让忽视他的人付出代价。

三、历史镜像中的永恒警示

“羊斟惭羹”的故事在后世不断被重述与重构。战国时期的中山国因“杯羹亡国”重蹈覆辙,司马子期因未分得羊肉羹而叛逃敌国;《史记》记载的“兰京刺高澄”事件中,厨子兰京因受辱而弑主,其心理动机与羊斟如出一辙。这些案例共同构成了一个历史命题:当个人尊严与集体利益发生冲突时,如何避免陷入“以私害公”的陷阱?

现代视角下,羊斟的悲剧具有双重启示。对领导者而言,它警示着资源分配的公平性至关重要——华元若能在犒赏时多问一句“御者何在”,或许能避免战败的结局;对个体而言,它则揭示了狭隘报复的毁灭性后果。羊斟虽逃往鲁国避祸,但其名字永远与“背叛”“自私”绑定,这种道德审判的持久性,恰恰印证了古人“祸福之始萌微”的智慧。

四、历史评价的复杂性

尽管主流史观将羊斟钉在耻辱柱上,但若置于更广阔的历史语境中观察,这一事件也暴露出春秋时期礼制体系的脆弱性。当“礼”逐渐沦为形式时,任何细微的疏漏都可能成为人性恶的触发点。羊斟的选择,既是个人道德的沦丧,也是制度失效的产物。这种复杂性,使得“羊斟惭羹”超越了简单的道德批判,成为观察先秦社会转型的独特窗口。

两千五百年后,当我们重读这段历史时,羊斟的战车早已化为尘埃,但他留下的警示依然清晰:在集体与个人的天平上,任何一方的失衡都可能引发灾难性后果。这或许正是历史赋予后人最深刻的启示。

公元前606年,郑国公子归生奉楚国之命攻打宋国,宋文公命王室贵族华元率军抵御。为鼓舞士气,华元命人宰羊犒劳全军,却在宴席上忽略了车夫羊斟。当羊斟因未分到羊肉汤而...

郑国 2026-01-15 爵位与尊称的错位:郑国伯爵为何称“庄公”在春秋时期的政治格局中,郑国作为周王室分封的诸侯国,其爵位为伯爵。然而,郑国的第三位国君姬寤生却被后世称为“郑庄公”,这一称谓与爵位制度看似矛盾,实则蕴含着周代...

郑国 2026-01-08 郑武公:谥号背后的历史功绩与身份密码在中国古代历史中,谥号作为对逝者生平的高度概括,承载着丰富的文化内涵与政治评价。郑武公作为春秋时期郑国的重要君主,其“武公”之称是否属于谥号,不仅关乎个人身份的...

郑国 2026-01-08 战国风云:郑国覆灭与韩国崛起战国时期,诸侯纷争不断,弱肉强食的生存法则被演绎得淋漓尽致。在这片充满硝烟与权谋的舞台上,曾经的春秋小霸郑国,最终没能逃脱被吞并的命运,而终结它的,正是新兴的韩...

郑国 2026-01-06 郑厉公的流亡与复仇:春秋乱世中的权力博弈公元前701年,郑庄公的离世为郑国埋下了长达二十余年的权力动荡伏笔。作为郑庄公的庶子,郑厉公(姬突)的命运因一场精心策划的政变而彻底改变,其流亡与复辟的历程,不...

郑国 2025-11-07 权臣掣肘与外交困局:郑厉公的放逐与复仇之路春秋中期,郑国作为中原首个挑战周天子的诸侯国,在郑庄公时代曾以“小霸”之姿威震四方。然而,郑庄公去世后,其子郑厉公(名突)的命运却因权臣祭仲的专权与宋国的外交胁...

郑国 2025-10-23 韩桓惠王是昏君吗?——从历史抉择中窥探韩国末代君王的复杂形象战国末期,韩国作为七雄中最弱小的国家,始终在强秦的阴影下挣扎求存。韩桓惠王(前272年—前239年在位)作为韩国末代君王中的关键人物,其统治时期的“郑国渠”“长...

郑国 2025-09-15 王世充麾下确有王仁则:历史与传说的交织考据隋末唐初的权力棋局中,王世充作为割据洛阳的郑国皇帝,其政权架构与军事部署一直是史家研究的焦点。在众多历史人物中,王仁则作为王世充侄子的身份,既存在于正史记载,又...

郑国 2025-09-08 羊斟:一碗羊羹背后的历史悲歌公元前607年的春天,郑国在楚国授意下出兵攻打宋国。宋国统帅华元率军迎战,却在战前犒劳将士时犯下一个致命疏漏——他的车夫羊斟未分得一碗羊肉羹。这个看似微小的细节...

郑国 2025-08-22 邓析:春秋末期的思想革新者与法治先驱在春秋末期这个社会剧烈变革、思想多元碰撞的时代,邓析以其独特的思想主张和大胆的革新行动,成为郑国乃至中国思想史上一位不可忽视的人物。他既是法家思想的先驱,又是名...

郑国 2025-08-13 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘