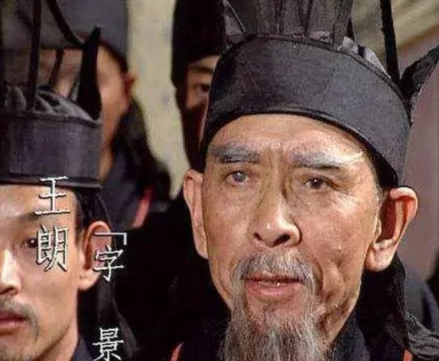

在《三国演义》第九十三回中,诸葛亮以“皓首匹夫,苍髯老贼”的犀利言辞,将曹魏司徒王朗骂得气绝身亡。这一场景因其戏剧张力与道德寓意,成为民间耳熟能详的经典片段。然而,剥离文学虚构的滤镜,历史中的王朗之死实则蕴含着更复杂的真相。

一、演义叙事:道德审判的文学工具

《三国演义》将王朗之死塑造为“忠奸对决”的终极样本。诸葛亮以“天数有变,神器更易”为切入点,通过三重逻辑攻势完成对王朗的道德审判:

血统论攻击:以“汉朝元老”身份反讽王朗“助曹篡汉”,强化蜀汉正统性;

历史污点揭露:直指王朗在会稽之战中“折节”投降孙策的往事,摧毁其士大夫形象;

年龄羞辱:以“皓首”“苍髯”等词汇进行人身攻击,瓦解其话语权威。

这种叙事策略暗合中国传统“成王败寇”的历史观,将王朗之死转化为对“背主求荣”者的象征性惩罚。但正如陈寿在《三国志》中记载,王朗实为“文博富赡”的经学大家,其《易传》《春秋传》等著作对后世学术影响深远,与演义中“谄谀之臣”的形象形成强烈反差。

二、历史真相:正常病逝与时代局限

根据《三国志·魏书·王朗传》及裴松之注引,王朗于魏太和二年(公元228年)病逝于洛阳,终年七十六岁。这一时间点与诸葛亮首次北伐(建兴六年,公元228年春)高度重合,为罗贯中创作“骂死王朗”提供了时间逻辑的合理性。但史料明确记载,王朗此时已任司徒、封兰陵侯,位列三公,且并未随曹真出征祁山。

从医学角度分析,王朗之死或与心血管疾病有关。其长期高脂饮食、老年动脉硬化等生理因素,叠加战场情绪刺激,可能诱发急性心肌梗死。但《三国志》未记载其猝死细节,反而强调曹丕评价其“一代伟人”,侧面印证自然病逝的可能性更高。

三、创作动机:政治合法性的文学建构

罗贯中虚构“骂死王朗”情节,本质是服务于蜀汉正统观的塑造。通过将王朗设定为“篡汉帮凶”,诸葛亮之骂成为“奉天讨逆”的正义宣言。这种叙事策略在以下层面发挥作用:

强化蜀汉正统性:以“衣带诏”“白帝托孤”为双重法理依据,构建蜀汉继承汉室的合法性;

矮化曹魏政权:通过王朗之死暗示曹魏得国不正,呼应“魏晋篡汉”的历史评价;

塑造诸葛亮神格:将口才转化为战略武器,凸显其“智绝”形象。

值得注意的是,同期史书如《晋书》对王朗评价颇高,称其“通经达变,明允笃诚”,与演义形象截然相反。这种反差暴露了历史书写中“成见先行”的普遍现象。

四、文化隐喻:忠奸叙事的永恒母题

“骂死王朗”情节之所以深入人心,在于其触动了中国文化中“气节”与“背叛”的敏感神经。王朗从经学大师到“谄谀之臣”的形象崩塌,暗合了儒家“士不可不弘毅”的价值期待。而诸葛亮以言辞杀人的设定,则延续了《史记·刺客列传》中“专诸刺王僚”式的暴力美学传统,将语言转化为道德审判的利器。

这种叙事模式在后世被反复借用,如《说岳全传》中岳飞骂死金兀术,《杨家将》中寇准骂退潘仁美,均延续了“以口舌诛奸佞”的创作范式。其本质是通过文学想象,完成对历史复杂性的简化处理。

三国时期诸葛亮发明的孔明灯,与18世纪法国孟格菲兄弟的热气球,在原理上同属热空气浮力应用。然而前者仅能承载烛火升空百米,后者却能载人翱翔千米高空。这种技术代差的...

诸葛亮 2026-02-06 托孤双璧的裂痕:李严与诸葛亮关系演变考在蜀汉政权的历史长卷中,李严与诸葛亮同为刘备白帝城托孤的核心人物,却最终走向政治决裂。这段历史既非简单的"忠奸对立",也非单...

诸葛亮 刘备 2026-01-28 刘巴与法正:蜀汉政权中不可忽视的双子星在波澜壮阔的三国历史中,蜀汉政权虽偏居一隅,却因刘备的仁德之名与诸葛亮的智谋之才而备受瞩目。然而,在这璀璨的星河中,刘巴与法正这两颗星辰,虽光芒不及诸葛亮耀眼,...

诸葛亮 刘备 2026-01-22 诸葛亮舌战群儒:历史真相与文学想象的交织在《三国演义》的宏大叙事中,诸葛亮舌战群儒的情节如同一颗璀璨的明珠,以其精彩的辩论、鲜明的人物形象和紧张的情节推进,成为了中国文学史上的经典片段。然而,当我们拨...

诸葛亮 2026-01-21 史笔千秋:陈寿与诸葛亮的时空对话在三国历史的宏大叙事中,陈寿与诸葛亮虽分属不同时代,却因《三国志》的编纂产生了跨越时空的深刻联系。作为西晋史学家,陈寿虽未亲眼见过诸葛亮,却通过严谨的史料考证与...

诸葛亮 2026-01-20 诸葛亮“泄露天机”之谜:历史、传说与现实的交织在中国历史的长河中,诸葛亮以其卓越的智慧、忠诚和军事才能,成为了后世敬仰的传奇人物。然而,在民间传说与文学作品中,诸葛亮却常被赋予“泄露天机”的神秘色彩,甚至有...

诸葛亮 2026-01-15 孟达之死:诸葛亮北伐棋局中的关键变数在三国纷争的宏大叙事中,孟达之死犹如一颗投入平静湖面的巨石,激起层层涟漪,深刻影响了诸葛亮北伐的战略布局。探讨孟达若不死,诸葛亮是否会成功,需从孟达的战略价值、...

诸葛亮 2026-01-15 儒将风华:陆逊——三国时代的顶级军事家在汉末三国群雄逐鹿的舞台上,陆逊以“儒将”形象独树一帜。他既无周瑜“羽扇纶巾”的传奇光环,也无诸葛亮“未出茅庐已知三分天下”的先知美誉,却以一场场关键战役的胜利...

诸葛亮 周瑜 2026-01-15 虚实之间:解构“诸葛亮火烧新野”的历史迷雾在《三国演义》的叙事体系中,诸葛亮以“新官上任三把火”的经典形象登场,其中“火烧新野”作为其初出茅庐的第二把火,被描绘得跌宕起伏:曹仁率军攻占空城新野,夜间突遭...

曹仁 诸葛亮 2026-01-07 费祎:蜀汉的“无冕丞相”与治国能臣三国时期,蜀汉政权在诸葛亮去世后陷入权力真空,蒋琬、费祎、董允三人以“休养生息”的治国理念,共同支撑起摇摇欲坠的季汉江山。其中,费祎虽未正式获封“丞相”之衔,却...

诸葛亮 2026-01-06 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘