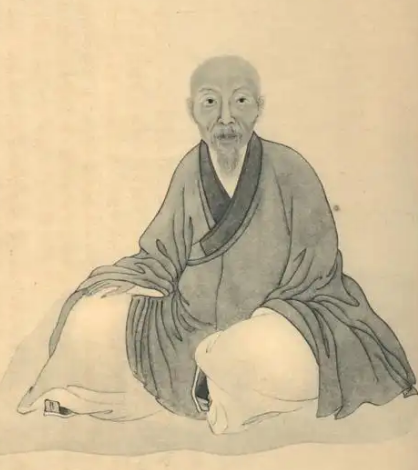

清史稿虽未专列屈大均传记,但通过散落各处的零星记载,可勾勒出这位明末清初岭南文人的复杂形象——他既是反清志士的典范,又是岭南文化的守护者,其人生轨迹与思想脉络在清初遗民群体中具有典型性。

一、抗清斗争中的儒生身影

清史稿相关记载显示,屈大均早年受业于抗清名将陈邦彦,1647年随师参与广州周边抗清起义。据《皇明四朝成仁录》记载,其师陈邦彦兵败被俘后拒绝剃发降清,遭磔刑而死,屈大均冒死收敛遗骸,此举奠定其遗民立场。1649年,他向南明永历帝呈《中兴六大典书》,试图以策论挽救残明,却因父丧返乡未能就职,这种“忠孝两难”的困境折射出传统士大夫在改朝换代中的精神撕裂。

二、逃禅与还俗的悖论抉择

清军攻陷广州后,屈大均遁入空门,法名今种,号“死庵”。清史稿虽未详述其出家缘由,但结合《翁山文外》记载,此举实为“保全身名”的权宜之计。1659年,他参与郑成功北伐南京的情报工作,事泄后避居桐庐,这段经历暴露其逃禅期间的“身在佛门,心系故国”的矛盾状态。1662年,他毅然还俗,在《归儒说》中直言“僧服儒心,终非正道”,这种“弃佛归儒”的转向,既是对清廷文字狱的隐晦反抗,亦是对儒家道统的重新确认。

三、文字狱阴影下的著述坚守

清史稿虽未提及屈大均著作,但其《皇明四朝成仁录》《广东新语》等书在雍正、乾隆年间遭禁毁,足见其文字的冲击力。《皇明四朝成仁录》以明末四朝殉节者为传主,将李自成、张献忠起义军斥为“流贼”,却对阎应元、陈子壮等抗清志士极尽褒扬,这种“尊明贬清”的叙事策略,实为借镇压农民起义之名,行褒扬遗民气节之实。其《广东新语》更以地方志形式,系统保存岭南物产、民俗、方言等文化遗产,在文化禁锢时代构建起“小传统”的传承空间。

四、遗民交游网络中的思想辐射

清史稿虽未记载屈大均的社交网络,但通过其著作可还原其交游图谱:他与顾炎武、魏耕等人在会稽共谋反清,与李因笃结伴北游山海关,与朱彝尊在江南诗酒唱和。这些交游既包含反清复明的政治密谋,亦涉及学术思想的碰撞。例如,他向顾炎武提出“天下兴亡,匹夫有责”的深化理解,主张以“道统”维系文化认同;其《翁山诗外》中“不为中原江左习气熏染”的创作主张,则与王士祯“神韵说”形成岭南与江左诗坛的对话。

五、历史评价的双重维度

清史稿对屈大均的刻意回避,恰是清廷文化高压政策的缩影。从现代学术视角审视,其抗清斗争虽未改变历史进程,却以“文化抵抗”延续了华夏道统;其著作在文字狱中隐秘流传,最终成为重构岭南文化记忆的重要文本。正如《广东新语》序言所言:“翁山之书,非徒记岭南也,实以岭南为天下法”,这种“以小见大”的书写策略,使屈大均在文化传承层面的贡献超越了政治立场的局限。

屈大均的一生,是清初遗民精神史的微观切片。他在抗清斗争中的血性、逃禅还俗间的挣扎、文字狱下的坚守、交游网络中的思想辐射,共同构成传统士大夫在“天崩地解”时代的生存智慧。这种智慧既包含对前朝的忠贞,亦蕴含对文化命脉的守护,最终在历史长河中沉淀为岭南文化精神的独特基因。

在中国历史长河中,"成康之治"作为第一个被明确记载的太平盛世,其时间跨度与历史意义始终是研究西周政治制度的关键坐标。这一时期...

2026-01-16 公孙瓒杀刘虞:一场自毁长城的悲剧东汉末年,天下大乱,诸侯割据,战火纷飞。在这片动荡的土地上,公孙瓒与刘虞,两位在幽州地区举足轻重的人物,因理念与权力的冲突,最终走向了不可调和的对立。公孙瓒杀害...

2026-01-16 杨师厚:历史迷雾中的“误认先祖”在探寻杨家将这一传奇军事家族的起源时,一个名字常常被提及——杨师厚。不少人因杨家将故事中的某些情节或民间传说,误以为杨师厚是杨家将的先祖。然而,当我们拨开历史的...

2026-01-16 王尔德:文学星空中那颗璀璨的唯美星辰在19世纪末至20世纪初的英国文学天空中,奥斯卡·王尔德无疑是一颗耀眼且独特的星辰。他以其独特的文学风格、深刻的艺术观念和丰富多样的创作,在文学史上占据了不可替...

2026-01-16 制度之殇:北洋水师覆灭的深层密码1894年甲午海战的硝烟早已散尽,但北洋水师全军覆没的惨痛记忆,至今仍如一记重锤叩击着民族记忆。这支曾被西方媒体誉为“亚洲第一舰队”的近代化海军,在短短数小时内...

2026-01-16 巾帼豪情映青史,迟昭平志耀千秋在历史的长河中,无数英雄豪杰如璀璨星辰般闪耀,他们或以文韬武略定国安邦,或以忠肝义胆感天动地。而在西汉末年那风云变幻、战火纷飞的岁月里,迟昭平这位杰出的女性,以...

2026-01-16 秦宪公:秦国崛起的关键奠基者在风云变幻的春秋时期,秦国涌现出众多杰出的君主,秦宪公便是其中一位对秦国发展有着深远影响的关键人物。他以卓越的领导才能和战略眼光,为秦国的崛起奠定了坚实基础。少...

2026-01-16 宣姜姓氏之谜:揭开春秋美人的身份密码在风云变幻的春秋时期,有一位女子以绝世容颜和跌宕起伏的人生,成为后世热议的焦点,她便是宣姜。然而,关于她的姓氏,却隐藏着一段鲜为人知的历史密码。宣姜姓氏溯源:姜...

2026-01-16 晋朝:昙花一现的盛世幻影与历史困局在浩如烟海的中国历史长河中,晋朝宛如一颗独特的星辰,其光芒虽不耀眼,却承载着复杂而多元的历史信息。关于晋朝是否有盛世,这一话题犹如投入历史湖面的石子,激起层层涟...

2026-01-16 马燧:从救世名将到“坑惨大唐”的争议人物在唐朝中期的历史长河中,马燧宛如一颗耀眼却又充满争议的星辰。他一生征战无数,战功赫赫,本应是挽救大唐于危难的英雄,却因一次重大失误,让自己背负骂名,甚至被认为“...

2026-01-16 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘