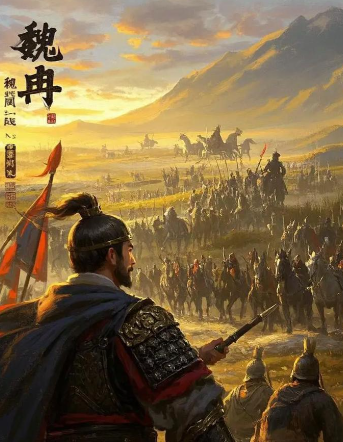

在战国风云激荡的舞台上,魏冉以宣太后异父弟、秦昭襄王舅舅的双重身份,成为秦国政坛最具争议的权臣。他四度出任秦相,掌军二十余年,既为秦国开疆拓土立下汗马功劳,又因私欲膨胀最终被逐出权力核心。这位兼具政治智慧与人性弱点的历史人物,其人生轨迹折射出战国时期权力博弈的残酷法则。

一、拥立昭王:从宗室边缘到权力核心的崛起

秦武王二十三岁举鼎身亡后,秦国陷入王位争夺战。魏冉凭借军事威望与宣太后的血缘纽带,成为公子稷(秦昭襄王)阵营的核心支柱。他率军平定公子壮叛乱,斩杀惠文后支持者,驱逐秦武王遗孀至魏国,以铁腕手段清除所有潜在威胁。这场权力清洗不仅巩固了秦昭襄王的地位,更让魏冉从宗室边缘人物跃升为秦国实际掌权者。

史载魏冉"武王卒,诸弟争立,唯魏厓力为能立昭王",其军事威慑力甚至超越宗室元老樗里疾。秦昭襄王即位初期,魏冉以将军身份卫戍咸阳,实际掌控着秦国军政大权。这种特殊地位使他成为宣太后垂帘听政时期最重要的政治盟友。

二、四度拜相:权臣政治的巅峰与危机

魏冉的丞相生涯充满戏剧性。他首次拜相于秦昭王七年,却在五年后以"托病"为由主动退位,转而举荐客卿寿烛为相。这种以退为进的策略,实为试探秦昭襄王的权力边界。当寿烛因无能被免职后,魏冉迅速复出,并获得穰地封邑,开启其"穰侯"时代。

其政治巅峰体现在军事扩张领域:

公元前293年伊阙之战,举荐白起为将,斩韩魏联军二十四万

公元前289年攻取魏国河内六十余城

公元前275年围攻魏都大梁,斩首四万

公元前273年华阳之战,联合白起斩首韩赵魏联军十万

这些战役使秦国"苞河山,围大梁,使诸侯敛手而事秦",魏冉因此获封陶邑,成为战国最富有的权臣之一。然而,其不断扩张封地的行为引发秦昭襄王警觉——当魏冉企图越韩魏攻齐夺取刚寿时,终于触碰了秦国战略红线。

三、功过相衡:历史评价的两面性

司马迁在《史记》中既肯定魏冉"东益地,弱诸侯"的功绩,又批判其"富溢于王室"的私欲。这种矛盾评价源于其双重历史角色:

政治贡献层面:

构建"太后-穰侯-四贵"政治体系,稳定秦国内政

发掘白起等军事人才,奠定秦国统一战争基础

推行"远交近攻"战略雏形,为范雎完善理论提供实践

权力失控层面:

封地陶邑富可敌国,私兵数量超过秦王直属部队

擅自调动军队攻齐,违背秦国战略方向

形成"闻秦之有太后、穰侯,不闻其有王"的政治格局

北宋司马光在《资治通鉴》中指出:"穰侯援立昭王,除其灾害,荐白起为将...秦益强大者,穰侯之功也!"但同时也承认其最终被逐是权力失衡的必然结果。

四、身折势夺:权力游戏的终极代价

公元前266年,范雎以"强公室,杜私门"为旗号入秦,直指魏冉集团的核心问题。他向秦昭襄王进言:"臣闻秦之有太后、穰侯、泾阳、华阳、高陵,不闻其有王。"这番话彻底动摇了秦昭襄王对魏冉的信任。

被免相后的魏冉带着千辆载满珍宝的车队返回封地,其财富规模甚至超过秦王室。这种"贵极富溢"的状态,使其成为秦国中央集权的最大障碍。最终,这位四度拜相的权臣在忧愤中死于陶邑,其封地也被秦国收归为郡。

五、历史启示:权力伦理的永恒命题

魏冉的悲剧揭示了封建时代权力运行的根本矛盾——当功臣的贡献与君主的权威产生不可调和的冲突时,个人命运必然让位于政治秩序的重构。他既不是单纯的"权臣奸佞",也非纯粹的"国家栋梁",而是在特定历史阶段完成历史使命后,因无法突破权力伦理边界而衰落的典型。

从伊阙之战的硝烟到华阳之战的箭雨,从穰地封侯的荣耀到陶邑贬谪的落寞,魏冉的人生轨迹印证了《史记》的论断:"身折势夺而以忧死。"这位战国权臣的跌宕人生,至今仍为研究中国古代权力政治提供着鲜活的案例。

在中国波澜壮阔的历史长河中,秦宣太后宛如一颗璀璨而独特的星辰,以其非凡的政治智慧、果敢的决断力和卓越的领导才能,成为中国历史上第一位被正式尊称为“太后”的女性,...

宣太后 2025-12-23 魏冉:四度拜相的秦国权臣,从拥立之功到身折势夺的跌宕人生在战国风云激荡的舞台上,魏冉以宣太后异父弟、秦昭襄王舅舅的双重身份,成为秦国政坛最具争议的权臣。他四度出任秦相,掌军二十余年,既为秦国开疆拓土立下汗马功劳,又因...

秦昭襄王 宣太后 2025-11-12 甘泉宫的致命博弈:义渠王之死与秦宣太后的政治权谋公元前272年的甘泉宫,一场持续三十四年的权力游戏走向血腥终局。秦宣太后芈八子以母后之尊,亲手终结了与义渠王的情感纠葛,更彻底摧毁了秦国西部百年大患。这段跨越民...

宣太后 2025-10-16 魏丑夫与芈月:权谋背后的情感纠葛与历史真相在战国风云中,秦宣太后芈月以铁腕与智慧执掌秦国四十年,其政治手腕与情感生活同样充满传奇色彩。晚年时期,一位名叫魏丑夫的魏国男子闯入她的生活,成为其晚年最受宠的男...

芈月 宣太后 2025-09-02 宣太后与秦始皇:跨越五代的权力纽带战国风云中,一位楚国女子以太后之姿执掌秦国权柄四十一年,另一位以"千古一帝"之名横扫六合完成统一。宣太后芈八子与秦始皇嬴政,...

秦始皇陵 宣太后 2025-08-28 秦昭襄王:大秦帝国的奠基者与战略大师在战国纷争的烽火中,秦昭襄王嬴稷以五十六年执政生涯,将秦国从区域强国推向统一天下的临界点。他不仅以军事征服震慑六国,更以政治智慧重构战国格局,其战略眼光与执政魄...

秦昭襄王 2025-08-25 魏丑夫与魏伶优:权力漩涡中的悲剧终章在中国战国时期的权力舞台上,秦宣太后芈八子以铁腕手段掌控朝政四十余年,其情感世界与宫廷秘辛亦成为后世津津乐道的话题。其中,男宠魏丑夫与虚构角色魏伶优的命运交织,...

宣太后 2025-08-08 魏丑夫历史原型:战国权谋下的情感镜像在战国风云的褶皱里,魏丑夫的名字如一枚被岁月打磨的玉珏,既承载着秦宣太后芈八子晚年情感的炽热,也折射出权力场中人性与政治的微妙博弈。作为中国历史上首位临朝称制的...

宣太后 2025-08-06 宣太后与义渠王:权力博弈下的“情感迷局”战国时期,秦国与义渠的百年恩怨,因宣太后与义渠王的特殊关系被推向历史焦点。这段持续三十余年的纠葛,既是秦国化解西部危机的战略布局,也是宣太后以“色相为刃”的权谋...

宣太后 2025-07-24 权力天平的两端:魏冉与芈戎的权谋对决在战国中后期秦国的权力版图中,穰侯魏冉与新城君芈戎犹如双生子般缠绕共生。作为宣太后芈八子的异父长弟与同父幼弟,这对楚系外戚集团的核心成员,一个以铁血手腕开疆拓土...

宣太后 2025-07-14 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘