明朝(1368-1644年)是中国历史上商品经济高度发达、手工业技术突破、海外贸易活跃的时期。其经济中心的形成与演变,既延续了唐宋以来经济重心南移的趋势,又因政治决策、地理环境、技术革新等因素呈现出鲜明的时代特征。

一、江南:明朝经济的绝对核心

明朝时期,江南地区(今江苏南部、浙江北部、上海及安徽部分地区)已成为全国经济最发达、人口最密集、文化最繁荣的区域。这一地位的形成,源于多重因素的叠加:

农业基础雄厚

江南以水稻种植为主,得益于温润的气候、密集的水网和精耕细作的农业技术,其粮食产量长期占全国总量的30%以上。明太祖朱元璋曾将苏州、松江、杭州、嘉兴、湖州五府列为“重赋之地”,赋税占全国田赋总额的20%,足见其农业产出之丰。此外,江南的桑蚕养殖、棉花种植亦领先全国,为丝织业和棉纺织业提供了原料保障。

手工业与商业的双重繁荣

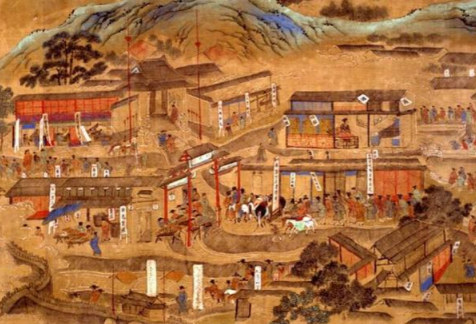

江南是明代手工业的中心。苏州、杭州的丝织业规模宏大,机户众多,产品远销海外;松江则以棉纺织业著称,有“衣被天下”之称。景德镇的瓷器、芜湖的浆染业、宜兴的陶器等亦形成产业集群。商业方面,江南市镇经济发达,如南浔、乌镇、盛泽等,以专业化贸易为纽带,连接城乡市场,形成覆盖全国的商品流通网络。

白银货币化与资本积累

明代中后期,随着“一条鞭法”的推行,白银成为主要流通货币。江南因海外贸易(如郑和下西洋后私人贸易的活跃)和国内商品交换的繁荣,吸引了大量白银流入。据估算,16世纪末至17世纪初,全球约三分之一的白银流入中国,其中大部分汇聚于江南。白银的积累推动了资本的集中,为资本主义萌芽的出现提供了条件。

二、经济中心的辐射效应:从江南到全国

江南的经济优势并非孤立存在,而是通过交通网络、人口流动和产业转移,对全国经济格局产生深远影响:

漕运与南北经济联动

明朝定都北京后,为保障北方政治中心的需求,依赖漕运将江南的粮食、丝绸、棉布等物资运往北方。大运河成为连接南北的经济动脉,沿岸的扬州、淮安、临清等城市因漕运中转而繁荣,形成“运河经济带”。这种南北联动不仅强化了江南的经济中心地位,也带动了北方部分地区的商业发展。

商帮的崛起与跨区域贸易

明代中后期,徽商、晋商等商帮兴起,以江南为基地,开展全国性贸易。徽商主营盐、茶、木、典当业,足迹遍及全国;晋商则以票号(早期银行)为特色,掌控北方金融。商帮的活动促进了区域间资源整合,使江南的经济影响力超越地理边界,延伸至全国。

技术传播与产业扩散

江南的手工业技术(如丝织、瓷器烧制)通过工匠流动、学徒传承等方式向周边地区扩散。例如,苏州的织造技术传入南京,使南京成为明代后期重要的丝织业中心;景德镇的制瓷工艺则带动了福建德化、广东石湾等地的瓷器生产。这种技术传播推动了全国手工业的均衡发展,但江南的核心地位始终未被撼动。

三、南北对比:经济中心与政治中心的分离

明朝时期,中国经济的南北差异显著,形成“经济中心在南、政治中心在北”的格局。这种分离既是历史演进的结果,也蕴含着潜在的矛盾:

北方经济的相对滞后

受元末战乱、自然灾害和游牧民族侵扰的影响,明代北方经济恢复缓慢。尽管朱棣迁都北京后,通过屯田、移民等政策推动北方发展,但其经济水平仍远不及江南。例如,河北、山东的粮食产量仅占全国的10%左右,而赋税负担却因靠近政治中心而加重,导致“北贫南富”的现象日益突出。

经济中心对政治稳定的影响

江南的经济实力使其在明代政治中扮演重要角色。例如,明初朱元璋对江南士绅的打压(如“胡蓝之狱”)、中后期东林党人与江南士绅的联合,均反映了经济中心与政治权力的互动。此外,江南的赋税收入是明朝财政的重要支柱,其经济波动直接影响国家稳定。明末李自成起义爆发后,明朝因江南赋税体系崩溃而加速灭亡,即是明证。

全球视野下的江南地位

从世界范围看,明代的江南已跻身全球最发达的经济区域之一。其丝织品、瓷器、茶叶等商品在国际市场上极具竞争力,白银的大量流入更使其成为全球贸易网络的关键节点。有学者估算,1600年前后,中国的经济总量占世界的30%以上,而江南的贡献超过一半。这种全球影响力,进一步巩固了江南作为明朝经济中心的地位。

在中国历史长河中,"成康之治"作为第一个被明确记载的太平盛世,其时间跨度与历史意义始终是研究西周政治制度的关键坐标。这一时期...

2026-01-16 公孙瓒杀刘虞:一场自毁长城的悲剧东汉末年,天下大乱,诸侯割据,战火纷飞。在这片动荡的土地上,公孙瓒与刘虞,两位在幽州地区举足轻重的人物,因理念与权力的冲突,最终走向了不可调和的对立。公孙瓒杀害...

2026-01-16 杨师厚:历史迷雾中的“误认先祖”在探寻杨家将这一传奇军事家族的起源时,一个名字常常被提及——杨师厚。不少人因杨家将故事中的某些情节或民间传说,误以为杨师厚是杨家将的先祖。然而,当我们拨开历史的...

2026-01-16 王尔德:文学星空中那颗璀璨的唯美星辰在19世纪末至20世纪初的英国文学天空中,奥斯卡·王尔德无疑是一颗耀眼且独特的星辰。他以其独特的文学风格、深刻的艺术观念和丰富多样的创作,在文学史上占据了不可替...

2026-01-16 制度之殇:北洋水师覆灭的深层密码1894年甲午海战的硝烟早已散尽,但北洋水师全军覆没的惨痛记忆,至今仍如一记重锤叩击着民族记忆。这支曾被西方媒体誉为“亚洲第一舰队”的近代化海军,在短短数小时内...

2026-01-16 巾帼豪情映青史,迟昭平志耀千秋在历史的长河中,无数英雄豪杰如璀璨星辰般闪耀,他们或以文韬武略定国安邦,或以忠肝义胆感天动地。而在西汉末年那风云变幻、战火纷飞的岁月里,迟昭平这位杰出的女性,以...

2026-01-16 秦宪公:秦国崛起的关键奠基者在风云变幻的春秋时期,秦国涌现出众多杰出的君主,秦宪公便是其中一位对秦国发展有着深远影响的关键人物。他以卓越的领导才能和战略眼光,为秦国的崛起奠定了坚实基础。少...

2026-01-16 宣姜姓氏之谜:揭开春秋美人的身份密码在风云变幻的春秋时期,有一位女子以绝世容颜和跌宕起伏的人生,成为后世热议的焦点,她便是宣姜。然而,关于她的姓氏,却隐藏着一段鲜为人知的历史密码。宣姜姓氏溯源:姜...

2026-01-16 晋朝:昙花一现的盛世幻影与历史困局在浩如烟海的中国历史长河中,晋朝宛如一颗独特的星辰,其光芒虽不耀眼,却承载着复杂而多元的历史信息。关于晋朝是否有盛世,这一话题犹如投入历史湖面的石子,激起层层涟...

2026-01-16 马燧:从救世名将到“坑惨大唐”的争议人物在唐朝中期的历史长河中,马燧宛如一颗耀眼却又充满争议的星辰。他一生征战无数,战功赫赫,本应是挽救大唐于危难的英雄,却因一次重大失误,让自己背负骂名,甚至被认为“...

2026-01-16 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘