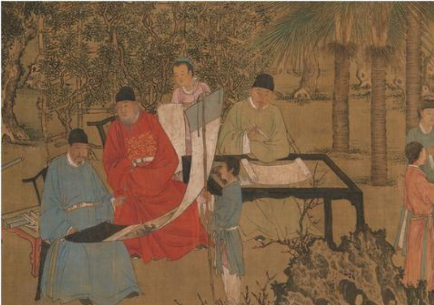

在明朝政治史上,"三杨"(杨士奇、杨荣、杨溥)开创的台阁盛世余韵未消,正德至嘉靖年间,以杨一清、杨廷和、杨慎为核心的新一代政治集团悄然崛起。这三位同姓重臣虽未如前代"三杨"般并称于正史,却在权力更迭、学术传承与思想革新中构成独特的政治三角,其历史地位与影响值得重新审视。

一、权力中枢的代际更迭

杨一清(1454-1530)作为"后三杨"的先驱,其政治生涯贯穿成化至嘉靖四朝。他以陕西总制身份平定安化王之乱,又在正德年间三次入阁,创下"出将入相"的罕见记录。与前代"三杨"不同,杨一清更擅长军事外交,其主导的"茶马互市"政策重塑西北边疆格局,这种文武兼资的特质使其成为过渡时代的标杆人物。

杨廷和(1459-1529)则是典型的文官领袖。他在正德十六年武宗驾崩后,以首辅身份主持"大礼议"前的过渡政权,通过《武宗实录》编纂巩固权力合法性。其子杨慎的崛起,标志着杨氏家族从行政中枢向文化权威的转型——杨慎以状元之才引领嘉靖初年的文学革新,其《临江仙》词作更成为《三国演义》开篇名篇,实现政治影响力向文化符号的转化。

二、学术谱系的隐性传承

"后三杨"的政治实践与学术思想存在深层关联。杨一清虽以实务著称,却与茶陵诗派领袖李东阳交好,其诗文创作体现"台阁体"向"茶陵派"的过渡特征。杨廷和作为理学信徒,在编纂《明伦大典》时强化程朱理学地位,这种学术取向直接影响其子杨慎——杨慎虽因"大礼议"被贬云南,却在滇南创立"杨门七子"学派,将心学思想与西南边疆文化结合,开创地域性学术传统。

这种学术传承呈现"政治-文学-哲学"的三重维度:杨一清的边疆治理经验为杨廷和的制度设计提供实践基础,杨廷和的理学立场又制约杨慎的思想突破,三者构成动态的知识生产链条。

三、权力博弈中的角色分野

在"大礼议"这场皇权与文官集团的巅峰对决中,"后三杨"展现出迥异的立场选择。杨一清虽未直接卷入争议,却通过支持张璁打破杨廷和的制度垄断,其《密谕录》揭示了阁臣在皇权扩张中的妥协策略。杨廷和作为旧制度维护者,坚持"继统继嗣"原则,最终因触怒嘉靖帝被迫致仕。杨慎则以激烈抗争姿态成为议礼派眼中钉,其《升庵集》中"临利不敢先人,见义不敢后身"的宣言,彰显知识分子的道德自觉。

这种角色分野本质是权力结构变迁的缩影:杨一清代表新兴实权派,杨廷和象征传统文官集团,杨慎则化身在野知识分子的精神象征。三者虽同属"杨氏家族",却在权力博弈中形成微妙制衡。

四、历史评价的多元面向

后世对"后三杨"的评价存在显著分歧。王世贞在《弇山堂别集》中称杨一清"才兼文武,功在社稷",却批评其晚年依附权阉张永;王夫之在《读通鉴论》中肯定杨廷和"持正不阿",但指责其"泥古不化";对杨慎的评价则更为复杂,既有对其文学成就的推崇,也有对其"好名轻死"的批判。

这种评价差异反映明代政治文化的深层矛盾:杨一清的务实主义与杨廷和的道德理想主义构成张力,杨慎的批判精神则挑战传统政治伦理。三者共同构成明代政治光谱中的关键节点,其历史地位需置于皇权强化、文官集团分化、思想转型的多维框架中理解。

五、文化记忆的建构与解构

在民间记忆中,"后三杨"的形象经历戏剧化重构。杨一清因平定边疆的功绩,在西北地区被神化为"杨青天",其祠庙至今存于榆林古城;杨廷和作为《明史》列传人物,其"首辅风范"成为官场楷模的象征;杨慎则因《三国演义》的传播,其文学形象远超政治身份,形成"历史人物"与"文化符号"的分离。

这种记忆建构揭示文化权力的运作机制:官方史书强调杨廷和的制度贡献,地方传说突出杨一清的军事才能,通俗文学则放大杨慎的文人气质。三者在集体记忆中的不同定位,恰似其历史角色的三重投影。

永乐二年(1404年)冬夜,北京文渊阁内烛火摇曳。明成祖朱棣手持宁夏被围的急报,眉头紧锁——蒙古骑兵数万围攻九边重镇宁夏,奏报称城防危在旦夕。此时内阁仅杨荣一人...

朱棣后面的皇帝是谁 杨荣 2025-12-05 杨廷和简介传——明代著名政治改革家杨廷和(1459年10月15日—1529年7月25日),字介夫,号石斋,四川成都府新都(今四川省成都市新都区)人,祖籍庐陵(今江西省吉安市)。作为明代中期杰出的...

杨廷和 2025-11-26 文渊阁三十八载:杨荣的谋断之道与明初政局在明初永乐至正统年间的政治舞台上,杨荣以“谋而能断”的特质,成为内阁制度演进的关键人物。他自福建建安(今福建建瓯)的寒门子弟,跃升为五朝元老,其三十八年的文渊阁...

杨荣 2025-11-13 宁夏解围:杨荣以智破局的经典案例永乐初年,西北边陲的宁夏城突遭蒙古大军围困,紧急奏报直抵京师。面对这场突如其来的危机,时任内阁重臣的杨荣以冷静的判断和精准的推算,不仅化解了军事危机,更展现了其...

杨荣 2025-10-30 杨一清与杨廷和:明朝双璧的权谋与功业之辨在明朝中叶的政坛上,杨一清与杨廷和犹如两颗并峙的星辰,一位以边疆战功与权谋著称,一位以内阁改革与制度重塑闻名。若以“厉害”为标尺衡量二人,需穿透历史迷雾,从军事...

杨廷和 2025-09-23 明朝“三杨”:四朝元老共铸“仁宣之治”的传奇内阁在明朝近三百年的历史长河中,永乐至正统年间(1403-1449)的“三杨内阁”堪称政治史上的璀璨明珠。由杨士奇、杨荣、杨溥三位南方士大夫组成的内阁团队,以四朝辅...

杨荣 杨溥 2025-07-14 李东阳与杨廷和:明代政坛的同僚情谊与政治协作在明代波澜壮阔的历史长河中,李东阳与杨廷和作为两位杰出的政治家和文学家,他们的关系交织着同僚间的情谊与政治上的协作,共同书写了那个时代的政治篇章。一、翰林同僚:...

杨廷和 李东阳 2025-05-15 明朝“后三杨”考辨:杨一清、杨廷和与杨慎的权力交响在明朝政治史上,"三杨"(杨士奇、杨荣、杨溥)开创的台阁盛世余韵未消,正德至嘉靖年间,以杨一清、杨廷和、杨慎为核心的新一代政...

杨荣 杨廷和 2025-04-30 杨廷和与朱厚照:权力斗争下的悲剧在明朝的历史长河中,杨廷和与朱厚照(明武宗)之间的政治斗争,是这一时期朝廷内部权力博弈的重要篇章。虽然正史中并无明确记载杨廷和直接杀害朱厚照,但两人之间的权力斗...

朱厚照为什么没有子嗣 杨廷和 2025-04-03 堕三都:明朝政治斗争的象征在明朝中期,一场被称为“堕三都”的政治事件震惊了整个朝野。这一事件不仅揭示了当时权力斗争的激烈,也反映了明朝政治制度的复杂性。堕三都,即指杨廷和先后三次担任首辅...

杨廷和 2024-07-18 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘