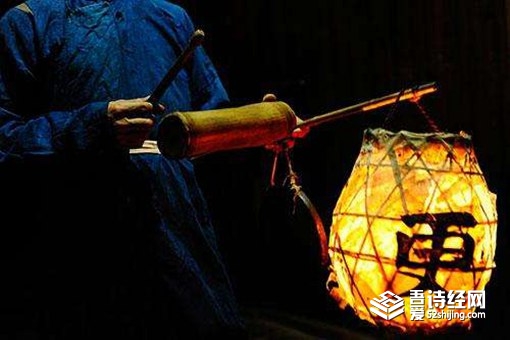

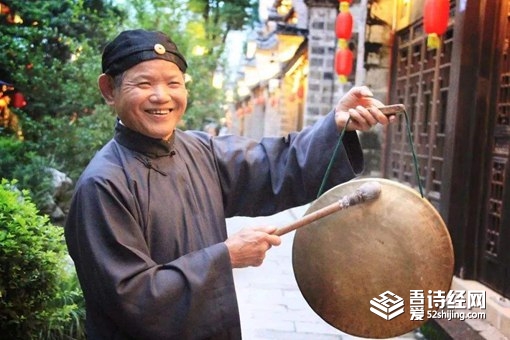

我们经常可以在电视剧中看到,到了晚上的时候,都会有一个打更人,他们在一些特定的时刻出现,然后一边敲着锣,一边喊着当时的时间,还有一句很经典的“天干物燥,小心火烛”。如果说百姓无法判断时间,要依靠打更人来告诉他们准确的时间的话,那打更人又是怎么知道时间的呢?打更人是如何判断当时是什么时辰,下面就让历史资料网的小编来给大家介绍一下吧。

“打更”是古代中国民间的一种夜间报时制度,“更”是计量夜晚时间的一种独特计时法。它把一个夜晚分成五个部分,称为“一更”、“二更”……直到“五更”,由专门的人员在特定的时间点进行击柝振铃,告之人们此时的时间。很多大一点的市镇还建有专门的樵楼,用撞钟、击鼓来报更次;而小一点的地方,则多以“更夫”巡回于大街小巷,在担负巡夜的同时,报告夜时,使市民皆知暑刻蚤晏之节。

古代虽然将一个夜晚分为五个更次,但一夜需要敲梆六次。第一次出现在 晚上八时,也就是干支中的戍时,称为“定更”,也就是 一更天。此时锣敲一记,梆敲二记,作为一更。二更始于亥时,也就是现在的晚上十时。 锣声二记,梆敲两次。每隔二小时为一个更次,午夜十二时为三更天,黎明四时是五更天。五更已毕,天就快亮 了。

打更时,从三更起梆声不敲两记,只响一次 ,每一击作一次。春、秋、冬三 季,昼短夜长,四时敲罢五更以后,距离天 亮还有近两个小时,所以在五时至六时之 间,再加一次“亮梆子”。这次亮梆子不敲锣, 只敲梆,而且梆声无规律,节奏极 快,是一种连续的乱敲。乱梆子敲后,天基本亮 了。人即使在熟睡中,也往往被乱梆子敲醒。

“更”这种报时制度起源于周朝的军队之中。《周礼》裁:“凡军事悬壺,以序聚柝“。这里说的“壶”是漏壶,“序”是顺着次序 更代守夜之意,“聚”是一些人聚集在一起,“柝”是两木相敲的意思,亦即是敲打梆子。由 于军队夜晚更要加强戒备,需要一些人聚集在一起换班值勤,用两木相击来报导夜时,击“柝” 就成为“更”的起源。因为更換守夜订出了时间,故时间也就以“更"来称呼了。这是古文献中关于“更”的最早记述,距今已有近三千年的历史。

“更”这种计时办法是中国古人智慧的结晶。唐代《初学记》记载:“夜漏起省中黄门持五夜。甲 夜毕、传乙夜;乙夜毕、传丙夜;丙夜毕、传丁夜;丁夜毕、传戌夜;戌夜毕,是为五更。”从宋代开始,在每夜分成五更的基础上,又将每“更”细分为五个点。更以击鼓为节,点以击钟为击。《宋史律历志》上说:一更三点,钟声绝,禁人行;五更三点,钟声动,听 人行,更鼓也因此成为指导古人夜晚行动的一种标签。

从清代开始,“更”的报法有所改变。每天黄昏之后,先要“走更”,此时紧击鼓18下,再慢击鼓18 下,紧、慢各连打3遍、共计108下之后,便到了“起更”之时。“起更”俗称“定更”,代表现在已是初更了。从二更至五更这段时间,按更次击报,但在每更之半再多打一次,称为“交转儿”。五更时也按起更的打法,共打108下,俗称“亮 更”。清代的这种更时报法一直延续到民国初年,直到钟表进入寻常百姓家之后,才成为绝响。

古代更点制度观定“昏”为入夜,从此刻开始起更;“旦”为白天的开始,也是 “五更”的终点;昏、旦之间所包括的总刻数也就是一夜五更的总刻数。关于一更一点与此同起更时刻到底相隔多久的问题,《历志》说得很清楚;“如不满更法为初更, 不満点法为一点。”也就是说从昏刻起到满一更之数的范围,都称为一更,从昏刻始至满一点的范围都为一史一点。因此,四更五点并是五更起点,只有它的末点才等于五更初点。因此为了方便,在具体计算时一般都是取其中点而计算时刻。

“更”和“点”都是按照古代的 “十二时辰”记时法形成的,这种记时法源于太阳 在天空的十二个方位变化。十二时辰记时法始于春秋,当时把以恒星为背景的天球沿赤道划分为12个天区,又将天穹以 北极划分为12个方,分别以时辰来表示。这种记时法规定正北为子时,但当太阳到达正北方位时,正好处于子时的中点,因此古人将子时一分为二,即子时前半时属于上一天,下半时 属于下一天。用现代计时法分,相当于晚上12点整前是前一天,过了 12点整就是新的一天的开始。

靠滴漏或燃香,掌握准确的时间。古代使用漏壶计时。

漏壶分播水壶和受水壶两部分。播水壶分二至四层s均有小孔,可滴水,最后流入受水壶,受水壶里有立箭,箭上刻分100刻,箭随蓄水逐渐上升,露出刻数,以显示时间。而一昼夜24小时为100刻,即相当于现在的1440分钟。可见每刻相当于现在的14.4分钟。所以“午时三刻”相当于现在的中午11时43.2分。

“点”是比“更”小的夜计时单位。

“点”本来是古代的一种乐器。形状颇似小铜钟。中间突起,两边有孔,孔可以穿上绳把“点”系在更夫手上,以便手敲打。古时习惯是报更时敲钟鼓,报点时则击打“点”,“点”便成为计时单位了。古时为计时准确的需要,又把每个“更”划分为五个“点”。

经推算可知,一“点”等于现今的二十四分钟,五个“点”的时间正好是一“更”。

在浩如烟海的历史长河中,诸多帝王被冠以“大帝”的尊号,如亚历山大大帝凭借其卓越的军事才能和广袤的征服版图,成为历史上熠熠生辉的传奇人物。然而,西罗马帝国的霍诺留...

2026-01-19 太师与丞相:官职品级与实权的千年博弈在中国古代官制体系中,太师与丞相作为两个极具代表性的官职,常被置于比较的语境中。二者在品级、职责、权力来源等方面存在显著差异,其“官职大小”的评判需结合具体历史...

2026-01-19 红发神父的音乐传奇:维瓦尔第的荣耀冠冕在巴洛克音乐的璀璨星河中,安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第(Antonio Lucio Vivaldi)的名字如同一颗耀眼的恒星,以“协奏曲之王”“协奏曲之父”“红发...

2026-01-19 维多利亚女王掌心的明珠:爱丽丝与比阿特丽斯的双生悲喜在维多利亚女王九个子女中,爱丽丝与比阿特丽斯两位公主以截然不同的生命轨迹,成为母亲情感天平的两端。一位以早逝的悲剧成为女王余生无法愈合的伤口,另一位则以终身陪伴...

2026-01-19 曹无伤与曹参:同姓不同命的楚汉双星在楚汉争霸的宏大叙事中,曹无伤与曹参如同两颗短暂交汇的流星,虽同姓沛县曹氏,却因截然不同的选择走向了迥异的人生终点。一个因投机取巧命丧鸿门宴,一个以功勋卓著位极...

2026-01-19 元宵节:千年流转中的多重文化身份当2026年3月3日的日历翻至"丙午年正月十五",这个被现代人称为"元宵节"的传统节日,...

2026-01-19 清明:一场跨越时空的生命对话清明时节,江南的青团裹着艾草香,北方的柳枝在风中轻扬,华夏大地上的人们以不同方式践行着同一场仪式——扫墓祭祖、踏青郊游。这个始于周代的古老节日,历经三千余年岁月...

2026-01-19 乱世情殇:乞伏炽磐与秃发皇后的合葬之约在五胡十六国的纷乱历史中,西秦文昭王乞伏炽磐与南凉公主秃发氏之间的爱恨纠葛,宛如一首悲壮的史诗,其中乞伏炽磐要求和皇后合葬的遗愿,更是为这段历史增添了一抹复杂而...

2026-01-19 丰臣秀次若在,德川家康的篡位野心能否得逞?在日本战国历史的宏大叙事中,丰臣秀吉的崛起与陨落、德川家康的隐忍与夺权,构成了一幅波澜壮阔的画卷。而在这幅画卷中,丰臣秀次的存在与否,无疑是一个关键的变量。那么...

2026-01-19 真与假的交织:甄士隐与贾家的隐秘关联在《红楼梦》这座文学的巍峨宫殿中,甄士隐与贾家的关系宛如一条若隐若现的丝线,看似细微,却串联起了诸多关键的情节与深刻的寓意,成为理解这部巨著的重要线索。血缘纽带...

2026-01-19 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘