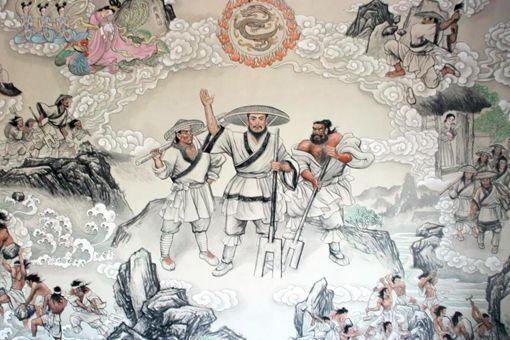

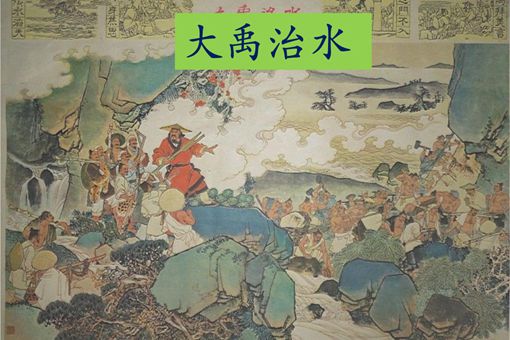

顾颉刚先生为首的古学家对大禹治水的真实性提出了很多质疑。其实早在20世纪初期的时候,白鸟库吉就曾针对尧、舜、禹皆非历史人物这一主张。这些说法至今仍有不小影响。不过,国内多数学者并不认同顾氏的主张,毕竟诸多早期文献载有禹治洪水的故事,想把它们一笔抹煞是不可能的。只是这些故事确实包含不少神话成分,需要认真加以清理,以便弄清禹时期是否真的发生洪水、洪水的性质,以及禹治洪水的真相等问题。

商人也早已知道前朝发生洪水的故实。甲骨卜辞中的“昔”是会意结构,意谓洪水之日;“灾”字形像川水被壅为害,这些都表明商代以前发生过洪水,且深深留在了人们的记忆之中。

近年发现的西周中期青铜器豳公盨铭文,有助于廓清疑古学者的部分怀疑。这件出自西周贵族之手、带有训诫意味的铜器铭文,十分清楚地记叙了禹治洪水的故事,等于向世人昭告疑古学者所持的禹治洪水出于战国时人假托的说法为无端臆说。

铭文首称“天命禹敷土,陶山浚川”,一则表明,在周人心目中,禹乃是同周文王、周武王、商汤一样的受命之君,他通过治理水患而有德于民,而非什么天神;再则表明,禹的治水方法为“浚川”,即疏浚小的河川,此与文献所载他“疏川导滞”的治水方法并无二致。

禹采取这种治水方法,不过是要促使被淹没的土地尽快显露出来,以便重新分给广大民众,也就是所谓“敷土”或“布土”。至于铭文中的“陶山”,则是对付洪水的另一种方法,即累土为丘,人居其上,以躲避洪水。《淮南子·齐俗训》称“禹之时,天下大雨,禹令民聚土积薪,择丘陵而处之”,说的就是这个事情。

豳公盨铭文有关禹治洪水之事,固属后人对前代史事的追记,但它描述的禹治洪水的具体情节,却很符合夏代国家兴起的那一带地区的地理环境和考古调查的情形。禹时的洪水决非一场遍及天下九州的洪水,它只发生在禹领导的部族联盟居住的范围内。

在此之前已有不少学者试图从气候或地理环境的角度论证大禹治水的时代与背景,如将大禹时期的大洪水归结于公元前2000年前后的气候变化。

公元前2000年前后确实是个重要的转捩点,该时期的气候变化对中国文明的早期发展带来深远的影响。气候变冷引发的相对湿度加大和降雨量增多造成当时中国北方异常洪水多发,从黄河上游、中游到下游均发现洪水的沉积证据。

这样,问题关键是要弄清禹所遭遇到的这场洪水的性质及其发生地域。根据文献记载,禹的治水实不过是对其所居住地域发生的大面积洪涝灾害进行的排涝、开挖沟洫以便疏通积水的工作,即如豳公盨铭文所说的“濬川”、《论语·泰伯》所说的“尽力乎沟洫”一类性质的工作。

由此论及洪水发生的地域亦即禹部族之居处,必在黄河中下游平原一带地势低洼之处。即处于西边的太行山及东边的泰沂山地两个高地之间,并处在古代黄河与济水之间,按《禹贡》九州的划分属于古兖州。这里不仅地势低洼,而且河网密集,湖沼遍布,一旦发生洪水,境内百川之水便先自溢出,易造成长期不去的水涝。故而古代河患的记录几乎全是在这一地区。

除以上地理形势的分析外,古代文献中亦留下了兖州与禹时洪水相关的记录。这些文献一致认为,夏朝的建立与大禹治水密不可分。如《国语·周语下》称“氏曰有夏,谓其能以嘉祉殷富生物也”,便是将禹接受天命拥有对天下的统治权,归结为他通过治水使万物重新获得生机。

按今天的解释,则是禹通过领导治水,集中使用参与治水的各部族的人力、物力,并在这个过程中加强了自己和家族的权力,最后使这种权力演化为凌驾于各部族之上的具有专制性质的统治权,由是导致夏朝的产生。

无论何种解释,都体现出禹治洪水与夏朝建立存在前因后果的关系。由此可以推论,夏朝的地域,应是和禹治洪水涉及的地区相一致。也即夏朝的地域,应在古河济之间,而不是豫西或晋南,至少夏朝前期的地域应是如此。

早在20世纪20年代,王国维在《殷周制度论》中就指出夏的都邑及地名大都在东土。这应是根据《左传》《国语》《竹书纪年》《世本》等典籍记载。其中谈到夏代诸王的居邑(即都邑),包括禹居阳城、太康居斟寻、后相居帝丘、帝杼居原以及老丘等,除禹居阳城有争议外,其他地点都在古河济之间的范围内。

其实,禹所居的阳城也应在东土,即今天河南濮阳。濮阳古代称阳城,并为夏后相的都邑。今学者或指豫西的登封王城岗为禹居阳城之所在,此地虽亦有阳城之地名,但这里一则未见夏时著名氏族,二则与禹治洪水所处的地理环境不类,三则考古发现的城址及聚落规模远不及濮阳,其非禹所居的都邑显而易见。

重要的是,上述文献所载夏的都邑,有的已与考古发掘相印证。特别是作为夏后相都邑的帝丘。《左传》《世本》《竹书纪年》都有关于夏后相居于帝丘记载,其中《左传》僖公三十一年记叙,春秋时期的卫成公迁居到帝丘,即濮阳,便有卫国的始封之君卫康叔托梦给他,说其供奉给自己的祭品让夏后相夺占。这无疑反映了卫国所迁居的都城建立在夏后相都邑旧址之上的史实。

考古发现的这座位于濮阳高城的春秋卫国都城,正叠压在包括夏初在内的更早时期的一系列夯土城之上。由于目前工作尚未完成,只挖掘出遗址北城墙下面一小段龙山时期的夯土墙,不能确定龙山城规模到底有多大,但就已勘测的龙山时期遗址面积不下百万平方米这一数字看,规模不可小觑,其为夏朝都邑当不成问题。这反映了夏后相所居在帝丘濮阳这一史实。毫无疑问,这也应当成为夏代乃历史上真实存在的证据。

主持高城发掘的考古专家袁广阔先生,同时主持过古河济之间一系列龙山时期古城址或古遗址的调查与发掘。在他看来,这些古城址与古遗址多数与洪水有关。他还认为,分布在这一地区的后岗二期文化与文献所载早期夏人活动地域相吻合,这从考古研究角度给予夏朝地域主要在古河济之间的说法有力支持,也给予古时洪水发生在黄河中下游平原、禹通过治理洪水促进夏朝产生的说法有力支持。

总之,禹治洪水导致中国第一个早期国家的产生,是完全可以信以为实的。

在历史的叙事中,明朝火器往往面临两种极端的评价:一种将其捧为“世界第一”,认为若无满清入关,中国将率先开启热兵器时代;另一种则将其贬为“烧火棍”,认为其始终落后...

启 2026-01-30 胡椒堆里的帝国黄昏:权相元载的毁灭启示录在中唐的政治迷雾中,元载是一个无法被简单定义的幽灵。他出身寒微,却凭借精通道学与权谋之术,在短短十五年间从一名穷书生攀爬至帝国权力的巅峰;他曾是皇帝手中最锋利的...

启 2026-01-30 被误读的生存警报:马尔萨斯人口理论的历史功过与现代启示在人类思想的星空中,托马斯·罗伯特·马尔萨斯如同一位冷峻的守夜人,手持名为“人口论”的火炬,在18世纪的工业革命前夜发出了关于生存危机的第一声尖叫。这位英国经济...

启 2026-01-29 被抹去的四十年霸业:寒浞,夏朝历史上最残酷的“无冕之王”在儒家正统史观的厚重滤镜下,夏朝的历史往往被简化为“少康中兴”的道德神话,而有一位实际统治中原近六十年的君主,却被刻意从帝王谱系中抹去,甚至被贬为“枭雄”。他就...

寒浞 2026-01-29 王叔和籍贯之谜:跨越千年的学术探寻在中国医学史上,王叔和是一位承前启后的关键人物。他整理的《伤寒论》与《金匮要略》奠定了中医辨证论治的基础,其《脉经》更开创了脉学体系,被后世尊为&quo...

启 2026-01-28 河亶甲:商朝危局中的短暂执政与寿命之谜在商朝“九世之乱”的动荡岁月里,河亶甲作为第十二任君主,以迁都、征伐等举措试图挽救王朝颓势。然而,关于这位历史人物的核心信息——他的寿命,却因史料缺失与考古争议...

河亶甲 2026-01-28 诺曼征服:英语语言蜕变的里程碑1066年,诺曼底公爵威廉率领军队跨越英吉利海峡,在黑斯廷斯战役中击败盎格鲁-撒克逊军队,开启了对英格兰长达三百余年的统治。这场被称为“诺曼征服”的历史事件,不...

启 2026-01-27 寒浞身世之谜:被放逐的伯明氏之子在夏朝波澜壮阔的历史长河中,寒浞是一个充满争议且极具传奇色彩的人物。他以篡位者的身份登上历史舞台,其人生轨迹跌宕起伏,而他的身世,更是为这段历史增添了一抹神秘的...

寒浞 2026-01-26 罗马帝国:地中海文明的永恒丰碑公元前8世纪,在意大利半岛台伯河畔的七座山丘上,罗马城邦悄然诞生。这个以农业和手工业为根基的城邦,在经历王政时代、共和时代后,于公元前3世纪开启对外扩张的征程。...

启 2026-01-23 萨伊:经济学史上的多面人物与思想传承者在经济学的发展长河中,有许多闪耀的名字,萨伊便是其中之一。他以独特的经济思想、丰富的人生经历,在经济学史上留下了浓墨重彩的一笔。早年经历:商业启蒙与思想碰撞萨伊...

启 2026-01-19 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘