为什么曹操父子两人的行为会截然相反呢?感兴趣的读者可以跟着历史资料小编一起往下看。

功高震主——迫在眉睫

曹操小名“曹吉”,其生母史书已不可考。虽然童年不幸福,但幸运的是后成为三公之首曹嵩的养子,得以混迹于权贵之间,放浪不羁又才情满堂,家世、能力具是一流。被名士许劭称为“治世之能臣,乱世之奸雄”。

当时,汉室衰微,诸侯割据,百姓起兵。在汉灵帝死后,外戚董卓把持朝政,曹操起兵声讨董卓,虽然结局失败,却逐渐占据大义的名号,后来在镇压黄巾起义过程中,打败起义军,收降卒30万,曹操的军事实力得到极大的扩充,迈入领兵步阵的格局中。董卓被杀后,曹操接受部下建议迎接汉献帝,开始了“挟天子以令诸侯”的政治手段,虽为汉臣,实际上把持朝政。

▲汉献帝

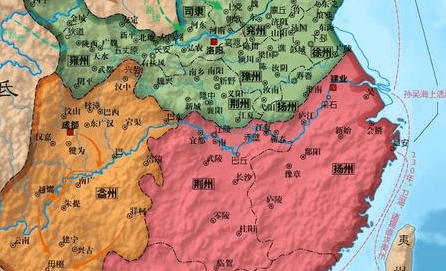

其后又以帝王名义四处征战,先平定关东、关中一带;又火烧敌军粮仓,于官渡出击袁绍军队,奠定北方政权,后接管荆州,南下伐吴,虽大败于孙权,却也形成了三国鼎立的局面,至此雄踞北方,于建安二十一年,被封为魏王。

虽名为魏王,却几乎视献帝为玩物,监视汉献帝的一举一动,通过扶持傀儡帝王,一来占据大义,在法理上利于不败之地,若是废除帝王不过是徒增事端,无论起兵或是招降都颇受掣肘;二来兵强马壮,麾下名将如云,有让天下归心之熊志。彼时,老当益壮,心有青云之志。废帝与否并不会对自己产生更多有利的局面。

曹丕生于187年,彼时曹操32岁,也就是说曹丕和孙权是同一代人。是名副其实的“权宦之后”。然而,曹操死后曹丕继位,就军事上而言,正是青黄难接之时,虽有其父曹操做的一系列的铺垫,但也难免出现权力下移动、声望下跌的局面,难免出现曹魏势力不稳的波动,此外还有刘备、孙权两大外患虎视眈眈,不得不进行防备,急需要“安定军心”以此解决当下的窘迫。而快速称帝走上天子的宝座,告诉部下为自己效力的前景是什么,水涨船高之下,文臣武将皆可雨露均沾,让大家感觉有利可图,从而笼络人心。形势所迫之下,的确实是一个良好的选择。事实上,曹丕在位这七年,三次伐吴的的过程中其亲信曹休、曹真、夏侯尚等也在不断地全面接掌军权,进一步稳定自己的地位。

在政治上,曹丕继承王位之后,为了缓和和士族的矛盾,改变吏治,变父亲曹操唯才是举的荐举制为九品中正官制。也就是让家世决定职位的高低,虽然从长远上看无异于腐蚀朝堂,但是在短时间而言自然得到了各个既得利益者的拥趸,世家门阀、官僚阶层对于这位继位者自然更加拥护。这种“上品无寒士,下品无士族。”的政治局面,无异于饮鸩止渴,但也正是因为其势力盘根错节,快速抱团取暖的特性,也可以短时间地达成了一统的意识,从而达到稳定局面的效果,也更加促进了曹丕称帝的结果。

在身世上,曹操曾有过“废长立幼”的举措,且生性多疑,让曹丕在行为上“如履薄冰”,但或许也正是因为长期生活在这种无形的压力,当一切都得到的时候,反而容易报复性的跋扈张扬,能因借钱事由下狱曹洪,也能为巩固地位,残杀兄族。快速称帝,或许也是本性一直被压抑所导致的结果。

从这些方面来看,曹操本就是汉室的实际掌控者,不必要称帝来多此一举徒增麻烦,尚可以慢慢积累,逐渐发展。而曹丕称帝是为了避免自己的权利丢失,丧失了对朝堂的把控,在性格的推动下的举措。

徐徐图之——御敌于外

前文所述,曹操无需皇帝的身份,也一样是九州的实际统治者。可是曹丕若是谋朝篡位易代,统治根基却会产生动摇。

此外曹魏阵营中有很多忠于大汗的臣子,代表人物就有荀彧,若是称帝就是把他们划分到自己的对立面,以当时的政治环境来看,站在士族的对立面就是动摇自己的根基,而此时曹操正是用人之际,必然不会做这种“亲者痛,仇者快”的行为。于时间上而言,曹操尚可一一扩大夯实自己的势力,先剪除自己的顽固势力,消除孙刘的干扰后再徐徐图之。即使曹操不顾自身势力受到影响也要称帝,但三国鼎立的局面一时无法更改,虽可称帝却受困于北方,就大局上根本于事无补。

待曹丕继位时,名门望族早已摸清了他们“爷俩”的这些政治把戏,曹丕以禅让的假戏,让汉献帝主动让位,自己再假意退却多次,这样本来应该扣上“乱臣贼子”千古骂名的谋朝篡位之举,却因汉献帝的无可奈何的退让而“言正义顺”,顺利拿下历经四百多年的江山社稷。

这是极其划算的买卖,它只是汉代帝王一族权力的终结,以当时社会最小的成本,来换得政权平稳交接的巨大成果。相对于以往的商周建立所带来的大面积株连牵连,所付出的成本无疑要少得多。他向世家门阀和天下百姓昭示,他自己的的位置并不是不是通过不合法的手段拿来的,而是汉朝的皇帝多次让给我,我才不得不接受的。尽管这种禅让就过程上而言是曹丕逼迫汉献帝不得不退位,但他仍然适合当时中国古代的仁政、礼治原则,维护了汉王室基本的体面,大大削弱了变革的阻力。

同时,历经三国战火“百姓苦战已久”,民间有志之士大都已经浮出水面,德才兼备之人皆在庙堂,这些人也都希望很够快速的解决天下纷争的局面。曹丕继位后,由司马懿辅佐,虽体弱多病却也有“乃父之相”,从称帝期间多次集全国之力进攻东吴,便可看出一二。换言之,曹丕迫切的需要完成权利的交接,从而更好的施展自己的抱负,以此达到天下大一统的局面,赢得生前生后名。其继位后称帝稳定霸府集团,可以不被对手一直借由“讨伐权奸”的理由来攻击和反对,成为天子后亦可以让反对者成为天下共讨之的反贼(即除魏朝外,其它的诸侯国,借是不懂礼数,不服王化的叛乱者),直接拥有了最大的“最终解释权”。

文武百官应为称帝而受惠,也会为了维护自身利益而维护新王朝,尽可能地打击消灭旧王朝的参与势力(若是旧的王朝复辟,一干臣子都将被挂上“反臣”的罪名被清算,自身背后的家族也会被牵连,他们不得不为了新的王朝而四处奔走)。

曹丕称帝,可以更快地断绝汉朝再次复兴的可能性,那些尚可自欺欺人,心怀汉室的“忠义之士”被迫正式的站队,一同登上不能回头的“船”,和拥护旧王朝的人划清界限,同时也彻底沦为了魏朝的臣子,大势所趋之下,潜移默化的“新朝廷”理念也会浇灭他们心中最后一点“为汉室效力”的念头,数代之后,子嗣更迭,又会有多少人还记得曾经的大汉朝?

如果说曹操只是称王的政治体制让世家门阀感到舒服:国家在表面上依旧是大一统的局面,被世人所拥戴,大家依旧是汉室子弟,而不是乱臣贼子。是因为有曹操本人的声望、权势作为支撑,正是因为自身优势太大,自认为可以缓缓图之,以谋求更加长远的利益,不必急于一时。而曹丕迅速称帝的禅让举措则是为了让世家门阀快速站队:让世家拥护新王朝,借由世家之手打击其它的反对势力,核心上是为了笼络人心也的同时也可以快速的继承其父的权势,缩短权势整合的时间。

名望起家——继承遗泽

曹操声名鹊起于集结军事声讨反贼董卓,发家于镇压叛乱黄巾军起义,所作所为一开始便占据了“大义”的声望,即使在“挟天子以令诸侯”的过程中,对于汉献帝也维持了表面的尊崇,甚至将自己的女儿下嫁于汉帝,缓解不同阶层的摩擦。虽然四处征战,但“出师有名”;背负奸臣的骂名,却也网罗天下英才为己用。

若是将曹操父子比作事业,纵观曹操的历程,正属于“创业期”,从稍有权势的官宦子弟到麾下百万之众的一方霸主,曹操迫切的需要这种“尽忠报国”的既定人设来开展自己的宏图霸业。也正是这种人设,让部下的派系相对杂乱,例如有“曹营诸葛”之称的荀彧就是汉室的维护者投效曹操后,多次参与军国决策,贡献颇大。但其心向汉室,反对曹操称魏公,虽后来被逼自杀身亡,却也从侧面看出曹操部下的心思不一。

曹操称帝的最佳时机也正是被封为魏王的时候,惋惜彼时英雄暮年,又历经了两次赤壁之战失败,很难在有生之年把孙权和刘备的力量覆灭,若是取代汉室,登基称帝。即使成功一来人设崩塌,以前所谓的“师出有名”变成无稽之言,背负千古骂名,难免人心动摇。二来,暮年之际也在难有心力继续征战,不如就此止步,完成他这一代人该完成的事。(曹操在死前称魏王、加九锡,除了名称上不是帝王,一干礼仪用度已和帝王无异,我们虽然不了解这位枭雄在想什么,但是可以猜测出曹操确实动了称帝的心思。九锡之礼:九种特赐用物包括车马、衣服、乐县、朱户、纳陛、虎贲、斧钺、弓矢、秬鬯。是皇帝对臣子最高的荣誉恩赐,也是权臣夺取政权的一种制度形式。)

纵观曹丕的经历,正属于“守业期”,曹丕无论是开“九品中正制”,拉拢世家亦或是连续征战讨伐东吴,某种程度而言都是对曹操意志的继承,他也必须继承这种遗愿来维持他的政权,获得自己父亲部下的大力支持。实际上,汉朝自从董卓叛乱以后,又有四处起义,已经在某种程度上而言已经四分五裂,甚至可以说得上是实质上已经亡了,汉朝的延续,的确在很大程度上的靠的是曹操和一些忠于汉室的人帮扶,否则汉献帝也早已步入灵帝的后尘。

所以曹丕继位后,在他的心里,在忠于曹操旧部的心里。这天下本来就是靠魏王兢兢业业,劳心劳力才得以维持的,天下本就应该是姓曹的。现在魏王死了,“于情于理”的称帝不过是拿回属于自己的东西罢了。反之,若是任由事态发展,而自己有没有什么功劳,未参与过成建制的军事建设,也没有南下指挥的相关成就,自己所有不过是一些徒有其表的续命。那么曹操的旧部很可能会不认这位继承者,反而作壁上观。毕竟无论是谁成谁败,都必须首先安抚好这些手中有实际兵权的将领。

因此曹丕称帝也可以看作是带领班底一同宣誓,“拿回属于自己的东西,也让你们有一个好的归属。”

总结

曹丕在曹操死后迅速称帝,正处于内有权利交接、部下散动的内部因素,也有外敌压迫、汉室复燃的外部因素。需要称帝来稳定局面,其行为是一种必然的结果。

在东汉末年的风云变幻中,吕伯奢这个名字因与曹操的一段纠葛而留存于史册,然而关于他究竟活了多少岁,却如同笼罩在历史迷雾中的谜团,难以确切揭开。史料记载中的模糊身影...

曹操怎么死的 2026-01-07 军师祭酒:三国时期的“首席战略官”与现代官职的镜像对照在东汉末年的政治棋局中,曹操以“挟天子以令诸侯”之势整合北方势力,其幕府中一个名为“军师祭酒”的职位悄然崛起。这个融合了“军师”与“祭酒”双重含义的官职,不仅是...

曹操怎么死的 2026-01-04 忠勇长子曹昂:血色宛城铸就的悲壮传奇在东汉末年群雄逐鹿的烽火岁月里,曹操长子曹昂以"舍马救父"的壮举,在历史长河中刻下永恒印记。这位本应继承曹操衣钵的嫡长子,却...

曹操怎么死的 2025-12-26 衣带诏下的忠魂:东汉末年越骑校尉王子服的悲壮人生东汉末年,天下大乱,群雄割据,汉室衰微。在这风云变幻的时代,一位名叫王子服的将领,以越骑校尉、偏将军的身份,卷入了汉献帝与权臣曹操的政治漩涡,最终以生命践行了对...

曹操怎么死的 2025-12-26 乱世枭雄曹操:魏国基业的奠基者与多面传奇东汉末年,天下分崩离析,群雄逐鹿中原。在这场历史大变局中,曹操以卓越的政治智慧、军事才能与文学造诣,从地方军阀崛起为统一北方的霸主,为曹魏政权的建立奠定坚实基础...

曹操怎么死的 2025-12-22 忠烈血染宛城:曹魏宗室曹安民的悲壮人生东汉末年,群雄逐鹿的乱世中,一位鲜为人知却与曹魏政权命运紧密相连的人物——曹安民,以忠勇之姿在历史长河中留下短暂而悲壮的印记。作为曹德之子、曹操之侄,他的人生轨...

曹操怎么死的 2025-12-22 铁血忠魂张文远:曹操麾下五子良将的巅峰传奇在东汉末年群雄逐鹿的烽火中,张辽(169-222年)以雁门马邑(今山西朔州)为起点,从边塞郡吏蜕变为曹魏政权最耀眼的将星。作为曹操"五子良将&...

曹操怎么死的 张辽 2025-12-19 天才陨落:三国神童周不疑的璀璨与悲歌在东汉末年群雄逐鹿的乱世中,两位少年天才的命运交织成一段令人扼腕的历史——曹冲以“称象”之智名垂青史,而与他齐名的周不疑,却如流星划过夜空,在十七岁的年纪被曹操...

曹操怎么死的 周不疑 2025-12-19 屯田铸基:任峻——东汉末年曹魏的农业革新先驱在东汉末年的乱世烽烟中,曹操能够逐步统一北方,建立曹魏政权,离不开军事上的征伐,更得益于经济基础的稳固。而在这场经济变革中,任峻作为屯田制的关键推广者,以卓越的...

曹操怎么死的 2025-12-19 曹休:曹魏东线的擎天柱,曹操族子的铁血传奇在三国烽烟四起的乱世中,曹休以"千里驹"之名横空出世,作为曹操族子,他以智勇双全的军事才能和忠贞不渝的品格,在曹魏政权中书写...

曹操怎么死的 2025-12-18 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘