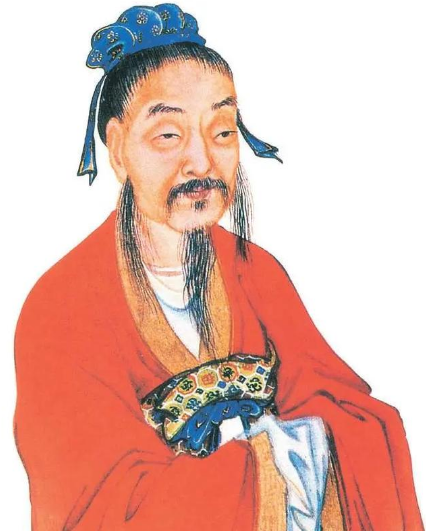

贾谊(前200年—前168年),世称贾生,洛阳人,西汉初年杰出的政论家、文学家与思想家。他的一生如流星划过夜空,短暂却璀璨,最终以悲剧收场。其人生轨迹中的种种遭遇,交织着理想与现实的激烈碰撞,谱写出一曲令人扼腕的悲歌。

少年得志:才华初露的璀璨开端

贾谊自幼便展现出非凡的才华,十八岁时已能诵《诗》《书》,在河南郡声名远扬。河南郡守吴公将其召至门下,在贾谊的辅佐下,吴公治理河南郡成绩卓著,时评天下第一。汉文帝听闻吴公治政有方且师从李斯,便征其为廷尉。吴公向文帝举荐贾谊,称其“年少,颇通诸子百家之书”。汉文帝随即召贾谊为博士,此时贾谊年仅二十二岁,成为当时政坛上最耀眼的新星。

入朝不到一年,贾谊便因才学出众被破格提拔为太中大夫,成为汉文帝的高级“政治顾问”。他深受文帝赏识,律令的更改、服色的变易、社乐的复兴以及列侯就国等重大决策,皆出自其谋。贾谊的仕途可谓一帆风顺,年少得志的他满怀壮志,渴望在这片崭新的政治舞台上大展拳脚,实现治国平天下的宏伟抱负。

仕途受挫:理想与现实的激烈碰撞

然而,贾谊的锐意进取触动了军功集团的利益。他提出“众建诸侯而少其力”的策略,旨在削弱诸侯势力,加强中央集权。这一主张虽从根本上有利于汉文帝的统治,但却遭到以周勃、灌婴为首的军功集团的强烈反对。他们向文帝进言,诋毁贾谊“年少初学,专欲擅权,纷乱诸事”。

汉文帝即位不久,政权基础尚不牢固,面对军功集团的压力,他选择了妥协。尽管内心欣赏贾谊的才华,但行动上却不敢大肆改弦更张。最终,贾谊被贬为长沙王太傅,远离了政治中心长安。这一打击对贾谊来说犹如晴天霹雳,他本以为遇到了明主,能够施展自己的政治抱负,却没想到遭遇如此挫折。

谪居长沙:抑郁中的思考与坚守

被贬长沙期间,贾谊的心情极度抑郁。长沙在当时是南方发展程度较低的蛮荒之地,毒瘴横行,人们普遍认为一去将凶多吉少。贾谊“闻长沙卑湿,自以寿不得长,又以谪去,意不自得”。在渡湘水时,他写下了《吊屈原赋》,以凭吊屈原来抒发自己有志不能伸的不甘。他将屈原的遭遇与自己相提并论,表达了对黑暗政治的不满和对自身命运的忧虑。

在长沙的三年里,贾谊并未放弃对国家命运的关注。他写下了著名的《谏铸钱疏》,深入阐述了朝廷开放货币铸权的弊端,主张由国家统一铸币,实行“法钱”,以稳定物价,增加国家财政收入。然而,他的这一主张却得罪了汉文帝身边的佞臣邓通。汉文帝曾把蜀郡严道的铜山赐给邓通,准许他自行铸钱,“邓氏钱”流通全国。贾谊的主张无疑侵害了邓通的利益,这为他的仕途又蒙上了一层阴影。

重回长安:希望与失望的交织

在长沙四年后,汉文帝思念贾谊,将他召回长安。在二人的交谈中,文帝却尽是“鬼神之本”。李商隐在《贾生》一诗中写道:“可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神”,生动地描绘了这一场景。这次会面后,汉文帝感叹:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”但这句话或许另有深意,贾谊锋芒太过,外放的这四年丝毫没有磨去他的棱角,文帝对贾谊的表现大概有些失望。

此后,贾谊被任命为梁怀王太傅。梁怀王是文帝最喜爱的小儿子,这看似是一个靠近皇帝和政权的机会,但对于贾谊来说,却并未能改变他的命运。他依然没有得到重用,只能在教育梁怀王的同时,密切关注着内外大事,多次向文帝上书,陈述隐藏于太平盛世之下的社会危机和他的政治主张。

悲剧终章:责任与命运的沉重打击

数年后,梁怀王骑马时不幸坠马身亡。贾谊深感自己作为太傅没有尽到责任,陷入了深深的自责和痛苦之中。他本就因仕途不顺而心情抑郁,梁怀王的死更是成为压垮他的最后一根稻草。最终,贾谊在忧郁中去世,年仅三十三岁。

悲剧成因:多重因素交织的必然结果

贾谊的悲剧,是多重因素交织的结果。从个人角度来看,他虽有卓越的才华和建功立业的强烈愿望,但却缺乏审时度势的能力和应对挫折的韧性。他提出的建议虽然切中时弊,但却未看到实施的时机尚未成熟,一味生硬地推行自己的政治理想,不懂得在局面打不开时暂时做“减法”而退避,以图东山再起。

从政治环境来看,西汉初期,军功集团势力庞大,他们对贾谊这样的年轻改革者充满了敌意。汉文帝虽然欣赏贾谊的才华,但在政权尚未稳固的情况下,不得不权衡利弊,做出妥协。这使得贾谊在政治上陷入了孤立无援的境地。

此外,贾谊在人际关系处理上也存在不足。他未能处理好与军功集团以及朝廷佞臣的关系,导致自己处处受敌。他的直言进谏虽然出于公心,但却忽略了政治斗争的复杂性和残酷性。

历史回响:悲剧背后的深远影响

贾谊的一生虽然短暂,但他的思想和著作却对后世产生了深远的影响。他的政论文如《过秦论》《治安策》《论积贮疏》等,评论时政,风格朴实峻拔,议论酣畅,被誉为“西汉鸿文”。在这些著作中,他提出了削弱王国势力、抵抗匈奴侵略、压抑商人等旨在巩固中央集权的主张,这些主张在文帝、景帝、武帝三朝得到了实施,对西汉前期的统治产生了重大影响。

贾谊的悲剧也引起了后世的广泛关注和深刻反思。司马迁在《史记》中将贾谊与屈原合传,表达了对他们遭遇的同情和对黑暗政治的批判。苏轼曾一针见血地评论道:“其有狷介之操,一不见用,则忧伤病沮,不能复振。”贾谊的故事成为了后世文人怀才不遇的典型象征,激励着无数有志之士在追求理想的道路上坚持不懈。

贾谊的一生,是一个理想主义者在现实面前碰得头破血流的悲剧。他的才华、抱负和遭遇,让我们看到了历史的残酷和人性的复杂。他的故事,如同一面镜子,映照出我们在追求梦想的道路上可能遇到的困境和挑战,也提醒着我们要学会在理想与现实之间找到平衡,以更加坚韧和智慧的姿态面对人生的起伏。

1859年11月24日,伦敦街头书商的货架上,1250册《物种起源》在数小时内被抢购一空。这本颠覆人类认知的著作,不仅让作者查尔斯·达尔文成为科学史上的里程碑式...

2026-01-13 曲坛巨匠关汉卿:以笔为刃,刺破元代黑暗的戏剧先驱关汉卿(约1220-1300),号已斋叟,籍贯存在解州(今山西运城)、大都(今北京)、祁州(今河北安国)三说,其生平细节在历史长河中逐渐模糊,但通过《析津志》《...

2026-01-13 黄金与自然交织的艺术宇宙:克里姆特作品数量与艺术版图解析作为奥地利象征主义绘画的巅峰人物,古斯塔夫·克里姆特(1862-1918)在26年的创作生涯中留下了超过300件艺术遗产。这些作品涵盖油画、壁画、素描、装饰艺术...

2026-01-13 从历史与武侠交织中窥探段思平的武功境界在云南大理的历史长河中,段思平宛如一颗璀璨的星辰,他不仅是大理国的开国皇帝,在武功方面也留下了诸多传奇色彩,其武功水平在历史与武侠文化的交织中展现出独特魅力。历...

2026-01-13 晋悼公:破局傀儡命运,铸就霸业传奇在春秋时期风云变幻的政治舞台上,傀儡君主并不鲜见,他们往往在权臣的操控下,空有国君之名,却无实权。然而,晋悼公却打破了这一常规,在复杂的政治环境中脱颖而出,没有...

2026-01-13 赫梯冶铁之谜:技术起源与历史争议的深度剖析在人类文明进程中,铁器的出现标志着生产力的一次革命性飞跃。传统史学界长期将西亚赫梯帝国(约公元前1650-前1180年)视为最早掌握冶铁技术的文明,认为其通过垄...

2026-01-12 拨开历史迷雾:陈余读音的正确打开方式在浩如烟海的历史长河中,许多人物的名字因时代变迁或方言差异,读音常引发争议。秦末汉初的著名人物“陈余”便是典型案例——其姓氏“余”的读音,在当代网络讨论中常被误...

2026-01-12 褚遂良“遂”字读音之辨:二声误读背后的语言真相在历史人物姓名读音的讨论中,唐代书法家褚遂良的“遂”字常引发争议。许多人习惯性将其读作二声“suí”,但权威资料明确显示其标准读音应为四声“suì”。这一现象不...

2026-01-12 楚室承祧:楚昭王与楚惠王的父子传承与权力接力春秋中后期,楚国历经内乱外患,楚昭王与楚惠王这对父子君主以各自的方式重塑楚国根基。从楚昭王临危继位到楚惠王开疆拓土,两代君主接力完成楚国中兴,其权力传承与治国方...

2026-01-12 魏华存著作:道教文化中的璀璨明珠在中国道教文化的历史长河中,魏华存宛如一颗耀眼的星辰,其著作不仅为道教理论体系的构建奠定了坚实基础,更在医学、养生学、文学等诸多领域产生了深远影响。魏华存其人:...

2026-01-12 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘