1618年,布拉格城堡的窗口抛出两名帝国钦差大臣,这一戏剧性事件点燃了欧洲三十年战争的导火索。这场持续三十年、席卷全欧的战争,既是宗教改革的终极对决,也是欧洲列强争夺霸权的血腥角逐。其根源深埋于中世纪欧洲的政治、宗教与经济矛盾之中,最终以哈布斯堡王朝的衰落与现代国家体系的诞生重塑了欧洲版图。

一、宗教改革:从信仰分歧到政治武器

16世纪欧洲的宗教改革,彻底撕裂了天主教会的千年统治。马丁·路德于1517年发布《九十五条论纲》,抨击教会贩卖赎罪券,倡导“因信称义”,引发了从德意志蔓延至北欧的信仰革命。

教派冲突的制度化

1555年《奥格斯堡和约》确立“教随国立”原则,允许德意志诸侯自主选择宗教,导致帝国境内形成天主教与新教(路德宗、加尔文宗)对峙的格局。然而,新教诸侯对教会财产的没收、世俗权力的扩张,引发了哈布斯堡家族的强烈反弹;

1618年,波希米亚(今捷克)新教徒因不满斐迪南二世废除宗教自由,发动起义并推选新教贵族腓特烈五世为王。这一“掷出窗外事件”标志着宗教冲突向武装对抗的质变。

宗教作为权力工具

哈布斯堡王朝以“天主教捍卫者”自居,试图通过武力恢复帝国宗教统一,而法国、荷兰等新教国家则以“宗教自由”为旗号,实际谋求削弱哈布斯堡霸权。例如,法国虽为天主教国家,却资助新教诸侯对抗哈布斯堡,凸显宗教立场的工具化。

二、权力真空:神圣罗马帝国的结构性崩溃

神圣罗马帝国在宗教改革浪潮中,其“既不神圣,亦非罗马,更非帝国”的虚名暴露无遗。

诸侯割据与皇权衰微

帝国由300余个诸侯领地组成,皇帝名义上统领帝国,实则依赖诸侯支持。16世纪查理五世曾试图通过武力镇压新教,但1555年《奥格斯堡和约》的签署标志着帝国中央集权的彻底失败;

诸侯势力膨胀,甚至公开对抗皇帝。例如,1608年新教诸侯组建“新教同盟”,1609年天主教诸侯成立“天主教同盟”,帝国陷入实质性内战状态。

外部势力的渗透与干预

法国为打破哈布斯堡对德意志的包围,长期推行“削弱德意志”政策,直接资助丹麦、瑞典等国出兵;

荷兰为摆脱西班牙哈布斯堡王朝统治,以新教盟友身份参战;

英国虽未直接参战,却通过资助丹麦、瑞典等国,间接削弱哈布斯堡在北欧的影响力。

三、地缘博弈:哈布斯堡霸权与反霸权联盟的对抗

三十年战争的本质,是哈布斯堡王朝试图重建中世纪普世帝国,与新兴民族国家争夺欧洲霸权的决战。

哈布斯堡王朝的扩张野心

哈布斯堡家族通过联姻掌控西班牙、奥地利、波希米亚、匈牙利等大片领土,形成“日不落帝国”雏形。斐迪南二世即位后,试图以宗教统一为名,将德意志纳入绝对控制;

1618年,哈布斯堡军队镇压波希米亚起义后,进一步出兵占领普法尔茨,直接威胁荷兰、英国在北海的利益。

反哈布斯堡联盟的形成

丹麦阶段(1625-1629年):丹麦国王克里斯蒂安四世在英、法、荷支持下出兵德意志,试图遏制哈布斯堡扩张;

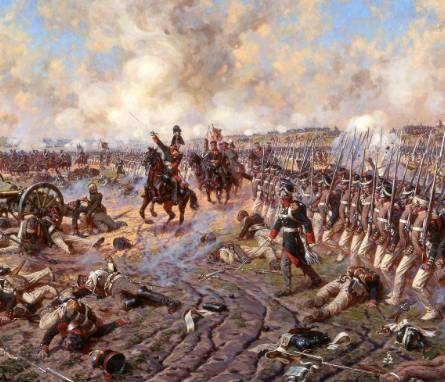

瑞典阶段(1630-1635年):瑞典国王古斯塔夫二世在法国资助下登陆波美拉尼亚,其新式线列步兵战术在布莱登菲尔德战役中大败帝国军队;

法国-瑞典阶段(1635-1648年):法国直接参战,与瑞典联军在诺德林根战役、兰斯战役中重创帝国军队,最终迫使哈布斯堡王朝求和。

四、经济掠夺:战争背后的资源争夺

三十年战争不仅是宗教与权力的较量,更是对德意志经济命脉的残酷掠夺。

对德意志的“去工业化”

参战各国军队以“就粮于敌”为名,在德意志境内大肆劫掠。例如,华伦斯坦雇佣军通过征收“占领税”控制北德意志经济;

战争导致德意志人口锐减25%-40%,农田荒芜,手工业崩溃。纽伦堡等工商业城市人口损失过半,经济倒退百年。

海洋霸权的转移

西班牙“无敌舰队”在唐斯海战中被荷兰海军全歼,标志着其海上霸权终结;

瑞典通过战争控制波罗的海沿岸,获得吕贝克、不莱梅等贸易港口,崛起为北欧强国;

荷兰借机垄断北欧-地中海贸易航线,奠定“海上马车夫”地位。

结语:战争的遗产与欧洲的重生

1648年《威斯特伐利亚和约》的签订,不仅终结了三十年战争,更开创了现代国际关系体系:

国家主权原则首次被写入国际法,神圣罗马帝国诸侯获得独立外交权;

宗教宽容条款承认新教合法地位,终结了中世纪“一个信仰、一个帝国”的幻想;

欧洲均势格局形成,法国取代哈布斯堡王朝成为大陆霸主,荷兰、瑞典跻身列强行列。

这场战争的硝烟虽已散去,但其遗产深刻影响着今日欧洲:德意志民族对分裂的痛苦记忆,催生了普鲁士的崛起与德意志帝国的统一;法国“天然边界”理论的形成,埋下了普法战争的伏笔;而宗教宽容的实践,则为启蒙运动与多元主义铺平道路。三十年战争证明,当宗教狂热与权力野心交织时,人类将付出何等惨痛的代价;而战争的终结,则标志着欧洲终于从“基督徒共同体”的迷梦中苏醒,步入理性国家竞争的新纪元。

在中国历史长河中,"成康之治"作为第一个被明确记载的太平盛世,其时间跨度与历史意义始终是研究西周政治制度的关键坐标。这一时期...

2026-01-16 公孙瓒杀刘虞:一场自毁长城的悲剧东汉末年,天下大乱,诸侯割据,战火纷飞。在这片动荡的土地上,公孙瓒与刘虞,两位在幽州地区举足轻重的人物,因理念与权力的冲突,最终走向了不可调和的对立。公孙瓒杀害...

2026-01-16 杨师厚:历史迷雾中的“误认先祖”在探寻杨家将这一传奇军事家族的起源时,一个名字常常被提及——杨师厚。不少人因杨家将故事中的某些情节或民间传说,误以为杨师厚是杨家将的先祖。然而,当我们拨开历史的...

2026-01-16 王尔德:文学星空中那颗璀璨的唯美星辰在19世纪末至20世纪初的英国文学天空中,奥斯卡·王尔德无疑是一颗耀眼且独特的星辰。他以其独特的文学风格、深刻的艺术观念和丰富多样的创作,在文学史上占据了不可替...

2026-01-16 制度之殇:北洋水师覆灭的深层密码1894年甲午海战的硝烟早已散尽,但北洋水师全军覆没的惨痛记忆,至今仍如一记重锤叩击着民族记忆。这支曾被西方媒体誉为“亚洲第一舰队”的近代化海军,在短短数小时内...

2026-01-16 巾帼豪情映青史,迟昭平志耀千秋在历史的长河中,无数英雄豪杰如璀璨星辰般闪耀,他们或以文韬武略定国安邦,或以忠肝义胆感天动地。而在西汉末年那风云变幻、战火纷飞的岁月里,迟昭平这位杰出的女性,以...

2026-01-16 秦宪公:秦国崛起的关键奠基者在风云变幻的春秋时期,秦国涌现出众多杰出的君主,秦宪公便是其中一位对秦国发展有着深远影响的关键人物。他以卓越的领导才能和战略眼光,为秦国的崛起奠定了坚实基础。少...

2026-01-16 宣姜姓氏之谜:揭开春秋美人的身份密码在风云变幻的春秋时期,有一位女子以绝世容颜和跌宕起伏的人生,成为后世热议的焦点,她便是宣姜。然而,关于她的姓氏,却隐藏着一段鲜为人知的历史密码。宣姜姓氏溯源:姜...

2026-01-16 晋朝:昙花一现的盛世幻影与历史困局在浩如烟海的中国历史长河中,晋朝宛如一颗独特的星辰,其光芒虽不耀眼,却承载着复杂而多元的历史信息。关于晋朝是否有盛世,这一话题犹如投入历史湖面的石子,激起层层涟...

2026-01-16 马燧:从救世名将到“坑惨大唐”的争议人物在唐朝中期的历史长河中,马燧宛如一颗耀眼却又充满争议的星辰。他一生征战无数,战功赫赫,本应是挽救大唐于危难的英雄,却因一次重大失误,让自己背负骂名,甚至被认为“...

2026-01-16 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘