在明末清初的动荡岁月中,山西吕梁山区曾活跃着一支以“葫芦王”任亮为首的农民义军。这支队伍以交城山为根据地,与明、清两朝官军展开了长达数十年的游击战争,其首领任亮因善用葫芦川地形、作战勇猛且深得民心,被百姓尊称为“葫芦王”。他的故事,既是一部农民抗争的悲壮史诗,也是明清易代背景下地方势力存续的缩影。

一、从反明到抗清:葫芦王的崛起之路

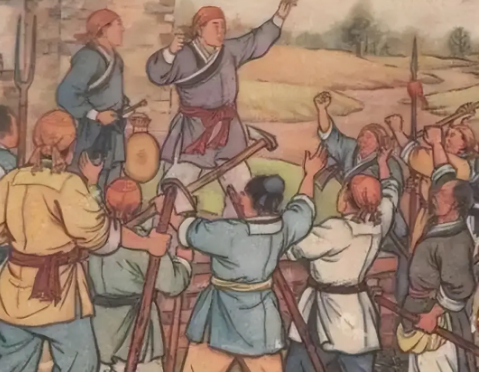

任亮出生于明宜西都横岭村(今交城县东坡底乡横岭村),早年以务农为生。明天启六年(1626年),交城山地区因官府苛捐杂税与土地兼并激化矛盾,任亮与王堇英、郭彦、王全、巴山虎等人聚集千余农民,在吕梁山脉的群山中举起反明义旗。他们以东葫芦川为根据地,依托深山老林与官军周旋,逐渐发展成明末农民军的重要分支——交山农民军。

这支队伍的战术极具山地特色:任亮利用葫芦川“进可攻太原,退可渡黄河”的地理优势,采取“敌进我退,敌疲我扰”的游击策略。崇祯三年(1630年),陕北农民军渡河入晋,与交山义军汇合后,任亮部成为其中战斗力最强的一支。据《兵部奏疏》记载,明总兵张应昌曾率军围剿,却因义军“昼夜驰奔三百余里”“马少步多,半途断食”而败退,足见其机动性与生存能力。

清军入关后,李自成大军西撤,但任亮拒绝随行,选择留守交城山继续抗清。顺治五年(1648年),当交山地区再度爆发农民起义时,已受招抚的任亮毅然逃回义军队伍。他凭借对清军战术的熟悉,迅速整合郭彦、王全等部,形成以“三座崖”为中心的抗清基地,声势复振。

二、葫芦王的称号:地理、战术与民心的结合

“葫芦王”这一称号的由来,与任亮的根据地和作战风格密切相关:

地理象征:东葫芦川是吕梁山腹地的一片狭长河谷,形似葫芦,易守难攻。任亮以此为依托,构建起“三座崖—葫芦川—黄河渡口”的三级防御体系,使清军难以彻底剿灭。

战术智慧:任亮善用“葫芦战术”——以小股部队诱敌深入,再从两侧山崖包抄,屡次以少胜多。例如顺治六年(1649年),大同总兵姜瓖叛清,其子姜建雄率部与交山义军联合作战,任亮指挥部队在晋祠设伏,重创清军。

民心所向:任亮治军严明,禁止劫掠百姓,且“每战必先,退则殿后”,深得山区民众拥戴。当地传说中,他常以葫芦盛水解救干渴的乡民,更强化了“葫芦王”的传奇色彩。

三、血战三座崖:英雄末路的悲歌

任亮的结局,是明清交替时期地方武装抗争的典型缩影。康熙十年(1671年),年迈的任亮将军权交予子侄,但内部矛盾逐渐显现。当清军再次围剿时,其子任国铉动摇投降,任亮虽强行制止,却已无法挽回军心。

是年十月十日夜,交城知县赵吉士与太原左营守备姚顺率1300余官兵雪夜突袭“三座崖”。义军因轻敌未设防备,被清军包抄后路。据《赵吉士剿匪记》记载,战斗中义军首领傅青山、任黑虎中箭身亡,申友斩杀清军坐探王登仙后亦被杀,任亮之子侄率残部肉搏至天明。

十月十六日,在饥寒交困中,义军分散突围。任亮被乡勇俘虏后押见赵吉士,因坚决反对投降遭“杖杀”,时年六十余岁。民间传说,任亮墓中出土的黄色镶龙袍与御带,印证了百姓对其“王”身份的认可。

四、历史评价:小人物的大时代

任亮的抗争虽未改变明清易代的历史走向,却展现了底层民众在王朝更迭中的生存智慧与精神韧性。与李自成、张献忠等流寇式领袖不同,任亮扎根乡土,以“地方性知识”对抗中央集权,其坚持抗清二十余年,远超南明多数政权存续时间。

山西大学历史系教授李文治指出:“任亮的价值在于,他证明了在北方完全被清军占领的情况下,地方武装仍能通过地理屏障与战术创新延续抵抗。这种‘小而韧’的抗争模式,是中国农民战争史上的独特案例。”

1859年11月24日,伦敦街头书商的货架上,1250册《物种起源》在数小时内被抢购一空。这本颠覆人类认知的著作,不仅让作者查尔斯·达尔文成为科学史上的里程碑式...

2026-01-13 曲坛巨匠关汉卿:以笔为刃,刺破元代黑暗的戏剧先驱关汉卿(约1220-1300),号已斋叟,籍贯存在解州(今山西运城)、大都(今北京)、祁州(今河北安国)三说,其生平细节在历史长河中逐渐模糊,但通过《析津志》《...

2026-01-13 黄金与自然交织的艺术宇宙:克里姆特作品数量与艺术版图解析作为奥地利象征主义绘画的巅峰人物,古斯塔夫·克里姆特(1862-1918)在26年的创作生涯中留下了超过300件艺术遗产。这些作品涵盖油画、壁画、素描、装饰艺术...

2026-01-13 从历史与武侠交织中窥探段思平的武功境界在云南大理的历史长河中,段思平宛如一颗璀璨的星辰,他不仅是大理国的开国皇帝,在武功方面也留下了诸多传奇色彩,其武功水平在历史与武侠文化的交织中展现出独特魅力。历...

2026-01-13 晋悼公:破局傀儡命运,铸就霸业传奇在春秋时期风云变幻的政治舞台上,傀儡君主并不鲜见,他们往往在权臣的操控下,空有国君之名,却无实权。然而,晋悼公却打破了这一常规,在复杂的政治环境中脱颖而出,没有...

2026-01-13 赫梯冶铁之谜:技术起源与历史争议的深度剖析在人类文明进程中,铁器的出现标志着生产力的一次革命性飞跃。传统史学界长期将西亚赫梯帝国(约公元前1650-前1180年)视为最早掌握冶铁技术的文明,认为其通过垄...

2026-01-12 拨开历史迷雾:陈余读音的正确打开方式在浩如烟海的历史长河中,许多人物的名字因时代变迁或方言差异,读音常引发争议。秦末汉初的著名人物“陈余”便是典型案例——其姓氏“余”的读音,在当代网络讨论中常被误...

2026-01-12 褚遂良“遂”字读音之辨:二声误读背后的语言真相在历史人物姓名读音的讨论中,唐代书法家褚遂良的“遂”字常引发争议。许多人习惯性将其读作二声“suí”,但权威资料明确显示其标准读音应为四声“suì”。这一现象不...

2026-01-12 楚室承祧:楚昭王与楚惠王的父子传承与权力接力春秋中后期,楚国历经内乱外患,楚昭王与楚惠王这对父子君主以各自的方式重塑楚国根基。从楚昭王临危继位到楚惠王开疆拓土,两代君主接力完成楚国中兴,其权力传承与治国方...

2026-01-12 魏华存著作:道教文化中的璀璨明珠在中国道教文化的历史长河中,魏华存宛如一颗耀眼的星辰,其著作不仅为道教理论体系的构建奠定了坚实基础,更在医学、养生学、文学等诸多领域产生了深远影响。魏华存其人:...

2026-01-12 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘