在印度延续三千余年的种姓制度中,吠舍与首陀罗作为第三、第四等级,表面看似同属“低种姓”群体,实则在社会分工、宗教地位、法律权利及历史演变中存在显著差异。这种差异不仅塑造了古代印度的社会结构,更深刻影响了当代印度社会的文化心理与阶层流动。

一、起源神话:创世神话中的等级隐喻

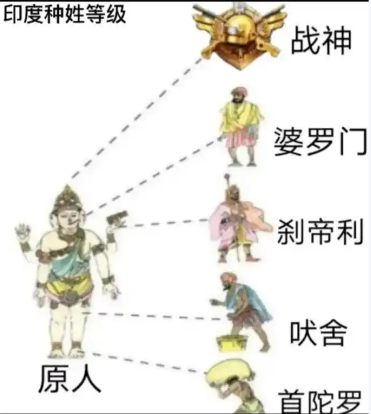

根据《梨俱吠陀》的《原人歌》,婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗分别由原人(Prajapati)的口、臂、大腿和脚创造。吠舍被赋予“大腿”的象征意义,代表其作为社会生产支柱的定位;首陀罗则因源于“脚”而被视为最接近大地的阶层,暗示其服务性角色的宿命。这种神话叙事通过身体部位的隐喻,将等级差异神圣化为宇宙秩序,为种姓制度提供了宗教合法性。

二、社会分工:生产者与服务者的角色分野

吠舍的核心职能是物质生产与流通。据《摩奴法典》记载,吠舍需从事农业、畜牧业、商业及借贷活动,并通过缴纳赋税供养婆罗门与刹帝利。公元前6世纪至前5世纪,随着印度城市经济的繁荣,吠舍阶层积累了大量财富,成为手工业与商业的主要推动者。例如,古普塔王朝时期的吠舍商人控制了跨印度洋的香料贸易,其经济实力甚至可与刹帝利贵族抗衡。

首陀罗则被限定在服务性领域。他们最初是被雅利安人征服的达罗毗荼人,后扩展至破产的雅利安平民。其职业包括仆役、工匠、清洁工及处理尸体等“不洁”工作。尽管首陀罗中存在独立小生产者,但整体仍处于被剥削地位。例如,在恒河平原的村庄中,首陀罗需为整个社区提供劳役,却无权拥有土地或参与政治决策。

三、宗教地位:再生族与一生族的灵魂分野

吠舍属于“再生族”(Dvija),可通过宗教仪式获得第二次生命。男性吠舍在13岁时需举行“圣线仪式”,佩戴黄色丝线以标志其宗教身份,此后可学习吠陀经典并参与祭祀活动。这种特权使其在精神领域与婆罗门、刹帝利形成联盟,共同维护种姓秩序。

首陀罗则是“一生族”(Ekaja),被剥夺宗教参与权。他们不得聆听吠陀经文,否则将遭受“灌铅耳”的惩罚;其婚姻仪式也极为简陋,仅通过交换椰子或陶罐完成。佛教兴起后,释迦牟尼允许首陀罗出家,但婆罗门教仍坚持其“不可再生”的教义,这种宗教排斥强化了首陀罗的社会边缘化。

四、法律权利:从经济压迫到人身控制

《摩奴法典》对吠舍与首陀罗的法律地位作出明确区分:

经济剥削:吠舍需向国家缴纳1/10至1/6的收成作为赋税,同时向婆罗门布施财物;首陀罗则需将全部劳动成果上交主人,仅能保留维持生存的最基本物资。

司法歧视:吠舍辱骂婆罗门需缴纳25银币罚款,而首陀罗犯同样错误将面临150-200帕那的严惩,甚至被割舌。

人身控制:吠舍虽无政治权利,但可自由迁徙;首陀罗则被禁止离开服务区域,违反者将被烙上印记并沦为奴隶。

这种法律差异在殖民时期达到顶峰。1931年英国人口调查显示,印度存在3500个种姓亚群体,其中首陀罗内部的“迦提”(Jati)团体(如制革工、清道夫)因职业污名化而遭受双重歧视,其社会地位甚至低于部分吠舍亚群体。

五、历史演变:从分工制度到文化符号

种姓制度在公元前4世纪后逐渐僵化。笈多王朝时期,吠舍通过商业积累的政治影响力促使部分成员跻身刹帝利行列;而首陀罗则因职业固化沦为“不可接触者”(Dalit),其生存空间被压缩至村庄边缘。1947年印度独立后,宪法第17条明确废除贱民制,并通过保留配额制度提升低种姓教育机会。然而,文化层面的种姓观念仍根深蒂固:2025年印度教育部数据显示,全国仍有63%的农村学校存在种姓隔离现象,首陀罗学生被迫使用单独的水源和餐具。

在北宋末年的历史长河中,韩浩是一位以忠勇抗金而闻名的官吏,他的事迹虽未在正史中大书特书,却凭借着无畏的勇气和坚定的信念,在历史画卷上留下了浓墨重彩的一笔。而关于...

2026-01-14 晋国国君重耳:读音背后的传奇人生在浩瀚的历史长河中,晋国国君重耳的名字熠熠生辉,他不仅是春秋时期晋国的杰出君主,更是中国历史上著名的政治家和军事家。然而,对于许多人来说,重耳这个名字的读音可能...

2026-01-14 佛光骤灭:古代四次灭佛事件的历史回响在中国两千余年的封建历史长河中,佛教作为外来宗教经历了从传入、兴盛到多次遭遇灭顶之灾的跌宕历程。其中,"三武一宗灭佛"事件尤...

2026-01-14 完颜晟的拼音之谜与历史回响在浩瀚的中国历史长河中,金朝作为北方少数民族建立的政权,留下了浓墨重彩的一笔。而金朝第二代皇帝完颜晟,更是以其卓越的军事才能和政治智慧,在历史上留下了深刻的印记...

2026-01-14 跨越千年的智慧之光:阿基米德三大定律的科学与文明密码在古希腊的璀璨星空中,阿基米德(Archimedes)的名字如同一颗永恒的恒星,其三大定律——杠杆原理、浮力定律与求积原理,不仅奠定了经典力学的基础,更成为人类...

2026-01-14 盛世之名:孝宣中兴与昭宣中兴的辨析与共论在中国浩瀚的历史长河中,西汉王朝以其辉煌的成就和深远的影响,成为了后世学者竞相研究的对象。其中,“孝宣中兴”与“昭宣中兴”作为西汉中后期的重要历史阶段,更是备受...

2026-01-14 权谋漩涡中的师徒裂痕:董昭与余靖反目成仇的深层解析在北宋宫廷权谋剧《造王者》的虚构框架下,董昭与余靖这对师徒从惺惺相惜到反目成仇的轨迹,实则是权力、理想与人性冲突的集中爆发。通过梳理历史原型与剧作改编的交织脉络...

2026-01-14 杜审言之父杜依艺:从监察御史到巩县县令的仕途沉浮在唐代诗坛的璀璨星空中,杜审言以其独特的文学成就与狂傲性格闻名后世,而他的父亲杜依艺虽未留下浓墨重彩的文学篇章,却以仕途经历为家族奠定了根基。这位出身官宦世家的...

2026-01-14 东宫:虚构王朝下的历史镜像与情感漩涡电视剧《东宫》以其跌宕起伏的剧情、复杂的人物关系和虐心的爱情故事,吸引了众多观众的目光。然而,许多人心中都有一个疑问:东宫所描绘的故事,是真实发生过的历史吗?答...

2026-01-14 衣冠南渡:世家南迁铸就南北文化新篇在中国历史的长河中,“衣冠南渡”宛如璀璨星辰,照亮了南北文化融合与发展的道路。这一事件不仅见证了中原文明在战乱中的顽强延续,更深刻影响了南方地区的政治、经济和文...

2026-01-14 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘