北宋宣和年间,黄河下游的山东、河北大地笼罩在深重的社会危机中。土地兼并加剧、赋税徭役繁重、自然灾害频发,迫使大量流民涌入梁山泊水网地带。公元1119年,以宋江为首的36人聚义梁山泊,点燃了这场被后世称为“宋江起义”的农民反抗之火。这场持续近三年的起义虽规模有限,却因《水浒传》的文学演绎成为中国历史上最具传奇色彩的农民运动之一。

一、起义爆发:社会矛盾激化的必然产物

北宋末年,朝廷推行“括田令”等政策,将大量公田、私田收归官有,导致农民失去土地沦为佃户。与此同时,北方女真崛起、西南方腊起义,朝廷为筹措军费不断加征“经制钱”“月桩钱”等苛捐杂税。山东作为农业重镇,恰逢黄河决口引发严重旱灾,百姓“食草根、炊树皮”的惨状屡见史载。

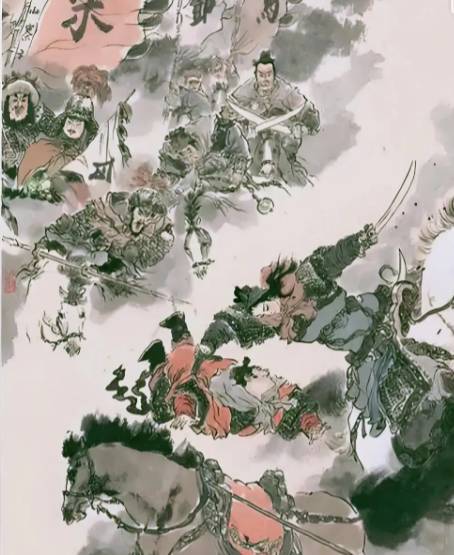

1119年冬,宋江率领36名核心成员在梁山泊竖起反抗旗帜。这支队伍以“劫富济贫”为口号,迅速吸引周边流民加入,形成一支流动性极强的武装力量。他们避开官军主力,专攻州县粮仓,将夺取的物资分发给饥民,这种“以战养战”的模式使其在短时间内声势大振。

二、转战三省:流动作战中的生存智慧

起义初期,宋江军采取“避实击虚”战术,在京东东路(今山东)、河北东路(今河北)、淮南东路(今江苏)间辗转腾挪:

1119年冬:攻陷青州、齐州、濮州等地十余座县城,官军“数万之众,无敢抗者”;

1120年夏:南下沂州(今临沂),与知州王师心部激战后撤往淮阳军(今睢宁);

1121年春:从沭阳乘船突袭海州(今连云港),试图夺取海上补给线。

这种流动作战模式,既规避了官军重兵围剿,又通过不断转移保持队伍战斗力。史载其“横行河朔、东京,官军数万无敢抗者”,折射出北宋地方武装的衰败。

三、海州败局:招安阴影下的终极抉择

1121年5月,起义军在海州遭遇致命打击。知州张叔夜提前侦知宋江动向,派间谍混入起义军散布假情报,诱使宋江率主力登陆。当起义军抢夺官军藏匿的十艘大船时,张叔夜指挥伏兵四起,纵火焚船并俘虏副将,切断宋江退路。面对全军覆没的危机,宋江选择接受招安——这一结局在《东都事略·徽宗纪》与《折可存墓志》中均有佐证,后者明确记载折可存“奉诏捕草寇宋江,不逾月即获”。

值得注意的是,南宋史籍对招安细节存在矛盾记载。部分野史称宋江受招安后参与平方腊,但《宋史·徽宗本纪》将平方腊(1121年4月)列在平宋江(1121年5月)之前,时间逻辑上难以成立。现代学者普遍认为,这是南宋统治者为宣扬“以贼制贼”策略而进行的艺术加工。

四、历史回响:从史实到文学的嬗变

宋江起义在北宋数百次农民起义中规模并不突出,但其历史影响远超实际战果:

文献记载:南宋《宋会要辑稿》首次出现“京东贼宋江”记载,李若水《捕盗偶成》诗“三十六人同拜爵”成为核心史料;

文学演绎:元代《大宋宣和遗事》将起义人数扩充至108人,并添加“洪太尉误走妖魔”等神话元素;

文化符号:梁山泊“八百里水泊”的地理夸张,与“替天行道”旗帜的道德升华,共同构建起中国农民起义的经典叙事范式。

五、历史镜鉴:农民反抗的双重命运

宋江起义的悲剧性结局,暴露出北宋农民运动的内在局限:缺乏明确政治纲领、未建立稳固根据地、核心阶层存在妥协倾向。但这场起义也揭示出封建社会矛盾的普遍性——当土地兼并率超过50%(北宋末年达64%),农民暴动便成为历史必然。正如《水浒传》开篇所言:“乱自上作”,宋江们的反抗既是对暴政的控诉,也是底层民众在绝境中寻求生存权的悲壮尝试。

从1119年梁山泊的星火,到1121年海州城的硝烟,这场持续两年的起义虽未改写北宋灭亡的历史轨迹,却在文学长河中激荡出永恒的回响。当后世读者为“替天行道”的旗帜热血沸腾时,或许更应铭记:那些消逝在历史尘埃中的真实面孔,曾用生命丈量过反抗与妥协的边界。

在古典名著《水浒传》的江湖世界里,宋清作为梁山好汉中的一员,虽不像其兄宋江那般叱咤风云,却也以其独特的性格和经历,在梁山泊的历史中留下了属于自己的印记。一、人物...

宋江 2025-11-24 及时雨宋江:梁山好汉的领袖传奇在《水浒传》这部波澜壮阔的英雄史诗中,宋江以其独特的魅力和卓越的领导才能,稳坐梁山好汉的第一把交椅,成为梁山泊的核心人物。他绰号“及时雨”“呼保义”“孝义黑三郎...

宋江 2025-11-21 姜夔:布衣雅士的江湖人生与艺术传奇南宋江湖中,一位布衣文人以诗、书、乐三绝惊艳世人。他未入仕途,却以“清空骚雅”的词风重塑婉约派审美;他漂泊半生,却在琴弦与笔墨间构建起超越时代的艺术宇宙。姜夔(...

宋江 2025-10-27 毒酒入喉时:李逵临终二十二字遗言,撕开宋江的“忠义”假面在《水浒传》的结局里,梁山好汉的命运如飘零的残叶,而李逵之死堪称最悲怆的注脚。当宋江将毒酒递至他手中时,这位一生以“哥哥”为天的莽汉,用二十二字遗言道尽愚忠的荒...

李逵 宋江 2025-10-20 宋清未入天罡之谜:血缘、能力与梁山秩序的博弈在梁山108将的星宿体系中,天罡三十六星与地煞七十二星的划分,既是对英雄排位的象征性安排,也暗含着权力平衡与利益分配的深层逻辑。作为梁山首领宋江的亲弟弟,宋清虽...

宋江 2025-09-18 孤光自照:赵师秀七绝中的清瘦诗心与江湖禅意南宋江湖诗派中,赵师秀以“永嘉四灵”之冠的身份,用七言绝句的短小篇幅,在宋诗的宏大叙事中凿出一方清幽天地。他的七绝作品,既无江西诗派的典故堆砌,亦无西昆体的雕琢...

宋江 2025-09-10 方腊之战:梁山好汉的悲壮谢幕在《水浒传》的宏大叙事中,方腊起义与梁山好汉的交锋堪称全书最惨烈的篇章之一。这场战役不仅改写了宋江集团的命运轨迹,更以惊人的伤亡数字震撼读者——方腊军共造成梁山...

宋江 2025-08-25 宋江起义:北宋末年农民反抗的烽火与历史回响北宋宣和年间,黄河下游的山东、河北大地笼罩在深重的社会危机中。土地兼并加剧、赋税徭役繁重、自然灾害频发,迫使大量流民涌入梁山泊水网地带。公元1119年,以宋江为...

宋江 2025-08-22 叶绍翁最著名的五首诗:江南风物中的文人雅趣与人生哲思南宋江湖诗派代表诗人叶绍翁,以清新自然的笔触勾勒江南风物,在七言绝句中注入理趣与哲思。其诗作既有对日常生活的细腻观察,又暗含对生命本质的深刻思考。以下五首诗作,...

宋江 2025-08-07 宋江怒杀杜迁:梁山权力暗战中的牺牲品在《水浒传》的江湖叙事中,宋江以“及时雨”之名广结豪杰,却鲜有人知这位“忠义双全”的梁山之主,曾亲手制造过一起震撼水泊的命案——怒杀杜迁。这位梁山元老级头领的陨...

宋江 2025-06-30 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘