嬴政十年时,李斯三十七岁,官居客卿。这时候,发生了一件事。韩国有一个水利工程师名叫郑国,他来到秦国拜访了相国吕不韦,建议修建一条长三百多里的水渠,来解决关中地区农业发展面临的缺水问题。这项工程,耗费的时间长,消耗的财力大,还要征用大量的劳动力,实际效果还不确定,但是当时的相国吕不韦顶住压力,同意了郑国的提议并且交给他全权负责这件事。

然而,随着相国吕不韦被驱逐出境,这件事也被查出来,原来郑国建议修建关中水渠,根本就是韩国的阴谋,目的就是削弱秦国的国力民力财力。说白了,就是要拖垮秦国,而这个郑国,和李斯也算是旧相识。因为当年李斯刚到咸阳,正是郑国向吕不韦引荐了李斯,所以,李斯自然不能坐视不理。

而且,随着吕不韦被驱逐出境,李斯隐隐觉得郑国这件事没有那么简单。李斯、吕不韦包括现在的郑国,他们有一个共同的特征就是都是外客。而李斯分明感觉到了秦国本土宗室力量对他们这些外客的排挤。如果郑国间谍的身份坐实,那么秦国宗室势必会拿这件事大做文章。

李斯想到这些,决定立刻去面见秦王。然而,此时秦王驱外客的旨意已经下达。大意就是拿郑国举例子,觉得来秦国的别的外客也和郑国一样居心叵测,“非我族类,其心必异”。因此,不论是谁,一律都驱逐出境。这就是历史上非常有名的“逐客令”。而李斯首当其冲,成为这道政令的牺牲品。

李斯一夜之间一无所有,十几年的苦心经营和忠心付出,到头来换得是被驱逐出境的下场。不过,此时李斯虽然愤怒,但头脑却非常清醒。虽然手中的权力没有了,但此时他却掌握着秦国这么多年的国家机密,包括秦国安插在六国的间谍名单,和秦国收买了哪些六国政要。

李斯知道,一旦嬴政想到这一层,自己一定性命不保,嬴政绝不会让李斯带着这些机密活着离开秦国。此时,随着李斯被驱逐的,还有许许多多的外客,大家都唯李斯马首是瞻。如今眼看着离咸阳城越来越远,众人都恳请李斯上书秦王,最好是能想办法让他们留下来,而此时一直欣赏李斯的秦国大将蒙恬来为李斯送行,也恳请李斯想办法留下来。

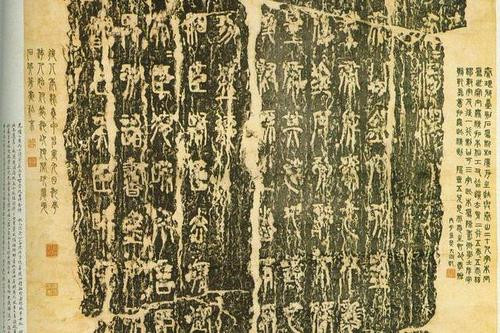

于是,李斯大笔一挥,写下一篇千古文章,正是《谏逐客书》。李斯知道,千古文章容易,但是要依靠这篇文章,改变嬴政的决定,改变千万个外客被驱逐的命运,才是最难的事情。

所以,李斯懂得此时需要的不是埋怨宗室如何陷害自己,更不是打感情牌,绝不能说自己的功劳,而是站在嬴政的角度考虑问题,看怎么能够扭转局势。那么,李斯这篇文章讲了什么呢?李斯认为,宗室之所以排挤外客,不外乎三点。

第一,贵和贱的区别。在宗室眼里,自己是贵族,而外客多为普通的民众,这就是宗室小看外客的原因。但是秦王不一样,他应该是心怀天下,志在四海,贵族是你的臣民,我们外客也是啊。

第二,公和私的区别。宗室觉得江山是自己家的,是私有的,但是外客觉得江山是天下人的,是公有的。所以宗室自然不愿意和外客分享私有的东西。但是秦王不一样,他应该懂得天下之道,知道天下是天下人的天下。

第三,是宾客和主人的区别。宗室以主人自居,认为外客可以招之即来挥之即去。但是,秦王他不应该这样想,一旦外客离开秦国,肯定是去了六国。如果一旦发生战乱,秦王能够依仗的只有宗室。到那时候,秦国就危险了。

这些站在嬴政的立场说的话,深深打动了嬴政。嬴政也懂得,如今好不容易除掉了吕不韦和嫪毐的势力,如果没有外客与宗室制衡,那么自己还是处处受限制。况且,外客是奔着自己来的,忠心不二。而宗室呢,效忠的却是皇室。于是,秦王下令废掉了逐客令,所有人官复原职。李斯依靠自己一个人的力量,对秦王晓之以理,从而为秦国留下了很多外客人才。

按理说,所有人官复原职,这件事就到此结束,皆大欢喜了吧。但是李斯不是,李斯这时候做了一件事,他恳请辞去自己的客卿之位。一来是为了证明自己不是为了权力才写下《谏逐客书》,而是为了秦王和秦国考虑的。

二来是既然不分内外,那也没必要设立客卿一职,都是秦国人,客卿客卿,终究是客人的意思。这一举动秦王非常赞同,同意李斯辞去客卿,并任命李斯为秦国的廷尉。要知道,当时秦朝是三公九卿的制度,而廷尉的地位就是九卿之首,秦国的最高司法官。

短短几个时辰,李斯从仕途的最低谷,变成了秦国的廷尉,政治的舞台就是如此的残酷而又戏剧。而李斯成为廷尉后做的第一件事,就是为那位水利工程师郑国翻案,支持郑国修建关中水渠。

为什么呢?因为郑国虽然是间谍,但是修水渠却是尽心尽力。水渠修成,可以解决秦国三分之一人口的粮食问题,如果用在军队上,能够支持一支60万人军队的粮食供应,现在我们提到的汉朝和唐朝的首都长安,都是建立在关中平原之上。而关中平原的繁荣富庶,正是由于这条关中水渠,后来被命名为郑国渠的功劳。

自此,李斯通过谏逐客书,挽救了外客的力量,成为外客的领袖人物。而李斯极力保全的郑国,也通过自己在水利工程方面的才干,为秦国征战六国奠定了物质基础。更重要的是,因为李斯,秦国成为广纳贤才的典范,这为之后的强秦之路打下了坚实的基础。

在秦朝波澜壮阔的历史长卷中,李斯的名字如同一颗璀璨星辰,既闪耀着智慧的光芒,又折射出人性的复杂。这位辅佐秦始皇统一六国的丞相,其一生跌宕起伏,最终却以“黄犬之叹...

秦始皇陵 李斯的儿子 2026-01-26 羊斟之辩:小人标签下的历史多棱镜公元前606年,郑国公子归生奉楚国之命攻打宋国,宋文公命王室贵族华元率军抵御。为鼓舞士气,华元命人宰羊犒劳全军,却在宴席上忽略了车夫羊斟。当羊斟因未分到羊肉汤而...

郑国 2026-01-15 爵位与尊称的错位:郑国伯爵为何称“庄公”在春秋时期的政治格局中,郑国作为周王室分封的诸侯国,其爵位为伯爵。然而,郑国的第三位国君姬寤生却被后世称为“郑庄公”,这一称谓与爵位制度看似矛盾,实则蕴含着周代...

郑国 2026-01-08 郑武公:谥号背后的历史功绩与身份密码在中国古代历史中,谥号作为对逝者生平的高度概括,承载着丰富的文化内涵与政治评价。郑武公作为春秋时期郑国的重要君主,其“武公”之称是否属于谥号,不仅关乎个人身份的...

郑国 2026-01-08 战国风云:郑国覆灭与韩国崛起战国时期,诸侯纷争不断,弱肉强食的生存法则被演绎得淋漓尽致。在这片充满硝烟与权谋的舞台上,曾经的春秋小霸郑国,最终没能逃脱被吞并的命运,而终结它的,正是新兴的韩...

郑国 2026-01-06 权欲深渊:李斯为何对扶苏痛下杀手在秦朝波澜壮阔的历史画卷中,沙丘之变宛如一道黑暗的裂痕,将这个大一统王朝的命运推向了未知的深渊。而在这场惊心动魄的权力更迭中,李斯,这位曾经辅佐秦始皇统一六国、...

秦始皇陵 李斯的儿子 2026-01-04 铁腕法家:李斯与秦帝国的制度奠基公元前280年,李斯出生于楚国上蔡(今河南驻马店上蔡县)的寒门家庭。早年担任郡小吏的经历,让他目睹了厕所老鼠与粮仓老鼠的生存差异,由此悟出"人...

李斯的儿子 2025-12-22 权欲漩涡中的背叛:李斯为何舍扶苏而助胡亥在秦朝末年的历史长河中,胡亥与扶苏这对兄弟的命运走向,深刻影响了秦朝的兴衰。胡亥,这位秦始皇的第十八子,自幼便展现出纨绔子弟的典型特征;而扶苏,作为秦始皇长子,...

秦始皇陵 李斯的儿子 2025-12-03 从功臣到罪人:李斯权力棋局的致命败笔公元前221年,秦始皇统一六国的战鼓声中,李斯以廷尉身份参与制定"皇帝"尊号,将法家思想镌刻进中国首个大一统王朝的基因。这位...

秦始皇陵 李斯的儿子 2025-12-03 沙丘遗诏改写:若扶苏继位,秦朝能否跳出“十五年而亡”的宿命?公元前210年,沙丘行宫的死亡气息中,赵高与李斯篡改遗诏的密谋,不仅终结了秦始皇“传之万世”的梦想,更将秦朝推向了速亡的深渊。这场权力更迭的背后,隐藏着一个历史...

秦始皇陵 李斯的儿子 2025-12-03 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘