诸葛亮写给刘禅的《出师表》相信各位都不陌生,这篇表文拥有不少金句,体现了诸葛亮的忠贞不二,以身许国的决心。《出师表》读完后是非常令人感动的,但诸葛亮似乎也透露出了一些对蜀国未来的担忧,特别是后主刘禅,诸葛亮对他并不放心。关于《出师表》的真实含义有很多种解读,甚至有人说诸葛亮实际上是暗藏威胁,这种说法究竟有无道理呢?下面就来分析看看。

《前出师表》问世近1800年来,后人读之,仍未尝不掩卷慨叹,此乃诸葛亮的忠君报国、救亡图存的肝胆之言、肺腑之音。这文章既是臣子对君王的劝谏之词,也是长辈对晚辈的谆谆教诲,似父亲一般威严,也如母亲一样慈爱,一片用心藏文章,忠义深情寄翰墨,时隔千年,读来仍旧令人感慨系之,催人泪下。

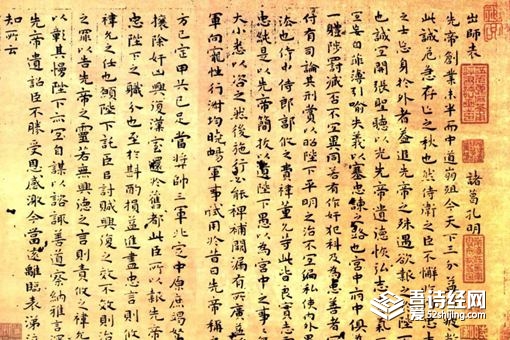

表文从“先帝创业未半而中道崩殂”起笔,深痛先帝壮志未酬,却不幸驾崩;“今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。”语句寥寥,直奔主题,点明天下大势,蜀汉王朝内忧外患、国步艰难的形势让诸葛亮心中充满忧虑。

诸葛亮在北伐之前上书《前出师表》的目的大致可分为两大部分,一是劝请,二是明志。他是一个优秀的政治家,想通过此次上表,安排好蜀汉国内的人事安排,分配好文臣武将各自的职能,确定好政府运行准则,以保证政局的稳定,从而有力地支援战争。

①劝请。即对刘后主的进言,荐能人志士,谈治国大计,以消除出师的后顾之忧。除去忧虑当时蜀汉王朝的内忧外患,诸葛亮还必须要处理好与刘禅的关系。他们既有君臣之分,也有“父子”之别,所以这种特殊的身份决定了他既要尽人臣之礼,又要有父辈之尊,既不能以训诫的口吻,也不该用谦卑的语气,要不卑不亢,方为得体。

诸葛亮概括谈了国内外政治、军事形势之后,他对刘禅劝诫说,“诚宜开张圣听”,不能只听那些阿谀谄媚的奉承之词,而应该广泛地倾听文武百官的推心置腹的忠诤之言,继承和发扬先帝那种求贤若渴,从谏如流的美德,“以光先帝遗德”,才能“恢弘志士之气”,使得全朝的文臣武将,同心同德,辅佐蜀汉,共图大业。

另一方面,刘禅也“不宜妄自菲薄,引喻失义”,即作为帝王就该有帝王的样子,不能自甘堕落,不能自暴自弃,听从佞臣们的摆布,从而“以塞忠谏之路也”。诸葛亮还说,刘禅作为蜀汉的帝王,只有“ 陟罚臧否”,严明公正,才能凝聚人心,内外一体,“不宜偏私”,分辨忠奸,辩别贤愚,以昭陛下“平明之理”。诸葛亮连用“宜”、“不宜”,态度明朗,言辞恳切,反复强调,唯恐有失,可见他对刘后主的殷殷期望。

前事不忘,后事之师。“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。”这既是真实的历史教训,也是对刘禅的警醒,亲贤远佞实为关系到蜀汉兴衰存亡的大事。最后还追加了一句补充,先帝生前每每谈及桓帝和灵帝时期的腐败昏聩,莫不为之叹息痛恨,此间种种,由不得刘禅无动于衷,冥顽不灵。只有“亲贤臣, 远小人”,才能广纳“贞良死节之臣”的忠言,才能做到政治清明,完成先帝的遗愿。

②明志。即向刘禅表明自己的忠贞不二之心。

在前面教刘禅如何施政之后,诸葛亮忽而宕开笔墨,自叙平生志向,追叙自己21年来兢兢业业,报效蜀国的经历,旨在表明自己的忠贞之心。

不得不说,诸葛亮是一位杰出的政治家,懂得刚柔并济,安抚人心。他知道自己大权在握,树大招风;知道刘禅并非“任贤相则为循理之君”;知道自己不能只对刘禅做训导,制规定,还得考虑两人之间君臣关系的微妙。于是他坦诚相待,诚挚恳切地自剖心迹,向刘禅披肝沥胆,表述忠心,希望刘禅消除疑虑,勿信谗言,说明自己的所作所为,皆是遵循先帝的旨意,自己并无不轨之心。

“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。”

最后,诸葛亮即将离开帝都,奔赴前线,唯恐后方有失,所以再次强调郭攸之、董允等人职责, 劝诫刘后主“亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏”,情真意切,语重心长,并与开头举荐文武贤臣相呼应。

通观全文,六百余字有十三处提及“先帝”,虽是诸葛亮极力表达自己对先帝知遇之恩的感激之情和报效刘备父子的无限忠诚之心,也是用来激励、鞭策后主“以光先帝遗德”,千万不要辜负先帝的殷殷期望和群臣的耿耿忠心。

不过还有人这样解读出师表,认为诸葛亮实则是在暗示刘禅。

第一段

现在是危急的时刻,大家勤劳不懈,舍生忘死是因为你爹刘备。我们服从你不是因为你是皇帝,而是因为先帝对我们好,所以你要老实一点。

第二段

说侍卫和臣僚都是一个整体,该奖励就奖励,该惩罚就惩罚,千万不要法外开恩。这段话的意思是侍卫和臣僚都是我的人,你别乱动,而你的亲戚犯了法依然要严惩,不然走着瞧。

第三四段

诸葛亮往刘禅身边安插自己的人,而且说这是刘备认可的,如果你不用,那你就是不孝,我随时可以给你换下来。

第五段

诸葛亮觉得对的人,那就是对的。诸葛亮是有定义好人还是坏人的权利的。而且现在有的这些成就都是因为我和先帝共同打拼的。

第六七段

是说“我”早期的时候非常落魄。我能成为丞相都是因为先帝认可,是他觉得我办事可靠,而我也确实这二十一年都尽心尽力。我也特别想去打仗,至于我走了,郭攸之费祎董允想干什么你别拦着。再后面的就是你要完全听我们的,如果你反抗一下,那就是因为你没听费祎他们的忠言。

不过这种解读似乎就有些以小人之心度君子之腹了。在多数人眼中,诸葛亮并非沉迷权贵之人,他对刘禅只是好心劝告,更重要的是报刘备的知遇之恩。

东汉末年,群雄逐鹿,曹操能在乱世中崛起并统一北方,离不开麾下众多谋士的辅佐。其中,荀彧与荀攸这对叔侄,以其卓越的智慧和谋略,成为曹操阵营中最为耀眼的双子星。然而...

曹操怎么死的 荀攸 2026-01-15 诸葛亮“泄露天机”之谜:历史、传说与现实的交织在中国历史的长河中,诸葛亮以其卓越的智慧、忠诚和军事才能,成为了后世敬仰的传奇人物。然而,在民间传说与文学作品中,诸葛亮却常被赋予“泄露天机”的神秘色彩,甚至有...

诸葛亮 2026-01-15 孟达之死:诸葛亮北伐棋局中的关键变数在三国纷争的宏大叙事中,孟达之死犹如一颗投入平静湖面的巨石,激起层层涟漪,深刻影响了诸葛亮北伐的战略布局。探讨孟达若不死,诸葛亮是否会成功,需从孟达的战略价值、...

诸葛亮 2026-01-15 儒将风华:陆逊——三国时代的顶级军事家在汉末三国群雄逐鹿的舞台上,陆逊以“儒将”形象独树一帜。他既无周瑜“羽扇纶巾”的传奇光环,也无诸葛亮“未出茅庐已知三分天下”的先知美誉,却以一场场关键战役的胜利...

诸葛亮 周瑜 2026-01-15 山贼之死:赵云枪下裴元绍的命运终章在《三国演义》的乱世叙事中,裴元绍的死亡犹如一颗投入历史长河的石子,激起的涟漪虽短暂却折射出多重人性与权力逻辑。这位原黄巾军将领的结局,既是个体命运的悲剧,也是...

赵云 2026-01-13 末代汉宫的凛冽玫瑰:献穆皇后曹节的政治抗争与人性光辉建安十八年(213年),沛国谯县的曹家三女乘着缀满玄纁的婚车驶入洛阳宫城。当十五岁的曹节掀开珠帘时,她或许不会想到,自己将成为东汉王朝最后的守墓人。这位曹操次女...

曹操怎么死的 2026-01-13 河北四庭一柱:袁绍麾下的璀璨将星群像在东汉末年的乱世纷争中,袁绍凭借“四世三公”的显赫家世与雄踞河北四州的雄厚实力,一度成为北方最强大的割据势力。其麾下武将群体中,“河北四庭一柱”的组合尤为引人注...

袁绍 2026-01-09 司马炎追封司马师:权力传承中的政治智慧与家族考量在中国古代政治中,追封逝者不仅是家族情感的表达,更是权力合法性构建的重要手段。西晋开国皇帝司马炎追封伯父司马师为景皇帝,这一决策背后蕴含着复杂的政治逻辑与家族利...

司马师 2026-01-09 嫡庶之争与乱世裂痕:袁术与袁绍的兄弟阋墙东汉末年,汝南袁氏以“四世三公”的显赫门第成为天下士族之首,然而袁绍与袁术这对同父异母的兄弟,却因嫡庶之别、性格差异与政治野心,在乱世中走向彻底的对立。他们的关...

袁绍 2026-01-08 吕伯奢:历史迷雾中的短暂人生在东汉末年的风云变幻中,吕伯奢这个名字因与曹操的一段纠葛而留存于史册,然而关于他究竟活了多少岁,却如同笼罩在历史迷雾中的谜团,难以确切揭开。史料记载中的模糊身影...

曹操怎么死的 2026-01-07 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘